Samstag, 30. Juli 2011

Der Coup ist halsbrecherisch. Mücke, klein von Gestalt, ist ein artistischer und sicherer Einbrecher. Er besitzt Erfahrung und ist auf seine Weise äußerst kaltblütig. Eustache, mindestens doppelt so groß wie Mücke, ist nicht untalentiert, wenn es um das Überbrücken von Distanzen geht, vertikal und horizontal, an Stahlseilen hängend, doch besser noch ist er im Öffnen von Panzerschränken. Diesen Tresor, den die beiden Berufseinbrecher knacken, hätten sie besser verschlossen gehalten. Der Inhalt ist nicht wertvoll, aber brisant und bringt sie alsbald in Lebensgefahr.

Der Coup ist halsbrecherisch. Mücke, klein von Gestalt, ist ein artistischer und sicherer Einbrecher. Er besitzt Erfahrung und ist auf seine Weise äußerst kaltblütig. Eustache, mindestens doppelt so groß wie Mücke, ist nicht untalentiert, wenn es um das Überbrücken von Distanzen geht, vertikal und horizontal, an Stahlseilen hängend, doch besser noch ist er im Öffnen von Panzerschränken. Diesen Tresor, den die beiden Berufseinbrecher knacken, hätten sie besser verschlossen gehalten. Der Inhalt ist nicht wertvoll, aber brisant und bringt sie alsbald in Lebensgefahr.

Es ist nicht leicht, ein Einbrecher zu sein, vor allem dann nicht, wenn die Welt schlecht ist, verdammt schlecht. Die beiden Einbrecher, man möchte den Begriff Pat und Patachon verwenden, sind weit davon entfernt, Naivlinge zu sein, obwohl sie optisch den Eindruck erwecken, als habe ein Komödiant sie erdacht. Sie sind geschickt, in ihrem Beruf sehr versiert und mögen Risiken nicht, wissen aber ganz genau, welche Risiken sie eingehen. Abseits der Gefahr wird das normale Leben gesucht, doch im Rotlichtmilieu ist kein bürgerliches Leben möglich. Eustache, der lange Einbrecher, muss sich diese Einsicht seiner Angebeteten gefallen lassen.

Schenk mir weiterhin Spielzeug, bring mich zum Lachen und schlaf mit mir. Aber träum nicht davon, mich zu heiraten.

Eric Corbeyran scheint der Autor für düstere Szenarien zu sein. Metronom oder die Umsetzung von Assansin’s Creed sind zwar spannend, heitere Geschichten sind es jedoch nicht. Mit Schmetterlingsnetzwerk, einem in einer Art Steampunk-Genre angesiedelten Thriller-Geschichte, wird Cobeyran noch düsterer, nimmt er doch eine Thematik für einen Comic heran, wie sie auch schon in Hollywood-Streifen wie Acht Milimeter und vielen anderen Kriminalgeschichten thematisiert wurde: Snuff-Movies. Die Tötung von Menschen vor der Filmkamera, sadistisch, sexuell pervers und zur Erbauung besonders reicher Klienten, die sich an derlei Grausamkeiten ergötzen, sind ein moderner Mythos und ein ziemlich ungewöhnliches Thema für einen Comic.

Cecil, der nicht nur gezeichnet, sondern auch am Text mitgearbeitet hat, hält durch seine Darstellung der Figuren einerseits Abstand zum Geschehen, andererseits führt er durch leichte Verfremdung oder auch Übercharakterisierung näher an das Szenario heran. In Mode, technischem und architektonischem Flair der Jahrhundertwende von 1900 verhaftet, entwickelt Cecil eine Bilderflut auf jeder Seite, um sich vielleicht einem filmischen Effekt anzunähern. Das bewegte Bild, das in der Handlung so angepriesen wird und die Fotografie zu verdrängen droht, ist einerseits Fortschritt, andererseits zeigt sich hier der Fortschritt auch von seiner schlechtesten Seite.

Das Duo der Handlung tritt sehr bald in den Hintergrund. Eustache und Mücke geraten derart in Bedrängnis, so dass nur noch einer der beiden Diebe die Handlung zu Ende bringen kann. Cecils Arbeiten erinnern insgesamt an einen Kollegen, nämlich Andreae, der auch auf ähnliche Weise überzeichnet in Ausgaben wie Die mechanische Welt und Die Bruderschaft der Krabbe. Cecil koloriert jedoch dezenter, nicht unrealistisch, aber mehr mit dem Flair alter Fotografien, die nachkoloriert wurden. So entsteht ein feiner Blick in die Vergangenheit, die sich jedoch einer näheren Bestimmung entzieht.

Cecil entwirft eine Stadt, die am Tage unwirklich wirkt. In Der Nacht überwiegt die Bedrohung, dunkle Wolken hängen über der Stadt. Künstliches Licht lässt die Szenerie falsch erscheinen, wie Kulissen (die sie in einigen Szenen auch tatsächlich sind). Vielerorts protzt die Stadt mit ihren Errungenschaften, ihrer Technik, ihrem Prunk. Die Hintergründe sind durchgehend atmosphärisch, ähnlich übercharakterisiert wie es die Figuren sind. Ein treffendes Wort als zusammenhaltender Begriff dürfte theatralisch sein.

Eine finstere Handlung mit einer Hauptfigur, die zum Mitfiebern einlädt, da sie zwar forsch ist, aber schwach wirkt und wirklich verdammt schlechte Karten hat. Wer absolut düstere Abenteuer mag, mit eigenem und eigenwilligem Zeichenstil, sollte einen Blick riskieren. 🙂

Schmetterlingsnetzwerk 1, Nachtfalter: Bei Amazon bestellen

Freitag, 29. Juli 2011

Ein Kinderbuch hat die Machthaber in Aufregung versetzt. Ist es wirklich unterschwellig kritisch? Rüttelt es mit seinem Märchen an der bestehenden Ordnung? Lynn ist ein Freigeist. Sie spielt Theater, im Untergrund nur und auch nur mit Pseudonym innerhalb einer Gruppe, die sich Themen für ihre Texte sucht, die sie in diesem totalitären Staat sofort ins Gefängnis bringen könnte. Lynn ist eine Bedrohung, nicht nur für den Staat, der jede freie Meinungsäußerung unterdrückt, sondern auch für ihre Familie. Ihre Schwester ist mit einem linientreuen Mann verheiratet, der sich sein Leben durch eine solche Verwandte nicht verpfuschen lassen will.

Ein Kinderbuch hat die Machthaber in Aufregung versetzt. Ist es wirklich unterschwellig kritisch? Rüttelt es mit seinem Märchen an der bestehenden Ordnung? Lynn ist ein Freigeist. Sie spielt Theater, im Untergrund nur und auch nur mit Pseudonym innerhalb einer Gruppe, die sich Themen für ihre Texte sucht, die sie in diesem totalitären Staat sofort ins Gefängnis bringen könnte. Lynn ist eine Bedrohung, nicht nur für den Staat, der jede freie Meinungsäußerung unterdrückt, sondern auch für ihre Familie. Ihre Schwester ist mit einem linientreuen Mann verheiratet, der sich sein Leben durch eine solche Verwandte nicht verpfuschen lassen will.

Dabei hat Lynn wirklich andere Probleme, als sich mit ihrem Schwager anzulegen. Ihr Mann ist verschwunden. Er stieß im All auf Schwierigkeiten, einfach formuliert. In Wahrheit versucht die Führungsspitze des Staates das Phänomen zu verschweigen. Die Forschungen finden auf einer Station im Orbit statt, weit weg von den immer größer werdenden Problemen der Bürger, der steigenden Armut und Verzweiflung in den dreckigen Straßenschluchten unter einem vom Smog verschmutzten Himmel.

Der Programmierer hat den Auftrag, den zu Programmierenden mit der Gesellschaft zu versöhnen.

Floreal Linman ist einer von hunderten Menschen, die sich einem Versöhnungsprogramm unterwerfen müssen. Aber er ist scheinbar einer der wenigen Menschen, die durch die Last der Erinnerungen, die doch versöhnen sollen, lauthals vor Verzweiflung schreien. Eric Corbeyran hat eine bittere Zukunftswelt geschaffen, die natürlich an die klassischen düsteren Zukunftsaussichten erinnert, allen voran 1984. Und gemäß solcher Aussichten gibt es auch immer Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen wollen. So tun sich Linman und Lynn zusammen, um wenigstens die Frage zu klären, was aus ihrem Mann geworden ist.

Nach einer nicht nur interessant erzählten Science Fiction Geschichte, die mit Thriller-Elementen untermalt ist, findet in der zweiten Hälfte ein Wechsel zu einem Kommandounternehmen statt. Wie komme ich in den Weltraum, wenn ich dort nichts zu suchen habe und auch noch in eine Raumstation, in der ich ganz und gar nicht erwünscht bin? Aus unterschwelliger Spannung wird eine Mission, die mehr Fragen aufwirft, als beantwortet. Grun (bürgerlich wohl Ludovic Dubois) lässt keinen Zweifel daran, dass es ihm um einen besonders realistischen Blick auf diese Zukunft und dieses Regime geht. Gleich das erste ganzseitige Bild, die Ansicht einer Großstadt, von einem Fluss geteilt (Ob es da eine Inspiration gegeben hat?), qualmend, graubraun gefärbt, ein urbaner Dschungel, wie es heute so schön heißt, zeigt die Marschrichtung der Atmosphäre.

Die Freude an den Einzelheiten setzt sich im Kleinen fort. Im Dreck der Gassen und Plätze, den zersprungenen Pflastersteinen, dem Schmutz an den Wänden, selbst in den ungeputzten Wohnungsräumen eines Floreal Linman. Grun ist ein im absoluten positiven Sinne Pedant. Der Gegensatz ist die klinische Sauberkeit in der Umerziehungsanstalt und später im Weltall. Grun rangiert technisch auf Augenhöhe mit Grafikern wie Moebius oder auch Juan Gimenez.

Düstere Zukunftsaussichten, eine Mischung aus Thriller, Krimi und Science Fiction: Corbeyran und Grun gestalten eine ernsthafte Geschichte, ein wenig zurückhaltend erzählt, sehr atmosphärisch mit gut skizzierten Charakteren. Auf die Auflösung im dritten und letzten Band darf man gespannt sein. 🙂

METRONOM 2, Die Station im Orbit: Bei Amazon bestellen

Donnerstag, 28. Juli 2011

Der Imperator ist nicht so mächtig, wie er gerne hätte. Für fossile Brennstoffe muss das Reich da zu Kreuze kriechen, wo es in der Vergangenheit furchtbar zugeschlagen und einen Helden des Südlichen Territoriums getötet hat. Der Empfang der Delegation ist formell, kühl und herablassend. Im Wissen um die Bitten des ehemaligen Feindes sieht man eine Gelegenheit zur Demütigung. Aleksi Stassik, ein einfacher Soldat, der zur Begleitung der Delegation abkommandiert wurde und im Dienst für sein Land einen Ausweg aus langer Familientradition sucht, findet sich plötzlich inmitten eines Komplotts wieder, in dem es um alles oder nichts geht. Während der Rückfahrt durch die Wüste zeichnet sich eine Katastrophe ab.

Der Imperator ist nicht so mächtig, wie er gerne hätte. Für fossile Brennstoffe muss das Reich da zu Kreuze kriechen, wo es in der Vergangenheit furchtbar zugeschlagen und einen Helden des Südlichen Territoriums getötet hat. Der Empfang der Delegation ist formell, kühl und herablassend. Im Wissen um die Bitten des ehemaligen Feindes sieht man eine Gelegenheit zur Demütigung. Aleksi Stassik, ein einfacher Soldat, der zur Begleitung der Delegation abkommandiert wurde und im Dienst für sein Land einen Ausweg aus langer Familientradition sucht, findet sich plötzlich inmitten eines Komplotts wieder, in dem es um alles oder nichts geht. Während der Rückfahrt durch die Wüste zeichnet sich eine Katastrophe ab.

Christophe Bec und Stephane Betbeder erzählen ihre fünfteilige Geschichte mit gänzlich neuen Aspekten fort. Der Bunker, jenes Bauwerk im Gebirge, ist hintergründig immer noch von Interesse, doch die Geschehnisse unabhängig von Mythen und Geheimnissen stehen zunächst im Vordergrund. Die düsteren Prophezeiungen werden zwar ausgesprochen, doch außer jenen, die sie kundtun, scheint sie niemand glauben zu wollen. Auch der Held der Geschichte, Aleksi Stassik, nicht.

Die beiden Autoren haben eine Parallelwelt aufgebaut, an die reale Welt erinnernd und doch reduziert einige wenige Säulen. Die Welt des Bunkers ist kleiner, auch surrealer, ein wenig (alb)traumhafter. Die Handlung in der für die Soldaten handfesten Wirklichkeit sind eine Kriegsgeschichte, sehr erdig, während die Mythen und Geheimnisse eingestreut werden und zunächst nur Puzzlestücke sind. Es zeichnet sich ein grobes Netzwerk ab, auch entstehen Ideen, wie einiges zusammenhängen könnte, doch mit Sicherheit lassen sich diese Vermutungen noch nicht verknüpfen. Fest steht nur, dass im Hintergrund eine Macht wirkt, die einen Nachfolger sucht.

Nicola Genzianella versucht diese düstere Geschichte so realistisch wie möglich einzufangen. Gleichzeitig findet sich auch hier das mittlerweile zum Markenzeichen gewordene Stilelement der verwendeten Schauspielergesichter wieder. So besitzt einer von Stassiks Kameraden erstaunliche Ähnlichkeit mit Tom Berenger (so wie er in Platoon aussah, samt Narbe im Gesicht). Formen sind allgemein höchst exakt gezeichnet und vermitteln das Bild einer sauberen, aufgeräumten Welt. Die Architektur ist ebenso geradlinig wie die gezeigte Technik, die sich insbesondere durch Militärfahrzeuge widerspiegelt. Interessanter jedoch sind die Grafiken, in denen sich Steinzeit und Science Fiction gegenüber stehen.

Die klaren Formen wirken auf Seiten mit erhöhter Bilderzahl (wenigstens neu und mehr) besser, da die feinen Strukturen auf eine hohe Detaildichte verzichten und die Handlung sich zügig fortlesen lässt. Bec, Betbeder, Genzianella wie auch Kolorist Marie-Paule Alluard nimmt sich entsprechend auch bei der Farbgebung zurück, setzt mehr auf eingängige Atmosphäre als auf hohe Tiefe. Arbeiten finden sich von Alluard auch in den Reihen Largo Winch, Tosca oder Trent, deren Zeichner ähnlich klare Linien zu Papier bringen wie Genzianella.

Eine Übergangsgeschichte mit dem Flair einer Mischung aus Akte X und Wüstenkriegsszenario plus politischen Intrigen. Die Mischung aus Mystery und Science Fiction stimmt und ist spannend, das Ziel der Handlung ist zu diesem Zeitpunkt jedoch schwer auszumachen. Wer Comics von Christophe Bec mag, wird auch die verschachtelte Handlung von BUNKER mögen. Alle anderen sollten erst einmal einen Blick in Vorschauseiten tätigen. 🙂

BUNKER 2, Nullpunkt: Bei Amazon bestellen

Fort Redstone ist in Gefahr. Die geringe Besatzung des Forts ist nicht in de Lage sich gegen die neu bewaffneten Indianer zu wehren. Trapper und Siedler sind ebenfalls in Gefahr. Jerry Spring wird beauftragt herauszufinden, wer die Indianer mit Gewehren versorgt. Die Reise den Fluss hinunter scheint außer natürlichen Gefahren keinerlei Hindernisse zu bergen. In der Aufregung verliert Pancho, Jerry mexikanischer Freund, seine neue Fellmütze. Jerry Spring ist belustigt und wohl auch erleichtert, da es sogar während eines Nachtlagers am Fluss ruhig geblieben ist. In Wahrheit stecken sie bereits in ziemlichen Schwierigkeiten, denn bei der Ankunft in Fort Redstone erwartet sie eine fürchterliche Überraschung.

Fort Redstone ist in Gefahr. Die geringe Besatzung des Forts ist nicht in de Lage sich gegen die neu bewaffneten Indianer zu wehren. Trapper und Siedler sind ebenfalls in Gefahr. Jerry Spring wird beauftragt herauszufinden, wer die Indianer mit Gewehren versorgt. Die Reise den Fluss hinunter scheint außer natürlichen Gefahren keinerlei Hindernisse zu bergen. In der Aufregung verliert Pancho, Jerry mexikanischer Freund, seine neue Fellmütze. Jerry Spring ist belustigt und wohl auch erleichtert, da es sogar während eines Nachtlagers am Fluss ruhig geblieben ist. In Wahrheit stecken sie bereits in ziemlichen Schwierigkeiten, denn bei der Ankunft in Fort Redstone erwartet sie eine fürchterliche Überraschung.

Indianer und Mexikaner: Jerry Spring erleb gemeinsam mit seinem mexikanischen Freund Pancho Abenteuer, die auch ein gewisses Krimi-Flair nicht verleugnen können. Immerhin ist Jerry Spring, der von Jije (Joseph Gillain) so liebevoll in Szene gesetzte Westernheld, auch U.S. Marshal, ein Gesetzeshüter. Allerdings führt ihn die Fahndung nach den Waffen in für Western bekannte Situationen, denn in der Wildnis oder auch Prärie gibt es oft nur zweierlei: Jäger oder Gejagte.

Gleich vier Abenteuer nehmen den Leser in eine Zeit des Wilden Westens, die nicht näher eingegrenzt ist, wohl aber nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg angesetzt werden muss. Neben Fort Redstone warten auch Der Herr der Sierra, Der Weg nach Coronado und El Zopilote mit Spannung und Kurzweil auf den Leser. Jije erzählt pointiert und versteht es, besonders Pancho, dem mexikanischen Sidekick von Jerry Spring, eine immer größere Rolle zukommen zu lassen.

Jije, der diese Reihe startete, da nach seiner Rückkehr aus Übersee viele seiner ursprünglichen Serien von anderen Comic-Machern übernommen worden waren, schickt mit El Tigre und El Zopilote gleich zwei mexikanische Gauner ins Rennen. Das Motiv des edlen Verbrechers wird immer wieder gerne verwendet, allerdings überstrapaziert Jije es auch nicht, denn El Zopilote wandelt sich nicht zur sympathischen Figur. Jije, ein begnadeter Geschichtenerzähler, vermeidet es, sich selbst zu zitieren und wechselt geschickt die Schauplätze, so dass es unseren Helden Jerry Spring sogar ans Meer verschlägt.

Jjies Strichführung ist von großer Sicherheit geprägt, sicherlich auch mit der einen oder anderen Wiederholung von Äußerlichkeiten (das bleibt bei der Darstellung von Unmengen von Yankees, Mexikanern und Indianern nicht aus), aber bei den Hauptfiguren ist er stets darauf bedacht, Vielfalt und Unterschiedlichkeiten herauszuarbeiten. Es sind Westernepisoden, die nicht immer den großen Leinwandwestern zeigen, nicht unbedingt in die Weite gehen und das Land eine prägende Rolle spielen lassen. Und doch sind viele kleine schöne Einblicke in diesen Landstrich entstanden, die vermutlich unter dem Eindruck von Jijes persönlichen Erfahrungen entstanden ist. Immer etwas urwüchsig, felsig, wüstenhaft, heiß und nur selten (wie in Fort Redstone) fruchtbar, kühl und voller wilder Vegetation.

Ein schöner Rückblick wie in Der Weg nach Coronado zeigt auch, welche Geschichten Jije noch hätte erzählen können. In aller Kürze erzählt Jije in einem Vorspann von einem Überfall der Yaqui-Indianer auf eine spanische Einheit zwei Jahrhunderte, bevor die eigentliche Handlung beginnt.

Schwarzweiß gemalt, doch es fällt kaum auf. Bereits sehr schnell malt das Auge die Bilder aus und es entsteht dank Jijes bewundernswerter Gabe ein bunter Wilder Westen mit dramatischen Abenteuern mit einem aufrechten Helden und einem sehr liebenswerten Freund an seiner Seite. Perfekte Western-Unterhaltung. 🙂

Jerry Spring Gesamtausgabe 3: Bei Amazon bestellen

Montag, 25. Juli 2011

In Tykkos Träumen ist die Umgebung manchmal schöner, aber nicht weniger gefährlich. Bislang kann er sich noch nicht erklären, in welcher Stadt er sich in seinen Träumen aufhält, noch weiß er, wer die Frau ist, die ihn so gut zu kennen scheint. Aber einer ist sicher: Ayasha, so ihr Name, setzt große Hoffnungen in ihn. Gequält wacht er auf, als sie sich vor seinen Augen in Sand verwandelt und zerfällt. Langsam kommt Tykko hinter das Geheimnis seiner Herkunft und erfährt, warum es ihn nach Shantide verschlagen hat. Aber ist das Geheimnis nicht zu groß für ihn?

In Tykkos Träumen ist die Umgebung manchmal schöner, aber nicht weniger gefährlich. Bislang kann er sich noch nicht erklären, in welcher Stadt er sich in seinen Träumen aufhält, noch weiß er, wer die Frau ist, die ihn so gut zu kennen scheint. Aber einer ist sicher: Ayasha, so ihr Name, setzt große Hoffnungen in ihn. Gequält wacht er auf, als sie sich vor seinen Augen in Sand verwandelt und zerfällt. Langsam kommt Tykko hinter das Geheimnis seiner Herkunft und erfährt, warum es ihn nach Shantide verschlagen hat. Aber ist das Geheimnis nicht zu groß für ihn?

Das Team Arleston und Melanyn hat wieder zugeschlagen. Mit der Geschichte um Tykko blättern die beiden Autoren eine weitere Seite im endlosen Universum von Troy auf. In der zweiten Episode über den jungen Tykko geht es weit hinaus in die Wüste. Der Junge, der die Mutter verlor und nun bei seinem leiblichen Vater zu einer Horde von Räubern gehört, hat ein Leben voller Erniedrigungen gegen das eines Vagabunden eingetäuscht. Zu diesem Zeitpunkt, zu Beginn seiner Ausbildung zum Krieger (genauer zum Windreiter), ahnt er noch nicht, dass er genau dort sein muss, wo das Schicksal ihn hingeführt hat.

Shantide, die versunkene Stadt: Ruinen, Rückblicke, Monster. Der Handlungsort ist gut gewählt. Durch den Sprung zwischen Erinnerungen, Träumen und Gegenwart halten die Ruinen ein breites Spektrum der Ansichten bereit. Obwohl die Hintergründe der Ruinen dominieren, ist der Reiz mit dem Spiel zwischen dem, was war, und dem, was ist, sehr hoch. Das Finale gibt einen Vorgeschmack dessen, was noch möglich ist, wenn anstelle einer Stadt die gesamte Wüste als Handlungsort zur Verfügung steht.

Nicolas Keramidas, hierzulande bekannt durch Luuna oder einer Folge von Donjon, beherrscht den Zeichentrickeffekt aus dem FF. Es finden sich Einflüsse aus den Bereichen Manga und Anime, aus der Ecke von Disney und Don Bluth, aber immer sind es nur erkennbare Vorbilder, nie wird zur Gänze nachgeahmt. Aus den Vorbildern entsteht ein eigener Stil, frech, diszipliniert, sympathisch. Es gibt keine Vereinheitlichung der Figuren. Muster sind zwar erkennbar, doch Keramidas weiß, wie er die Mixtur ansetzen muss, um eine abwechslungsreiche Szenerie zu schaffen.

Mittels einer schönen Ausstattung, dem Spiel mit wehenden Haarmähnen, gelungenen Bewegungsabläufen und einer feinen Orchestrierung von Massenszenen entsteht Dynamik. Die Hintergründe, man könnte auch sagen Kulissen, beherrscht Keramidas wie alles andere, er kommt in der Wüstenoptik nur nicht so sehr dazu, auch hier alle Register zu ziehen. Wer die Handlung genau betrachtet, wird (bei einer Handlung, an der Arleston beteiligt ist, nicht unüblich) kleine Verbeugungen zu Szenarien wie Prince of Persia oder Dune feststellen. Gerade in der besonders aktionsbetonten Sequenz, in der ein gigantisches Sandwesen, der Riesenegel, das Untere der versunkenen Stadt zuoberst zu kehren scheint, kommen Erinnerungen an erwähnte Geschichten auf.

Absolut tolle Kolorierung: Kolorist Cyril Vincent mag dem Computer zur Kolorierung nutzen, bemüht sich aber auch dieses zu verschleiern. Die Farben wirken nicht glatt. Vincent mischt die Techniken durch verschiedene Auftragmöglichkeiten: Verläufe, Kreideeffekte, Lasuren, unterschiedliche Malgründe und einiges mehr. So entstehen dichte, tiefe, aber farblich sehr pralle Bilder, die besonders gegen Ende, wenn die Windreiter in Aktion zu erleben sind, ein tolles Fantasy-Lesevergnügen bereithalten.

Eine sehr schöne Fortsetzung, Vorkenntnisse des Troy-Universums sind nicht nötig. Tykko setzt nicht nur seine Reise fort, er schlägt auch einen eigenen Weg ein. Sehr märchenhaft, sehr aktionsreich, fein illustriert. 🙂

Die Legenden von Troy, Tykko, der Wüstensohn 2, Die versunkene Stadt: Bei Amazon bestellen

Links:

nicokeramidas.blogspot.com (Blog von Nicolas Keramidas)

Freitag, 22. Juli 2011

Merlin hat schon viele Angriffe erlebt in seinem langen Leben (er ist immerhin einige tausend Jahre alt, so auch sein Bart, aber das nur Rande). Ein Bombardement aus Äpfeln, ziemlich treffsicher abgefeuert, besser gesagt, von einem hohen Baum geworfen, ist ein Angriff, der nicht so häufig dabei war. Dennoch hat Merlin nicht vor, sich diesen Angriff gefallen zu lassen, so harmlos er auch ist. Ein Zauberspruch und die werfenden Dryaden stehen im Freien da, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nicht alle kommt so gut davon. Der kleine Fardet wird von einer Schlange gebissen. Ein Elixier sollte helfen, hat es bisher auch, nur bei ihm zeigt das Mittel eine ungewöhnliche Wirkung.

Merlin hat schon viele Angriffe erlebt in seinem langen Leben (er ist immerhin einige tausend Jahre alt, so auch sein Bart, aber das nur Rande). Ein Bombardement aus Äpfeln, ziemlich treffsicher abgefeuert, besser gesagt, von einem hohen Baum geworfen, ist ein Angriff, der nicht so häufig dabei war. Dennoch hat Merlin nicht vor, sich diesen Angriff gefallen zu lassen, so harmlos er auch ist. Ein Zauberspruch und die werfenden Dryaden stehen im Freien da, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nicht alle kommt so gut davon. Der kleine Fardet wird von einer Schlange gebissen. Ein Elixier sollte helfen, hat es bisher auch, nur bei ihm zeigt das Mittel eine ungewöhnliche Wirkung.

Merlin, ein alter Bock? Ansichtssache vermutlich, denn Gwynned, Nachfahrin des berühmten Ritters Galahad, hat sich mit den Gewohnheiten des alten Magiers arrangiert. Das ändert jedoch nichts an seinen Manieren, Charaktereigenschaften und Gepflogenheiten, die, freundlich formuliert, manchmal etwas exzentrisch sein können. An Mut fehlt es dem alten Mann, der in der falschen Zeit gelandet ist, nicht. Ein Wolf schreckt ihn nicht. Eine Wurfattacke mit Äpfeln kann einen Wutanfall auslösen, andererseits bringt er sogar Nonnen zum Feiern. Merlin ist also ein ganzer Kerl, etwas beleibt, erfahren, der einen abgezogenen Wolfskopf als Hut trägt. Nachdem er hunderte von Jahren nach seiner Hochzeit wieder aktiv wird und gegen das Christentum angehen will, muss er in der sechsten Folge der Reihe EXCALIBUR mit dem Titel Die Wächterinnen von Broceliande erkennen, dass es noch mächtigere Feinde gibt.

Am Hintern einer Dame knabbert man mit Feingefühl. Du machst ihn ja ganz kaputt.

Spaß! Die von Christophe Arleston und Melanyn erzählte Geschichte fasziniert vor allem durch Merlin, der auch mal einen frivolen Spruch auf den Lippen hat. Seien wir ehrlich: Artus und seine Ritter waren stets nett, aber der alte Mann im Hintergrund war immer das faszinierende Element. Seine Gehilfin Gwynned ist ein jugendliches Gegengewicht. Eigentlich sollte sie diejenige sein, die aufbegehrt, die rebelliert, die auch mal unvernünftig ist, aber als Trägerin von Excalibur, dem magischen Schwert, ist sie die strahlende Heldin, der allerdings nicht immer Glück beschert ist. Arleston und Melanyn gehen die Handlung deutlich komödiantisch an. Selten war ein Auftritt eines Dämonen so humorvoll und auch so respektlos. Und noch seltener wurde ein Dämon bisher durch Kitzeln in Schach gehalten.

Eric Hübsch, Zeichner von Excalibur, beherrscht den sehr feinen Strich und rangiert im Ausdruck zwischen Albert Uderzo (Asterix) und Adrien Floch (Ythag). Wald, Kloster, Stonehenge: Hier tummelt sich Merlin, der mitunter wie eine lebensfrohe Version von Miraculix wirkt. Die zerbrechlich ausschauenden Zeichnungen nutzen den Platz einer Seite vollständig aus, ohne einen überladenen Nebeneffekt zu erzielen. Es lohnt sich auch, genau hinzuschauen, damit einem Einzelheiten nicht entgehen. (Wer entdeckt das Schweizer Taschenmesser?)

Situationskomik: Arleston, Melanyn und Hübsch agieren Hand in Hand, indem sie ungeheuer leicht eine komische Situation nach der anderen aufbauen, Running Gags etablieren oder am Rande einmal ein kleinen (frivolen) Witz einflechten. Ein Werkzeug für diesen Humor ist neben Merlin selbst der kleine Wicht Fardet, der sich plötzlich sehr unleidlich gebärdet (in Hintern beißt) und damit einige ratlose Reaktionen auslöst (insbesondere bei Nonnen). Die Farbgebung, von Lebreton, ist einfach, kommt ohne viele Schattierungen aus (meist eine), arbeitet aber auch mit Verläufen und wird zumeist atmosphärisch eingesetzt. Die jeweilige Stimmung ist passend. Interessant ist es, wie kalt die Farben im Kloster werden und sich erst wieder erwärmen, wenn ein Dämon den Ort der Handlung betritt.

Ein gelungener Abschluss der Reihe, natürlich mit einem Kracher, viel Aktion, auch ist es eines der schönsten Enden von Arleston (und Melanyn). Dank der Hauptfiguren eine ungeheuer lustige Fantasy-Handlung. Wer die alten Legenden um Merlin mit einer gehörigen Portion Humor angereichert mag, sollte bedenkenlos zugreifen (die Kenntnis der bisherigen fünf Bände ist von Vorteil). 🙂

EXCALIBUR 6, Die Wächterinnen von Broceliande: Bei Amazon bestellen

Oder bei Finix Comics.

Ein Dieb muss geschickt sein. So wie Oliver, der in seinem jungen Leben eine ordentliche Karriere als Meisterdieb hingelegt hat. Allerdings ist er mitunter zu übermütig oder zu nachlässig. Falschspiel jedenfalls will gelernt sein und das Auftreten eines Falschspielers sollte so sein, dass nicht gleich auf dieses fragwürdige Talent hingewiesen wird. Das hat Oliver noch nicht so recht begriffen. Auch ist sein Charme nicht hinreißend genug, um ihn aus der Bredouille zu manövrieren. Aus einem gewinnbringenden Spielchen wird eine Flucht und am Ende wartet Käfig, wie auf alle Falschspieler. Wie gut, dass Oliver im Meisterkartographen Archim einen Freund hat, der ihn auch noch leiden kann, nach allem was beide erlebt haben.

Ein Dieb muss geschickt sein. So wie Oliver, der in seinem jungen Leben eine ordentliche Karriere als Meisterdieb hingelegt hat. Allerdings ist er mitunter zu übermütig oder zu nachlässig. Falschspiel jedenfalls will gelernt sein und das Auftreten eines Falschspielers sollte so sein, dass nicht gleich auf dieses fragwürdige Talent hingewiesen wird. Das hat Oliver noch nicht so recht begriffen. Auch ist sein Charme nicht hinreißend genug, um ihn aus der Bredouille zu manövrieren. Aus einem gewinnbringenden Spielchen wird eine Flucht und am Ende wartet Käfig, wie auf alle Falschspieler. Wie gut, dass Oliver im Meisterkartographen Archim einen Freund hat, der ihn auch noch leiden kann, nach allem was beide erlebt haben.

Die Helden erreichen ihr Ziel. Aus dem anfänglichen unfreiwilligen Duo ist eine Gruppe geworden, noch ungewöhnlicher als das Heldenduo zu Beginn der in drei Teilen zusammengefassten Geschichte. Die Meisterkratographen, aus der Feder von Christophe Arleston, der sich einen Stammplatz im europäischen Comic-Geschehen erobert hat, gezeichnet von Paul Glaudel hat sich insgesamt eine Welt vor dem Leser geöffnet, die noch viele weitere Abenteuer auf und unter ihrer Oberfläche bereitgehalten hätte. Doch man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.

Archim, der Kartograph, und Oliver, der Dieb, haben einen Punkt erreicht, an dem sie beständig vom Abenteuer eingeholt werden. Die beiden Männer, die eigentlich Verbindungen locker handhaben, mit Frauen, mit Freunden, werden zu Bindungen gezwungen. Außerdem ist ihr Herz viel weicher, als sie es selbst wahrhaben wollen. Meister Denicales verschwindet mit seinem kleinen Sohn Jedrhim. Keiner weiß warum, noch wohin der alte Mann gegangen ist und welchen Plan er verfolgt. Archim und Oliver machen sich auf die Suche, nicht allein, sondern in Begleitung zwei Damen, die bisher ihre Abenteuer bereicherten, und des alten Carmerlot.

Christophe Arleston ist ein Autor, der durch unterschiedlichste Handlungsorte zu begeistern weiß. Gerade diese Welt, eine weltumspannende Stadt, lässt jede Idee, die Arleston nur einfallen mag, zu. In Der Schrei des Plouillon, der ersten Episode in diesem Band und zugleich die fünfte Folge der Meisterkartographen, geht es in die Lüfte. Doch bevor die Reisenden zu den Bewohnern der Wunderberge kommen, die sich ein ausgeklügeltes Transportsystem aus Fesselballons ausgedacht haben, gilt es erst einmal mannigfaltige Gefahren zu bestehen. Ein besonders netter Einfall von Arleston, auch ein drastischer, zeigt, wie man sich bei einem Angriff eines Vampirs auch verhalten kann. Es ist vielleicht nicht die sinnvollste Variante der Verteidigung, aber sicherlich eine für den Angreifer äußerst überraschende.

Paul Claudel zeichnet diese aktionsgeladene Handlung von Beginn an. Obwohl die grafische Linie sehr früh gefestigt worden ist, so ist auch hier eine kleine Entwicklung sichtbar. Claudels Figuren sind sicher im eigenen Stil zu Papier gebracht, während im ersten Band noch der Eindruck entstehen konnte, er hätte die Figuren noch nicht im Griff gehabt. Herausragendes Merkmal der Figuren sind ihre Köpfe und Gesichter. Sind die Körper relativ normal gelungen, sind die Köpfe entweder besonders rechteckig oder besonders rund. Augen, Nasen, Münder werden zu speziellen Ausdrucksmerkmalen. Bei Männern arbeitet Claudel mit ausdrucksstarken Unterkiefern. Schreie werden so optisch lauter, ein Grinsen noch schelmischer.

Die Welt, Dandalos, enthüllt hier ihre letzten Geheimnisse, solche, die sogar den Meisterkartographen bisher unbekannt waren. Einen der schönsten optischen Momente, besser gesagt die tollste Sequenz schaffen Arleston und Claudel mit der Ballonfahrt und der Vorstellung der Wunderberge, bevor es deutlich düsterer wird. Ein Killer wird auf die Abenteurer angesetzt. Die Zeichnungen, die manchmal einen Eindruck schaffen, als handele es sich bei der Leserschaft um Kinder, scheuen sich nicht, die ausbrechende Gewalt zu zeigen. Ist Dandalos auch durch die eng nebeneinander liegenden Reiche und Städte gedrungen, wirkt der Planet doch stets weit. In Die andere Welt wird es plötzlich dunkel, die Enge wird fassbar. Aus dem rustikalen, urbanen Umfeld wird eine Unterwelt. Außerdem drehen Arleston und Claudel die Geschwindigkeit gehörig auf. Die letzte Episode ist ein einziges Finale.

Was für ein Lauf: Die Auflösung der bisherigen Ereignisse in zwei Episoden mit einer besonders spannenden Folge zum Schluss. Sehr schöne und einfallsreiche Fantasy abseits der üblichen Schwerter und magischen Einfälle. 🙂

Die Meisterkartographen 3: Bei Amazon bestellen

Mittwoch, 20. Juli 2011

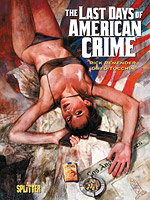

Wenn der Vater ein Verbrecher ist, wird nicht zwangsläufig auch aus dem Sohn ein Gangster. Aber die Chancen dafür stehen verdammt gut. Wenn die der Sohn Kevin ein Soziopath ist, der seinen Spaß aus den Qualen anderer bezieht, stehen die Chancen sogar noch viel besser. Wie irre dieser Mann ist, weiß Graham Bricke nicht, aber er ahnt es. Aber was ist mit der Frau, mit Shel? Was hat sie geplant? Spielt sie ihr eigenes Spiel? Hängt sie an Kevin? Oder will sie mit Graham flüchten? Letztlich kann Graham nur einem vertrauen: Sich selbst. Am Ende ist dies das Beste, was ein Gangster tun kann.

Wenn der Vater ein Verbrecher ist, wird nicht zwangsläufig auch aus dem Sohn ein Gangster. Aber die Chancen dafür stehen verdammt gut. Wenn die der Sohn Kevin ein Soziopath ist, der seinen Spaß aus den Qualen anderer bezieht, stehen die Chancen sogar noch viel besser. Wie irre dieser Mann ist, weiß Graham Bricke nicht, aber er ahnt es. Aber was ist mit der Frau, mit Shel? Was hat sie geplant? Spielt sie ihr eigenes Spiel? Hängt sie an Kevin? Oder will sie mit Graham flüchten? Letztlich kann Graham nur einem vertrauen: Sich selbst. Am Ende ist dies das Beste, was ein Gangster tun kann.

Man stelle sich vor: Der Regierung gelingt es, das Verbrechen, ganz gleich welcher Art, auszumerzen. Auf Knopfdruck. Für immer. Würde das System zusammenbrechen? Zumindest würden die Verbrecher, solche, die für gewöhnlich für ihre Taten verurteilt werden oder wenigstens einen Anwalt brauchen, in ziemliche Panik ausbrechen. Plötzlich müssten auch sie einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Plötzlich würde das, was sie den Amerikanischen Traum nennen, ad acta gelegt. Plötzlich wäre das Land der Freiheit ein Amerikanischer Alptraum. Rick Remender, der Autor von THE LAST DAYS OF AMERICAN CRIME, lässt diese gesellschaftliche Umwälzung nicht ohne Vorwarnung auf die USA herniedergehen. Ein Countdown muss immerhin noch sein.

Was bleibt den Verbrechern zu tun? Noch einmal so richtig die Sau herauslassen? Noch einmal so richtig absahnen? Leichter gesagt, als getan, auch in diesen Vereinigten Staaten, die um ein Vielfaches drastischer geschildert werden, als es Kathryn Bigelow in Strange Days gelang, einem Film, der immerhin die letzten Stunden des letzten Jahrtausends zum Thema hatte. In dieser von Rick Remender entworfenen USA werden Menschen am nächsten Laternenmast aufgeknüpft und keiner schert sich darum. Es kommt sogar noch schlimmer: Die USA stellen ihren Geldverkehr vollkommen auf ein digitales Bezahlsystem um. Kein Bargeld mehr!

Chaos in Einzelschicksalen, Chaos im Land. Ein Mann plant den letzten Coup. Er weiß, er wird die Früchte dieses letzten Raubzugs auch nicht in den Staaten genießen können. So startet eine Flüchtlingswelle, wie sie sich sonst nur Hollywood ausdenken kann: Von den Vereinigten Staaten nach Kanada und Mexiko. Graham Bricke plant den perfekten und letzten Coup. Leider kann er ihn nicht alleine ausführen und da fangen in den meisten Kriminalfällen die Schwierigkeiten schon an. Gutes Personal ist in Gangsterkreisen meist schwer zu finden. Bricke rennt sehenden Auges in sein Verderben. Remender erzählt diese klassische Gangstergeschichte mit Elementen moderner Erzählkunst, sicherlich in der Schiene, die Pulp Fiction so populär und hoffähig gemacht hat.

Die Geschichte um den Gangster mit Herz funktioniert, weil Remender in Greg Tocchini einen Zeichner gefunden hat, der die Bilder in genialer Atmosphäre umzusetzen versteht. Durchaus dem Realismus verpflichtet, bringt Tocchini die kleine Spur Abstraktion in die Grafiken ein, die einem das Gefühl vermitteln, man schaue die Handlung durch eine Brille, die den Blick verschiebt und verfärbt. Tocchini gelingt der Blick in die Halbwelt. Ursprünglich und echt wirkt einzig der Trailer, in dem Brickes an Alzheimer erkrankte Mutter lebt.

Tocchini, der seine Bilder auch koloriert, spielt gerne mit Licht und farblicher Atmosphäre. Echtes Licht ist kalt. Neon und Blutrot finden sich im Gangstermilieu. Grau sind die Schatten. Im Tageslicht spielen sich furchtbare Szenen ab. man wünschte sich, auch hier würden die Schatten darüber liegen. Licht abstrahiert die Gewalt, die, wenn sie ausbricht, wie ein Orkan über die Szenerie kommt. Unnatürlich laut, sehr blutig und gänzlich ohne Spaß. Remender und Tocchini nehmen ihre Gangster verdammt ernst.

Verdammt hart, verdammt gut erzählt, verdammt toll illustriert: Hier stimmt die Mischung. Die Geschichte über die letzten Tage des amerikanischen Verbrechens ist ein Film im Comic-Format, für Freunde konsequenter Thriller genau richtig. 🙂

THE LAST DAYS OF AMERICAN CRIME: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 19. Juli 2011

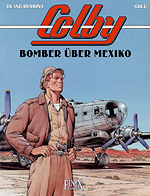

Ein neuer Auftrag: Nichts könnte der Privatdetektei um den ehemaligen Captain Colby gelegener kommen. Manchmal sind die alten Beziehungen zum Militär doch noch zu etwas gut. Der ehemalige Vorgesetzte der drei Detektive will sie persönlich über den neuen Auftrag in Kenntnis setzen. Als die Männer den zum General aufgestiegenen Offizier am Bahnhof abholen wollen, kommt alles ganz anders. Völlig unerwartet fallen Schüsse. In der Central Station in Manhattan entbrennt eine Verfolgungsjagd, aber der Mörder kann nicht gestellt werden. Nun sind Colby, Warson und Delaney noch mehr daran interessiert den neuen Fall aufzuklären, denn so sollten sie auch auf die Hintermänner des Anschlags auf den General stoßen.

Ein neuer Auftrag: Nichts könnte der Privatdetektei um den ehemaligen Captain Colby gelegener kommen. Manchmal sind die alten Beziehungen zum Militär doch noch zu etwas gut. Der ehemalige Vorgesetzte der drei Detektive will sie persönlich über den neuen Auftrag in Kenntnis setzen. Als die Männer den zum General aufgestiegenen Offizier am Bahnhof abholen wollen, kommt alles ganz anders. Völlig unerwartet fallen Schüsse. In der Central Station in Manhattan entbrennt eine Verfolgungsjagd, aber der Mörder kann nicht gestellt werden. Nun sind Colby, Warson und Delaney noch mehr daran interessiert den neuen Fall aufzuklären, denn so sollten sie auch auf die Hintermänner des Anschlags auf den General stoßen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ändert sich für die ehemaligen Militärflieger Captain Colby und die Leutnants Warson und Delaney alles. Plötzlich ist wieder das Zivilleben angesagt. Der Krieg steckt ihnen noch in den Knochen. Und obwohl sie längst als Privatdetektive arbeiten, werden sie auf die eine oder andere Art von längst vergangenen Ereignissen eingeholt. So ist der Krieg der USA gegen Japan auch in Hollywood ein Thema. Colby und seine Freunde werden als Berater einerseits und ehemalige Flieger andererseits engagiert. Aus ehemaligen Feinden werden plötzlich Arbeitskollegen. Ein japanischer Pilot, vorbildhaft für andere Piloten seines Landes und einer überragenden Abschussquote gegnerischer Piloten, spielt nun mit Delaney Luftkampf nach Drehbuch. Aber da wäre auch noch der tatsächliche Auftrag, der die drei Männer an das Set nahe der mexikanischen Grenze verschlagen hat.

Greg und immer wieder Greg: Der Comic-Autor, bürgerlich Michel Regnier, der sich thematisch in keine Schublade einordnen ließ, liefert hier gemeinsam mit dem Zeichner Michel Blanc-Dumont den dritten und letzten Band der Nachkriegsabenteuer der drei ehemaligen Fliegerasse nach. Wer als Cineast nur ein wenig von den Filmen der Schwarzen Serie gesehen hat, als die Welt irgendwie düsterer schien, wird hier erkennen, wo Greg seine Inspiration hergeholt hat. Hier darf man(n) noch rauchen und trinken, ohne dass ihm Vorhaltungen gemacht werden. Hier werden Frauen zusehends tougher und sind nicht mehr bloße Staffage.

Die Kombination der drei Freunde wurde von Greg genau ausgerechnet. Colby ist nicht nur der ehemalig ranghöchste Offizier, er ist auch der besonnene Anführer. Leutnant Warson, Spitzname Warsow (Kriegssau), ist geradlinig, weder auf den Mund, noch auf die Fäuste gefallen. Leutnant Delaney ist der jugendliche Typ, ein gestandener Mann, der aber auch stets ein wenig bemuttert wird. Allesamt sind sie Kerle, durch den Krieg abgehärtet, doch es ist gerade in dieser Ausgabe interessant, wie Hollywood, genauer die so genannte Traumfabrik, auch solche Männer ein wenig verwirren kann. Ist Delaney noch erstaunt, dass der Hauptdarsteller des Films ihn anmacht, erkennen sie die Merkwürdigkeiten und Widersprüchlichkeiten am Set sehr schnell.

Greg nutzt die Gelegenheit natürlich, um die Atmosphäre bei den Dreharbeiten mit etwas Spott zu beobachten und fast möchte man meinen, er habe hier einer Szenerie, wie sie in Tropic Thunder zu sehen ist (freilich auf einen anderen Krieg gemünzt), einiges um viele Jahre vorweg genommen. Die Grafiken von Michel Blanc-Dumont fangen die Zeit mit all ihren Facetten nach Hollywood-Art ein. Diese Nachkriegszeit ist etwas idealisiert, aber auch nicht allzu sauber, nicht gestriegelt. Der feine Strich von Blanc-Dumont gibt jeder Figur ein eigenes Gesicht, das umso besser gelingt, je ausgefallener der Charakter ist. Neben den bereits bekannten Figuren der ersten beiden Episoden fällt hier besonders die Mannschaft am Filmset ins Gewicht: Hauptdarsteller (ein gelackter Beau, Marke Clark Gable), der Regisseur (gräflicher als so mancher echte Adelige, Marke David O. Selznick mit Glatze und Monokel) oder der zwielichtige Handwerker.

Ein klassisches Detektivabenteuer mit kernigen Detektiven vor interessanter Kulisse. Greg und Michel-Blanc-Dumont zelebrieren mit diesem Abschlussband der aus drei Bänden bestehenden Reihe eine Hommage auf die Schwarze Serie und das längst vergangene Hollywood der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Viel Nostalgie, schöne und technisch perfekte Zeichnungen erwecken diese Epoche zum Leben. Klasse. 🙂

COLBY 3, Bomber über Mexiko: Bei Amazon bestellen

Oder bei Finix Comics.

Freitag, 15. Juli 2011

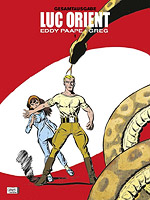

Der Mann im Flugzeug hat starke Schmerzen. Er kennt die Symptome bereits, konnte sich aber nicht vor dem schützen, was er bei sich trägt. Immerhin kann er noch eine Warnung und einen Hinweis aussprechen. Das Päckchen, das er bei sich trägt, erreicht wohlbehalten Frankreich und wird Luc Orient beinahe zum Verhängnis. Der Inhalt des Päckchens jedoch, so gefährlich er auch sein mag, ist für die Physiker von großem Interesse. Mehr noch: In Afrika soll es noch mehr von diesem Element geben. Bereits verfolgt und nicht ahnend, was sie dort erwarten wird, machen sich Luc, Doktor Kala und seine Assistentin Lora auf den Weg und stolpern so in ein Abenteuer, das sie auf einem langen Weg ihres Lebens begleiten soll.

Der Mann im Flugzeug hat starke Schmerzen. Er kennt die Symptome bereits, konnte sich aber nicht vor dem schützen, was er bei sich trägt. Immerhin kann er noch eine Warnung und einen Hinweis aussprechen. Das Päckchen, das er bei sich trägt, erreicht wohlbehalten Frankreich und wird Luc Orient beinahe zum Verhängnis. Der Inhalt des Päckchens jedoch, so gefährlich er auch sein mag, ist für die Physiker von großem Interesse. Mehr noch: In Afrika soll es noch mehr von diesem Element geben. Bereits verfolgt und nicht ahnend, was sie dort erwarten wird, machen sich Luc, Doktor Kala und seine Assistentin Lora auf den Weg und stolpern so in ein Abenteuer, das sie auf einem langen Weg ihres Lebens begleiten soll.

Kein Roger Moore! Der Zeichner Eddy Paape soll auf die Ähnlichkeit Luc Orients mit dem englischen Schauspieler angesprochen worden sein. Paape meinte jedoch stets, dass eine Ähnlichkeit rein zufällig sei. Er selbst habe weder The Saint noch James Bond gesehen. Die Serie Luc Orient startete als Album im Jahre 1969, zu früh also, um Moore im Kino zu entdecken. Ähnlichkeit hin oder her, die Spitzbübigkeit, das Verschmitzte, der Tausendsassa mit den blonden Haaren und dem kantigen Gesicht funktioniert auch im Science-Fiction-Comic.

Doch bevor es ins All geht, beginnt alles auf der Erde. Michel Regnier alias Greg wählt den afrikanischen Kontinent als Ausgangspunkt einer abenteuerlichen Reihe, die schließlich 18 Bände haben sollte. Mit dabei: Doktor Kala, älter als Luc Orient und ein Mann, der sich der Wissenschaft verschrieben hat. Außerdem ist Lora an Lucs Seite, der weibliche Faktor der Abenteuer und nicht nur dazu da, um gerettet zu werden. Mag Paape seinen James Bond auch nicht gesehen haben, Greg hat sicherlich die eine oder andere Episode gesehen, vielleicht sogar Goldfinger. Wo Helden sind, dürfen die Gauner nicht fehlen. Julius Argos und sein Gehilfe Toro ähneln in ihrem Auftreten dem Gespann Goldfinger/Oddjob.

Die Feuerdrachen: Eine Legende lockt nach Afrika, doch zugleich ist klar, dass es einen durchaus realistischen Ursprung dieser Mythen gibt. Vor Ort angelangt zeigen sich aber Risse in den bisherigen Theorien und die Akteure werden von den Legenden wieder eingeholt. Es gibt Ansätze außerirdischer Einflüsse, aber noch keine direkte Begegnung der dritten Art. Vielmehr spielt Greg noch mit der modernen Mär über die Götter aus dem All.

Sehr viel eindeutiger wird Greg bereits in der zweiten Epsiode Die gefrorenen Sonnen. Die Gestaltung humanoider Außerirdischer tänzelt manchmal an der Kante zur Komödie und Eddy Paape lässt sich gar nicht erst auf Spielchen ein. Schlank, reinweiß, schnörkellos präsentieren sich die Wesen vom fernen Planeten Terango. Paape, der aus der gleichen zeichnerischen Schule wie ein William Vance oder Coria kommen könnte, idealisiert seine Figuren gerne. Bei allem Realismus liegt auch etwas Puppenhaftes in ihrem Ausdruck. Gleichzeitig aber wird durch diesen Zeichenstil der jeweilige Charakterzug der Figur sehr gut eingefangen.

In Afrika musste sich Paape noch an die bekannte Fauna und Flora halten. Im Weltraum darf er seiner Fantasie freien Lauf lassen. Nicht jeder Comic-Zeichner hat in seiner Karriere die Möglichkeit fremde Welten zu gestalten. Terango heißt diese Welt. Im Gegensatz zu ihren sehr weißen Bewohnern ist die Natur von Terango bunt, poppig. Die Architektur ihres beherrschenden Volkes ist geradlinig, im Modernitätsgedanken der 60er und 70er Jahre gehalten, ein Spannungsbogen aus Ecken und Kurven.

Interessant wird es, wenn Paape die Vielfalt innerhalb der intelligenten Wesen auf Terango erhöht und es Drachenmänner und Vogelmenschen zu entdecken gibt. Brachial wirkende Muskelmänner treffen auf geflügelte Hummanoide, die noch ätherischer als die vorherrschende Spezies aussehen.

Ein Klassiker: Ein bunter Regenbogen an Einfällen und ausgefallenen Grafiken fern der Erde. Der erste Band fasst die ersten vier Abenteuer des Physikers Luc Orient zusammen, phantastisch, fantasiereich und stets überraschend. Auf Terango ist alles möglich. Sehr gut. 🙂

LUC ORIENT Gesamtausgabe 1: Bei Amazon bestellen

Der Coup ist halsbrecherisch. Mücke, klein von Gestalt, ist ein artistischer und sicherer Einbrecher. Er besitzt Erfahrung und ist auf seine Weise äußerst kaltblütig. Eustache, mindestens doppelt so groß wie Mücke, ist nicht untalentiert, wenn es um das Überbrücken von Distanzen geht, vertikal und horizontal, an Stahlseilen hängend, doch besser noch ist er im Öffnen von Panzerschränken. Diesen Tresor, den die beiden Berufseinbrecher knacken, hätten sie besser verschlossen gehalten. Der Inhalt ist nicht wertvoll, aber brisant und bringt sie alsbald in Lebensgefahr.

Der Coup ist halsbrecherisch. Mücke, klein von Gestalt, ist ein artistischer und sicherer Einbrecher. Er besitzt Erfahrung und ist auf seine Weise äußerst kaltblütig. Eustache, mindestens doppelt so groß wie Mücke, ist nicht untalentiert, wenn es um das Überbrücken von Distanzen geht, vertikal und horizontal, an Stahlseilen hängend, doch besser noch ist er im Öffnen von Panzerschränken. Diesen Tresor, den die beiden Berufseinbrecher knacken, hätten sie besser verschlossen gehalten. Der Inhalt ist nicht wertvoll, aber brisant und bringt sie alsbald in Lebensgefahr.