Freitag, 13. Mai 2016

Rachel hat ihre besonderen Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Aber einfach nur lange zu schlafen, ist nun doch merkwürdig. Zwei Wochen lang. Die Träume sind verwirrend, das Aufwachen wird misstrauisch beäugt. Da macht doch tatsächlich jemand Rachels Füße nass! Zoe, die kleine Serienmörderin, ist sonst nicht so leicht zu erschrecken. Als sich Rachel unerwartet nach ihrem langen Schlaf regt, ihre unterbewussten Erlebnisse mit dem Mädchen teilt, reagiert das Mädchen sogar mit Verzweiflung, noch ein emotionaler Zustand, der Zoe relativ fremd ist. Der Traum von Rachel ist, nach kurzer Diskussion, eher eine Vision der Zukunft und keinesfalls eine wünschenswerte, nicht nur für Zoe, sondern für die ganze Welt.

Rachel hat ihre besonderen Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Aber einfach nur lange zu schlafen, ist nun doch merkwürdig. Zwei Wochen lang. Die Träume sind verwirrend, das Aufwachen wird misstrauisch beäugt. Da macht doch tatsächlich jemand Rachels Füße nass! Zoe, die kleine Serienmörderin, ist sonst nicht so leicht zu erschrecken. Als sich Rachel unerwartet nach ihrem langen Schlaf regt, ihre unterbewussten Erlebnisse mit dem Mädchen teilt, reagiert das Mädchen sogar mit Verzweiflung, noch ein emotionaler Zustand, der Zoe relativ fremd ist. Der Traum von Rachel ist, nach kurzer Diskussion, eher eine Vision der Zukunft und keinesfalls eine wünschenswerte, nicht nur für Zoe, sondern für die ganze Welt.

Böse zu sein, ist ganz normal und eigentlich nicht der Rede wert. Wer nicht nur tötet, sondern auch gleich mehrmals gestorben ist, meist unter ominösen Umständen, der läuft ein wenig neben den gängigen Definitionen von Gut und Böse. Rachel, Zoe und Lilith werden zu einem nicht ganz gewollten, nicht so recht gewünschten Trio, allesamt mit einem gesunden Misstrauen dem anderen gegenüber ausgestattet und dennoch sind sie scheinbar an einen Punkt ihrer gemeinsamen Geschichte gelangt, an dem sie aufeinander angewiesen sind. Terry Moore stellt auf seine bekannt mysteriöse Art ein paar Weichen neu. Die Rückkehr Liliths bietet schwarzen Humor in bester David-Lynch-Manier mit einer kuriosen Pointe. Und immer schwingt im Hintergrund die leise Frage: Darf ich darüber eigentlich lachen? Und gleich darauf: Oder wäre Mitleid angebrachter?

Terry Moore überrascht mit seiner Erzählweise. Selten haben Selbstmorde in einer Geschichte (ganz gleich welchem Mediums) derart an den Nerven gezerrt. Besonders eine Inszenierung ist so angelegt, dass sie einfach mehrmals hintereinander gelesen, angeschaut werden muss, allein weil sie so einzigartig ist. Natürlich wird hier nichts darüber verraten, aber wer Terry Moore nicht kannte, könnte als Mystery-Freund durch die Einstiegssequenz zum Fan des Comic-Autors und Künstlers werden. Terry Moore kann sich gleich zu Beginn ein Augenzwinkern nicht verkneifen, beginnt doch diesmal alles wie in einer Folge der vielen CSI-Serien. Eine Frau wurde durch einen Autounfall auf der Landstraße geköpft. Das ist bereits selten genug. Die Begleitumstände würden jeden TV-Ermittler neugierig machen. Und den Leser erst recht.

Wer ist eigentlich Rachel? Die Figur, mit der alles begann, hat dem Leser mittlerweile viel von sich preisgegeben. Vieles liegt aber noch im Dunkeln, von Terry Moore bewusst geheim gehalten, aber jetzt hat sich der Autor entschlossen, den Schleier an einigen Enden anzuheben und den Blick auf ein paar Vergangenheiten freizugeben. Wie das gemeint ist? Das wird hier auch nicht verraten. Sagen wir einfach, Rachel ist eine sehr vielschichtige Persönlichkeit, die von ihrem Werdegang nach einigen Überredungen selbst sehr überrascht, dann sogar tief erschüttert ist. So manche Autoren haben ihren Charakteren ähnliche Attribute verliehen, doch wird ihnen dadurch eine schöne Tiefe verliehen, was nicht zuletzt der einfühlsamen Erzählweise von Terry Moore geschuldet ist.

Und ganz nebenbei ein wenig Liebe und die Aussicht auf das Ende der Welt. Oder man könnte auch sagen: Terry Moore, ein Mann erzählt über Frauen. Schon diese Konstellation ist ungewöhnlich. Ungewöhnlicher noch ist einerseits ihre Ungewöhnlichkeit, anderseits ihre Gewöhnlichkeit. Moores Frauen sind keine alles überragenden Superhelden wie bei anderen Autoren. Trotzdem sind es keine Damen, die man im nächsten Supermarkt treffen würde. Die tief reichenden Geheimnisse dieser Frauen machen die Faszination aus. Und jede unterscheidet sich deutlich von den anderen. Am meisten Spaß macht sicherlich Zoe, mehr Mädchen als Frau, aber eigentlich uralt und mit einer teuflischen Vorhersage versehen.

Ach, ja, die Liebe! Jet und Earl sollen nicht vergessen werden. In zwei feinen Szenen beschäftigt sich Terry Moore mit den beiden und führt endlich das zusammen, von dem der Leser nicht sicher sein konnte, ob es auch zusammen passt. Denn Frauen zeichnen sich in RACHEL RISING nicht gerade für ihre Zuneigung zu Männern aus. Gründe dafür findet Terry Moore in der Entstehungsgeschichte von Lilith und Rachel, einem mystischen Abschnitt der Erzählung, der noch viele weitere Fragen auf einmal klärt.

Der sechste Band lüftet eine Reihe von Geheimnissen, vertieft die Hauptfiguren und deutet ein paar Entwicklungen an, die zwangsläufig für Dramatik sorgen werden. Darüber hinaus gönnt Terry Moore seinen Charakteren eher eine Verschnaufpause. Zusammengefasst wirkt diese Folge wie die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Was letzteres bedeutet, hat Terry Moore zuvor schon unter Beweis gestellt. Wie immer sehr gut! Etwas für Serienjunkies. 🙂

RACHEL RISING 6, Was du nicht weißt: Bei Amazon bestellen

Donnerstag, 14. April 2016

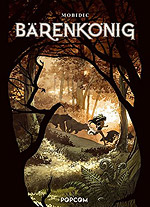

Xipil soll der Kaimangöttin geopfert werden. Die junge Frau, deren Opfer einen fürchterlichen Fluch abwenden soll, nimmt ihre Aufgabe ernst, trotz ihrer Angst. Aber sie hat nicht mit dem Eintreffen des Bärenk?nigs gerechnet, der von Menschenopfern rein gar nichts hält und ihr begreiflich macht, dass ihr Volk von der Kaimangöttin hereingelegt wird. Der Bärenkönig befreit Xipil, wohl meinend, das Richtige zu tun. Und auch Xipil ist zunächst voller Freude darüber, zu ihrem Volk und ihrer Familie zurückkehren zu können. Der erste, den sie auf dem Heimweg im Wald trifft, ist der Jäger Antli, ihr Mann. Doch statt sich über ihre Heimkehr zu freuen, fällt er voller Zorn über ihre Feigheit über sie her und prügelt sie fast zu Tode …

Xipil soll der Kaimangöttin geopfert werden. Die junge Frau, deren Opfer einen fürchterlichen Fluch abwenden soll, nimmt ihre Aufgabe ernst, trotz ihrer Angst. Aber sie hat nicht mit dem Eintreffen des Bärenk?nigs gerechnet, der von Menschenopfern rein gar nichts hält und ihr begreiflich macht, dass ihr Volk von der Kaimangöttin hereingelegt wird. Der Bärenkönig befreit Xipil, wohl meinend, das Richtige zu tun. Und auch Xipil ist zunächst voller Freude darüber, zu ihrem Volk und ihrer Familie zurückkehren zu können. Der erste, den sie auf dem Heimweg im Wald trifft, ist der Jäger Antli, ihr Mann. Doch statt sich über ihre Heimkehr zu freuen, fällt er voller Zorn über ihre Feigheit über sie her und prügelt sie fast zu Tode …

MOBIDIC, ein Pseudonym, für eine junge Comic-Zeichnerin aus Brüssel, legt mit BÄRENKÖNIG ihr europäisches Comic-Debüt vor. Auf den Leser wartet eine indianisch märchenhafte Erzählung in der Welt der Menschen und Götter der Natur. Für die Menschen sind die Götter keine Fiktion, obwohl sie ihnen so nah nie begegnet sind. Als es dann doch geschieht, bahnt sich eine ungewöhnliche Liebesgeschichte an. Die Comic-Künstlerin MOBIDIC hat mit einer Mischung aus klaren Linien, Kamerablick, etwas Bilderbuch, genau ausgewählten Details und lasierend, texturartig aufgetragenen Farben eine ganz eigene Bildsprache gefunden, die dieser indianischen Legende eine treffende Atmosphäre gibt.

Das Aufeinandertreffen eines Menschen mit einer tierischen Kultur hier legt automatisch einen Vergleich mit ähnlich gelagerten Geschichten nahe, allen voran Das Dschungelbuch. Aber bei einer ähnlichen Grundkonstellation überwiegen die Unterschiede. Xipil, die junge Frau, ist erwachsen, als sie den Tiergöttern begegnet. Diese können sprechen, sind unglaublich alt, nicht unsterblich. Im Tross der jeweiligen Götter leben die jeweiligen Gefolgstiere. Der BÄRENKÖNIG hat eine kleine Rotte Bären bei sich. Es mag hier auch japanische Einflüsse geben. Anime-Fans könnten hierbei an Prinzessin Mononoke denken. Die Tiergötter sind hier nicht nur größer als ihre Gefolgschaft, sie zeichnen sich auch durch leicht veränderte Körpereigenschaften aus, wie etwa der weiße Fuchsgott mit drei Schwänzen.

Hass zwischen Göttern und Menschen definiert das Verhältnis zwischen den Spezies. Als Xipil von ihrem Stamm getrennt wird, erkennt sie aus der Entfernung erst den wahren Charakter der Menschen. Der Mensch breitet sich aus und versucht der sich wehrenden Natur mit Menschenopfern Herr zu werden. Die Kaimangöttin bringt ihre Wut über die Menschen auf den Punkt und sie hat nur einen Wunsch. Aber leider kann sie ihn nicht erfüllen. Und so gibt es einmal mehr eine unheilige Allianz. MOBIDIC geizt in ihrer Erzählung nicht mit Hoffnung, Liebe und Freundschaft. Doch Hass, Verzweiflung und Feindschaft füllen mindestens ebenso stark die andere Waagschale.

Zwar ist Xipil die menschliche Hauptfigur, aber der BÄRENKÖNIG ist nicht nur der Titelheld. Mit weißem dichten Fell, riesig, freundlich, weise, stark und kuschelig ist er der lebendig gewordene Teddybär. Für Xipil wird er nicht nur zum tröstenden Freund, sondern gar zum Ehemann. Automatisch verknüpft man als Leser mit den Tieren bestimmte Charaktereigenschaften, die sich durch Äußerlichkeiten ableiten lassen, aber genauso von Erinnerungen an diverse Fabeln. MOBIDIC stützt diese Assoziationen, indem sie einige Merkmale besonders herausstellt (auch körperlich). Auffallend ist, dass zu keiner Zeit eine tierische Figur unsympathisch wirkt, selbst die Kaimangöttin nicht, obwohl sie die Trägerin von List und Heimtücke ist.

Eine sehr eindrücklich erzählte, frei erfundene Legende der jungen Comic-Künstlerin MOBIDIC. Außerordentlich schön gestaltet, in sehr eigenem Stil. Die Figuren laden zum Mitfühlen ein. Rundum gelungen. Für Freunde von indianischen Sagen und Märchen, aber auch solche, die sich asiatischen Mythen zugeneigt fühlen. Sehr gut. 🙂

BÄRENKÖNIG: Bei Amazon bestellen

Mittwoch, 16. März 2016

Jetzt wird geheiratet! Auf zum Honeymoon mit einem Cibopathen. Tony Chu hat es geschafft. Eine Heirat mit Aemilia will eh organisiert sein, manchmal auch im Schnelldurchlauf, aber bisher war Chu immer sehr beschäftigt. Und jetzt hat es endlich geklappt! In Las Vegas kommt jeder unter die Haube. Jeder? Ja, wirklich jeder. Diese Erfahrung muss auch Tonys Kollege und guter Freund Colby machen, der nicht nur die neue Erfahrung einer Ehe macht, sondern auch gleichzeitig feststellt, wie es ist, wenn man in eine ziemlich umfangreiche Familie einheiratet. Eigentlich könnte alles einmal schön und rund laufen, gingen die Verbrechen nicht weiter und würde der nächste Fall nicht schon warten …

Jetzt wird geheiratet! Auf zum Honeymoon mit einem Cibopathen. Tony Chu hat es geschafft. Eine Heirat mit Aemilia will eh organisiert sein, manchmal auch im Schnelldurchlauf, aber bisher war Chu immer sehr beschäftigt. Und jetzt hat es endlich geklappt! In Las Vegas kommt jeder unter die Haube. Jeder? Ja, wirklich jeder. Diese Erfahrung muss auch Tonys Kollege und guter Freund Colby machen, der nicht nur die neue Erfahrung einer Ehe macht, sondern auch gleichzeitig feststellt, wie es ist, wenn man in eine ziemlich umfangreiche Familie einheiratet. Eigentlich könnte alles einmal schön und rund laufen, gingen die Verbrechen nicht weiter und würde der nächste Fall nicht schon warten …

Die menschlichen Akteure haben natürlich Unterstützung, wie der CHEW-Fan weiß. POJO, der Kampfhahn, kann noch viel mehr. Er ist dank der beiden Comic-Künstler John Layman und Rob Guillory überall dort zur Stelle, wo ansonsten jede Hoffnung verloren ist. Prinzipiell ist POJO der ultimative Superheld. Er spricht nicht, sondern handelt nur. Nach getaner Arbeit bricht er gleich wieder auf. Dank braucht er nicht, will er auch nicht. Werden für ihn irgendwelche Feiern ausgerichtet, übernimmt ein Doppelgänger an seiner Stelle. POJO ist nicht nur auf der guten alten Mutter Erde unterwegs, es verschlägt ihn ebenso in Paralleluniversen, wo er seinen Job macht. POJO ist unermüdlich.

Weil POJO im Laufe der Zeit in der Reihe CHEW so viele Fans sammelte, ist sein Anteil an der Geschichte in der 9. Folge, Brust oder Keule, deutlich erhöht worden. Darüber hinaus ist ein ganzes Kapitel ihm und seiner Arbeit gewidmet. Darüber verblassen die Leistungen der menschlichen Helden ein wenig. John Layman hat für POJO ein Szenario geschrieben, das wie geschaffen für den cartoony, anarchistischen, etwas wirren Zeichenstil von Rob Guillory ist. Oder hätte sich jemand da draußen eine Kampfszene zwischen einem Hahn und einem Dinosaurier auch nur ansatzweise vorstellen können?

Noch kurz zu POJO: Die Idee hat mehrere Comic-Künstler zu weiteren Arbeiten inspiriert, so dass der CHEW-Fan in zehn stilistisch sehr unterschiedlichen Galeriebildern erfahren darf, wie inspirierend die Idee eines kybernetisch verstärkten Kampfhahnes sein kann. Aber der kultivierte Wahnsinn funktioniert auch ohne POJO. Tony Chus Unterwassereinsatz in einem streng geheimen Labor mag den Leser darüber nachdenken lassen, ob es vielleicht eine verwandtschaftliche Verbindung zu den Pythons gibt oder Charles Addams. Spaß und Blut gehen hier stark Hand in Hand, so dass sich dunkelster Humor im Sinne eines Braindead wiederfindet.

Es wird ernst. Nicht nur bei den erwähnten Hochzeiten. Ein alter Feind, der sich selbst als Vampir bezeichnet, meldet sich auf der Bühne zurück und veranstaltet ein Gemetzel. Hier überschreiten John Laymon und Rob Guillory eindeutig die Schwelle zu purem Horror. Diese Grenze war häufig fließender, hier im 9. Band sind Spaß und Spannung viel strikter voneinander getrennt. Die jeweilige Wirkung ist dadurch umso größer. Mit einem ungeheuerlichen Cliffhanger endet dieses Abenteuer. Der Leser bleibt über diese Wendung versunken etwas ratlos zurück. Ich bin gespannt, wie hier eine Auflösung von Layman und Guillory abgeliefert werden wird.

Für hartgesottene Fans der Serie, keinesfalls für Seiteneinsteiger. Wer bisher am Ball geblieben ist, wird sein blaues Wunder erleben und ganz bestimmt klasse unterhalten werden, denn Layman erzählt mit einer geradezu explodierenden Fantasie. Für alle anderen gilt: Von vorne weg einsteigen und ganz schnell den Anschluss suchen. 🙂

CHEW, Bulle mit Biss 9, Brust oder Keule: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 16. Februar 2016

Die einst Mächtigen haben den Kampf verloren. Nun geht es an die Bestrafungen. Im besten Fall ist es mit einer Erniedrigung getan. Manchen bleibt die Wahl. Wer nicht gedemütigt werden will, darf auch die Enthauptung wählen. Keiner ist bereit, so weit zu gehen. Auch der Bruder der neuen Herrscherin Blanche nicht, die mit ihrer Stellung an Lieblichkeit eingebüßt hat. Das Tagesgeschäft lässt keine Zeit mehr für die Liebe. Der Blick auf das Geschehen, von oben herab, hat die junge Frau ernüchtert. Mehr noch. Sie ist gelangweilt. Etwas fehlt, nur was es ist, das weiß sie nicht. Noch nicht.

Die einst Mächtigen haben den Kampf verloren. Nun geht es an die Bestrafungen. Im besten Fall ist es mit einer Erniedrigung getan. Manchen bleibt die Wahl. Wer nicht gedemütigt werden will, darf auch die Enthauptung wählen. Keiner ist bereit, so weit zu gehen. Auch der Bruder der neuen Herrscherin Blanche nicht, die mit ihrer Stellung an Lieblichkeit eingebüßt hat. Das Tagesgeschäft lässt keine Zeit mehr für die Liebe. Der Blick auf das Geschehen, von oben herab, hat die junge Frau ernüchtert. Mehr noch. Sie ist gelangweilt. Etwas fehlt, nur was es ist, das weiß sie nicht. Noch nicht.

Manchmal ändern sich die Seiten und auch die Liebe kann die Veränderung nicht aufhalten. Das Märchen von Jean Dufaux und Jose Luis Munuera geht in die vierte und letzte Runde. Das kleine Reich hat sich sehr gewandelt, die Machtverhältnisse sind dauerhaft verschoben, doch das Glück hat entgegen des Sieges der vermeintlich Guten trotzdem nicht Einzug gehalten. Blanche, die für den Sieg über Leichen gehen musste, so auch über jene ihrer Mutter, hat ihren Bruder verdrängt und wäre nicht einmal böse darüber, wenn dieser unberechenbare Kerl auch das Zeitliche segnen würde. Dabei waren die Konstellationen vor gar nicht allzu langer Zeit ganz anders. Bei genauer Betrachtung hätte Blanche den Machtkampf verlieren müssen. Aber sie hatte mächtigen Beistand.

Maldoror kam geradewegs aus der Unterwelt, verliebte sich in Blanche und damit ging für ihn, für alle beide der Schlamassel überhaupt erst los. Jean Dufaux macht angesichts der aufkeimenden Schwierigkeiten in den ersten drei Bänden deutlich, dass für das Böse die Liebe nicht vorgesehen ist. Falls es dennoch dazu kommt, bewirkt diese größte aller Mächte eine Umkehr. Schleichend nehmen Blanche und Maldoror die Position des jeweils anderen ein. Gut und Böse tauschen die Plätze.

Jean Dufaux hat in diesem letzten Teil des Dramas alle Figuren in Stellung gebracht und jedwede Figur muss ihre Funktion der Tragödie erfüllen. Es ist ihre Bestimmung. Wer auch nur ein einziges dramatisches Stück von William Shakespeare auf der Bühne gesehen oder gelesen hat, wird die klassischen Parallelen sofort erkennen. Gleichzeitig ist es schön zu lesen, wie Jean Dufaux mit den Sympathien des Lesers spielt und dieses mehr und mehr verschiebt. Aus einer Untotenarmee werden verzweifelte, bemitleidenswerte Wesen, die nichts anderes als ein Zuhause suchen. Die Frommen stehen dem mit aller Grausamkeit und Gewalt entgegen. Versprechen werden nicht eingelöst und ein dummer Zufall, den teils das Schicksal zu verschulden hat, führt zur lustigsten und bemerkenswertesten Wandlung.

Bei allem Drama, auch der Traurigkeit, vergisst Jean Dufaux den Humor nicht. Ansonsten wäre der vierte Teil zu schwermütig und auch die Listen und spannenden Intrigen hätten es schwer, den Leser nicht allzu sehr zu deprimieren. Hier weicht Jean Dufaux sehr gut von klassischen Rahmenbedingungen ab. Horibili, der kleine Parfümeur, von Zeichner Jose Luis Munuera wie der kleine Bruder von Obelix dargestellt, von ähnlicher Statur, mit Schnauzbart und Knubbelnase, und die kleine Schwester von Madoror sind die Garanten für die lustigen Spitzen in dieser Geschichte. Das nimmt groteske Züge an. Besonders im Fall des bösen Mädchens Aldora mag sich der Leser an Humor der Monty Pythons erinnert fühlen.

Aber ZAUBER hätte nicht über vier Bände hinweg seine Kraft behalten, wäre nicht extra für dieses Märchen ein Comic-Künstler am Start, der Figuren modern interpretieren kann und diese perfekt in ein mittelalterliches Setting einbaut. Jose Luis Munuera orientiert sich an unterschiedlichsten Motiven der bildenden Kunst, der Popkultur, moderner Karikatur. Die daraus entstehende Mixtur hat einen intensiven Reiz. Eine Untotenarmee könnte geradewegs aus Taran und der Zauberkessel entsprungen sein. Maldoror und Blanche verbindet ein klassisches Äußeres, wie es in ausgefeilterer Form an der Decke der Sixtinischen Kapelle zu finden ist. Die Ähnlichkeit eines Horobili wurde bereits angesprochen. Und die Konterfeis diverser Intriganten könnten aus dem Portfolio eines politischen Karikaturisten stammen.

Das mittelalterliche Ambiente, weiterhin sehr schön gezeichnet von Munuera, gewinnt im letzten Schritt durch die tolle Arbeit von Kolorist Sedyas, der mit dem Blick eines filmischen Beleuchters zu Werke geht. In einem Vorwort lobt Dufaux den Zeichner Munuera auf seine Art ausdrücklich und betont er würde sogleich wieder mit dem Künstler arbeiten. Einen Abschnitt zur wunderbaren Arbeit des Koloristen hätte er hinzu setzen dürfen.

Ein märchenhafter, klassischer, verträumter, traurigkomischer, spannender Abschluss einer vierteiligen Ausnahmesaga. Wenn Dufaux behauptet, er würde sofort wieder mit Munuera zusammenarbeiten, dann lässt sich aus Comic-Fan-Sicht nur sagen: Ja, bitte, worauf wartet ihr denn? Los! Macht! 🙂

ZAUBER, BAND 4: Bei Amazon bestellen

Mittwoch, 13. Januar 2016

Wie starb der Mann auf dem Seziertisch? Tante Johnny hat eine Spur, als sie den Rachen des Toten untersucht. Sie teilt ihre Gedanken mit Rachel, die zusammen mit Zoe im Obduktionsraum zu Besuch kommt. Die Schlussfolgerungen werfen ein paar schlimme Ahnungen voraus. Sollten sie sich bewahrheiten, dann ist diese Leiche kein einmaliges Ereignis. Entweder ist er der Anfang einer Mordserie oder ist längst ein Glied in einer Kette von Untaten. Beides klingt nicht ermutigend für die erwachsenen Frauen im Raum. Zoe hingegen hat nichts besseres zu tun, als mit der Naht des Y-Schnitts an der Leiche zu spielen …

Wie starb der Mann auf dem Seziertisch? Tante Johnny hat eine Spur, als sie den Rachen des Toten untersucht. Sie teilt ihre Gedanken mit Rachel, die zusammen mit Zoe im Obduktionsraum zu Besuch kommt. Die Schlussfolgerungen werfen ein paar schlimme Ahnungen voraus. Sollten sie sich bewahrheiten, dann ist diese Leiche kein einmaliges Ereignis. Entweder ist er der Anfang einer Mordserie oder ist längst ein Glied in einer Kette von Untaten. Beides klingt nicht ermutigend für die erwachsenen Frauen im Raum. Zoe hingegen hat nichts besseres zu tun, als mit der Naht des Y-Schnitts an der Leiche zu spielen …

Böse. Böser. Zoe. Zehn Jahre alt und sehr, sehr böse. Das ist Zoe. Dieses Killermädchen, mit der uralten Seele und dem nicht minder alten Mordmesser, überrascht stets aufs Neue durch seine Kaltblütigkeit. Terry Moore hatte die kleine kaltblütige Killerin in den Mittelpunkt einer witzigen Marketingkampagne rund um RACHEL RISING gestellt. Ein paar schöne Ergebnisse dieser Idee finden sich im Anhang des Comics. Moment! Ein Killermädchen?! Wer die Reihe bislang nicht verfolgt hat, wird vielleicht etwas verwundert sein. Wer es tat, wird ein paar Antworten erhalten.

Zoe ist ein Kind, das bereits seit Jahrzehnten um keinen Tag gealtert ist. Es legt, nicht nur wegen seiner Straftaten, die eine beträchtlich lange Liste bilden, Wert auf Diskretion und will nicht wiedererkannt werden. In Manson, einer amerikanischen Kleinstadt, kann der Tod an jeder Ecke lauern, denn Zoe ist nicht die einzige, die hier ihr Unwesen treibt. Die titelgebende Rachel hat selbst ein beileibe nicht unwichtiges Problem. Sie möchte endliche ihre Mörder finden. RACHEL RISING heißt es nicht umsonst, weil mit der Rückkehr einiger Verstorbener alles anfing. Inzwischen hat sich das Drama immer mehr hochgeschaukelt. Aber ein paar Geheimnisse werden gelüftet, einige bleiben noch im Dunkeln.

Die Geschichte eines Messers kann, wenn das Messer ein gewisses Eigenleben besitzt, für seinen Benutzer unerträglich sein. Autor und Zeichner Terry Moore gelingen viele eindringliche Momente, auch solche, die längerfristig in Erinnerung bleiben. Zu letzteren dürfte die Geschichte des Messers von Zoe gehören. Der Weg seiner Träger über die Jahrtausende wird in einem ganzseitigen Bild enthüllt. Mehr soll nicht verraten werden von dieser feinen Collage, die einen gruselig guten Querschnitt der Klingenentwicklung bildet, gleichzeitig aber genügend Raum lässt für weitere Ausschnitte. Prinzipiell könnte Terry Moore daraus eine ganz eigene Serie, ein Spin-off, entwickeln.

Sammelt Louis wirklich Köpfe? Kann eine Leiche weinen? Wer hat Rachel getötet? Und welches Heilmittel schafft es auf so wunderbare Weise, die irrsinnigsten Verletzungen über Nacht zu heilen? Oder sollte man jede Tasse Kaffee unbedingt leeren? Terry Moore erzählt mitunter mit jener bizarren Atmosphäre, die auch ein David Lynch für sein Twin Peaks verwendet hat. Kleine Ausrutscher zweigen kurz von der eigentlichen Handlung ab, eine winzige Szene, manchmal ohne Worte und schon hat der Leser ein Gefühl für die weitere Handlung. Amüsiert, irritiert, schockiert, ins Herz getroffen.

Ein fünfter Teil der Reihe, der mit blutigem schwarzen Humor und mit einer ebenso großen Portion Traurigkeit einiger Charaktere daher kommt. Die Entwicklung von Rachel und Zoe weiß sehr zu gefallen. Die eine versucht den inneren Riss in ihrer Seele zu kitten, die andere will wenigstens eine Sache, obwohl rein egoistisch bedingt, in Ordnung bringen. Wie schon in STRANGERS IN PARADISE versteht es Terry Moore seinen Charakteren sehr nahe zu kommen. Man beachte nur die kleinen feinen Szenen mit und zwischen Tante Johnny und Earl. Große Klasse! 🙂

RACHEL RISING 5, Engel der Nacht: Bei Amazon bestellen

Oder bei Schreiber und Leser.

Sonntag, 20. Dezember 2015

Alamo! Ein Fort in Texas wird am 6. März 1836 zur traurigen Legende. Ein fürchterlich geringe Anzahl texanischer Verteidiger unterliegt im dritten Ansturm der Armee des mexikanischen Generals Santa Anna. Als sich das Gemetzel seinem Ende nähert, erfüllt Davy Crockett eine letzte, vielleicht die wichtigste Aufgabe dieses Tages. Viele Jahre später sind die Auseinandersetzungen mit Mexiko viel unwichtiger geworden und die Schlacht um Fort Alamo nur noch eine Legende. Die Vereinigten Staaten haben ihren Bürgerkrieg vorerst beendet, aber die Bedrohungen sind alles andere als vergangen, sondern haben sich nur verschoben.

Alamo! Ein Fort in Texas wird am 6. März 1836 zur traurigen Legende. Ein fürchterlich geringe Anzahl texanischer Verteidiger unterliegt im dritten Ansturm der Armee des mexikanischen Generals Santa Anna. Als sich das Gemetzel seinem Ende nähert, erfüllt Davy Crockett eine letzte, vielleicht die wichtigste Aufgabe dieses Tages. Viele Jahre später sind die Auseinandersetzungen mit Mexiko viel unwichtiger geworden und die Schlacht um Fort Alamo nur noch eine Legende. Die Vereinigten Staaten haben ihren Bürgerkrieg vorerst beendet, aber die Bedrohungen sind alles andere als vergangen, sondern haben sich nur verschoben.

Das Monster aus der schwarzen Lagune ist da! Oder erinnert sich noch jemand an den B-Movie-Klassiker Insel der neuen Monster? Das Unheil in amphibischer Form, halb fischig, halb menschlich hat SciFi-Autoren schon häufiger zu Ideen beflügelt. Fred Duval greift diese Idee im 12. Band der Reihe HAUTEVILLE HOUSE nun intensiver auf. Intelligenter sind diese Wesen, die den Weg an Land nicht scheuen und es verstehen, sich unter ihre Feinde, die Menschen zu mischen. Ihr Auftreten sorgt innerhalb der Handlung für gehörige Überraschungen. Ihre Absichten werden verschleiert, ihre Bündnisse sind unerklärlich. Neben der erwähnten schwarzen Lagune (es gibt einen eindeutigen optischen Hinweis auf die Vorlage) schien es mir, als Habe Fred Duval auch einmal einen Blick in Der Schwarm geworfen.

In der Unterwasserwelt … ist nicht alles so anders, wie es die Helden auf der Erdoberfläche annehmen könnten. Wenn sie denn von dieser ungewöhnlichen Örtlichkeit wüssten. Mehr soll nicht verraten werden, doch zusammen mit der Aussicht auf das Verschwinden von Davy Crockett fügt sich hier ein Mosaiksteinchen zum anderen und enthüllt noch lange nicht das ganze Bild. Und damit bleibt Fred Duval seiner Linie treu, weil in der Weise, wie er Fährten auslegt und Spannung schürt, hat er eine gnadenlose erzählerische Meisterschaft entwickelt. Wer den 12. Band schon erwartet hat, wird mir beipflichten.

Gnadenlos in allen Belangen: Mut zur fantastischen Erzählung ohne Grenzen. Das Schöne an Fred Duval ist der Umstand, dass er ohne jegliche Scheu Genres mischt, Einzelheiten beifügt, die man vielleicht hier und dort, aus Film und Roman, aus der Historie her kennt, höchstwahrscheinlich aber nicht in Beziehung zueinander bringen würde, da es auf den ersten Blick grotesk wirkt. Wer jedoch die Szenen sich ansieht (vergesst Lincoln, den Vampirjäger!), wird ganz schnell feststellen, wie beeindruckend gut diese Mixtur funktioniert. Das Titelbild gibt einen schönen Eindruck dieser Szenerie. Ein Trupp berittener Nordstaatler wird aus der Deckung heraus von einem unheimlichen amphibischen Wesen beobachtet. Und seltsamerweise trägt es, trotz seines wilden Aussehens, eine moderne Waffe bei sich. Und so viel sei verraten, es weiß sie zu benutzen.

Natürlich muss der Fan der Reihe nicht auf seine beiden Lieblingshelden von HAUTEVILLE HOUSE verzichten. Agent Gavroche und die nicht minder begabte Zelda sind auf der Suche nach Informationen, ehe sie bemerken, dass sie längst ins Fadenkreuz des unbekannten Feindes geraten sind. Basierend auf dem Storyboard von Christophe Quet arbeitet Zeichner Thierry Gioux mit seiner gewohnt leichten Skizzentechnik, starken Schatten und viel Feinarbeit in Sachen Steampunktechnik und Monster. Der 12. Band mit dem Untertitel Jacob’s Well geht so nahtlos weiter, wo das elfte Abenteuer endete. Abwechslungsreiche Schauplätze halten die Neugier des Lesers unangestrengt wach und gönnen dem Auge eine Menge.

Ja, das ist es doch! Mittlerweile lässt sich mit Fug und Recht sagen, dass Fred Duval so manchem Comic-Autor ein Vorbild sein kann. Sein Erzählreichtum ist wagemutig und versiert. Die Serie sei jedem ans Herz gelegt, der gerne dort weiterlesen möchte, wo ein Jules Verne und ein H.G. Wells aufhörten. 🙂

HAUTEVILLE HOUSE 12, JACOB’S WELL: Bei Amazon bestellen

Oder bei Finix Comics.

Mittwoch, 16. Dezember 2015

Eine weitere Episode aus der Reihe ASSASSIN’S CREED. Die Reise geht nach London, in eine seiner dunkelsten Phasen, an die Schwelle eines neuen Zeitalters. Jacob und Evie Frye treten gegen die Templer an und versuchen die Macht des Ordens durch unterschiedliche Aktionen und Vorgehensweisen zu erschüttern, wenn nicht gar zu brechen. Das Art-Book dieses neuen Spiels mit dem Zusatztitel SYNDICATE blättert ein London vor dem Leser auf, wie es übelsten Alpträumen entsprungen sein könnte, aber so einmal Realität gewesen ist.

Eine weitere Episode aus der Reihe ASSASSIN’S CREED. Die Reise geht nach London, in eine seiner dunkelsten Phasen, an die Schwelle eines neuen Zeitalters. Jacob und Evie Frye treten gegen die Templer an und versuchen die Macht des Ordens durch unterschiedliche Aktionen und Vorgehensweisen zu erschüttern, wenn nicht gar zu brechen. Das Art-Book dieses neuen Spiels mit dem Zusatztitel SYNDICATE blättert ein London vor dem Leser auf, wie es übelsten Alpträumen entsprungen sein könnte, aber so einmal Realität gewesen ist.

Ein virtueller Catwalk: Jacob und Evie Frye leben und agieren in einer Welt des Umbruchs. Die Klasse vergangener imperialer Jahrhunderte verblasst. Etwas Neues bahnt sich seinen Weg. Entsprechende Veränderungen und Entwürfe finden sich auch in der Kleidung der beiden Attentäter. Dem Zeitalter entsprechend treten Jacob und Evie in einer Art pompöser Zweckmäßigkeit auf. Hellgrau, dunkelgrau, rot in der Tönung getrockneten Blutes und Spitzformen wie auch feinster silberne Accessoires sind wiederkehrende Elemente in diesen modischen Designs. Unter der klassischen Kapuze bleibt das Gesicht verborgen, während so manches Outfit auch auf dem roten Teppich im Blitzlichtgewitter der Journaille funktionieren würden.

Doch Tarnung ist am Ende alles. Und deshalb muss die Figur vor der Kulisse des viktorianischen London im Jahre 1868 aufgehen. Lassen wir einmal das überaus beeindruckende Arsenal an Waffen und Hilfsmitteln beiseite, die dem Leser wunderbar wie in einem Versteigerungskatalog der großen Auktionshäuser präsentiert werden. Dieses LONDON ist ein Moloch, ein Krake, ein majestätisches Rennpferd, ein mit Dampf pfeifendes Ungetüm. Es unterteilt sich in Bezirke, Details, von denen jedes einen eigenen Mikrokosmos darstellt, der jeweils derart erforscht und ausgearbeitet wurde, so dass sich eine lebende Kulisse ergibt. Diese reißt den Leser bereits mit ihrer gemäldeartigen Theatralik mit. Jedes Bild hat schon eine Geschichte.

LONDON: Deine magischen Orte. In der alltäglichen Betrachtung mögen die Stadtteile Londons, einzelne Flecken auf der Stadtkarte und in der Silhouette keine besondere Ausstrahlung verströmen. In der historischen Betrachtung, mit einem Licht, das dem eines gelungenen Kinofilms entliehen sein könnte, ändert sich das gewaltig. Ob Westminster, Trafalgar Square, Covent Garden, Big Ben, Southwark, hier entstehen verwunschene Plätze. Opulent breiten sich die Bilder auf ausklappbaren Seiten aus und faszinieren mit ihren Einzelheiten. Bestes Beispiel ist das Bild, das den Markt zeigt und das Resultat einer Bluttat. Eine Leiche liegt auf zum Verkauf stehenden Fischen. Der Mörder wendet sich ungerührt ab und wischt die Klinger seines Messers ab.

Es ist nicht nur die Inszenierung des Bildes in Perspektive, Licht und Schatten und Farben. Es sind die Menschen, die den Mörder beobachten, der seltsam unbeteiligt und wenig bedrohlich wirkt. Die Reaktion der Marktfrauen ist aussagekräftig. Die Gesichter sprechen Bände und hier wäre schon der perfekte Einstieg in eine Geschichte. Wie Art Director Thierry Dansereau herausstellt, ist die Leistung eines globalen Teams an der Arbeit zu SYNDICATE zu würdigen. Im Vergleich zur Covent-Garden-Szene fällt ein Blick auf eine dunkle Gasse auf, in der sich der Assassin gerade an einer Fassade auf und davon macht. Neben der fein ausgestalteten Kulisse sind es gerade jeder einzelne Mensch, der dieser Szene seine Aufmerksamkeit schenkt und diese letztlich ein Stück komplettiert. Die Aufmachung vieler Grafiken in diesem Begleitband zum Spiel kann sich an alten Meistern messen und wurde sicherlich davon inspiriert.

Wie wichtig die Menschen als Nebenfiguren in SYNDICATE (wie immer eigentlich) sind, darf in einer ganzen Strecke von Kapiteln begutachtet werden. So lebt ASSASSIN’S CREED: SYNDICATE nicht nur vom einfachen Bürger auf den Straßen, den vielen ausgefüllten Funktionen vom Polizisten bis zum Gauner, es geben sich auch historische Persönlichkeiten die Ehre. Mit der Zeitanomalie: Erster Weltkrieg erscheint Winston Churchill auf der politischen Bühne und als imposante Nebenfigur im Spiel. Die Übergangsphase der Industrialisierung wird ad acta gelegt, die Auswirkungen dominieren kriegerisch den Luftraum über London und erzeugen größere Weite und Höhe, wenn Doppeldecker und Zeppeline plötzlich die Welt vom Boden in die Zukunft reißen. Ein Zitat nennt diesen Zeitabschnitt einen interessanten Spielplatz, aber gleichzeitig untermauert gerade dieses Szenario die Absicht der Macher des Spiels, Zeitgeschichte zu lehren. Ein häufiger Ansatz, der hier wirklich passt.

Alles bedacht. Dem Zeitsprung gegenüber stehen in den Konzeptzeichnungen die archaischen Kämpfe in den improvisierten Arenen Londons. Bewegungsabläufe, die den Faltenwurf der Kleidung verdeutlichen, gehören ebenso zu den breit angelegten Grundlagen wie eine Sammlung der Bewohner Londons, verschiedener Fahrzeuge wie Schiffe und Lokomotiven bis hinunter zur Backsteinarchitektur der Arbeitersiedlungen. Umfangreicher kann eine Konzeption nicht mehr ausfallen und es zeigt, wie Spieleindustrie und Filmemacher inzwischen Kopf an Kopf, Hand in Hand zu arbeiten verstehen.

Ein Blick hinter die Kulissen der Gestaltung eines erfolgreichen Actionreißers, ASSASSIN’S CREED: SYNDICATE, der ein Fest für jeden Freund historischer Bilder ist, für Freunde der Spielereihe, die eintauchen möchten sowieso. Wer wissen will, wo die Sorte Künstler abgeblieben ist, deren Gemälde früher Einzug in die Museen hielten: hier sind ihre Werke zu finden. Das ist Kunsthandwerk und Perfektion. Toll! 🙂

THE ART OF ASSASSIN’S CREED SYNDICATE: Bei Amazon bestellen

Montag, 31. August 2015

Sie folgen dem Erkundungstrupp langsam. Die Männer zu Pferd machen sich keine Sorgen. So lange sie schnell als die Untoten sind, besteht nur eine geringe Gefahr. Aber niemand hätte damit gerechnet, dass Zombies inzwischen in der Lage sind, den Menschen Fallen zu stellen und Stichwaffen zu benutzen. Als die Falle zuschnappt, ist die Überraschung groß und kurz sieht es so aus, als würde niemand die furchtbare Attacke überleben. Paul Monroe wehrt sich mit der Kraft und der Behändigkeit des Verzweifelten. Es gelingt ihm sogar, einen der Angreifer gefangen zu nehmen.

Sie folgen dem Erkundungstrupp langsam. Die Männer zu Pferd machen sich keine Sorgen. So lange sie schnell als die Untoten sind, besteht nur eine geringe Gefahr. Aber niemand hätte damit gerechnet, dass Zombies inzwischen in der Lage sind, den Menschen Fallen zu stellen und Stichwaffen zu benutzen. Als die Falle zuschnappt, ist die Überraschung groß und kurz sieht es so aus, als würde niemand die furchtbare Attacke überleben. Paul Monroe wehrt sich mit der Kraft und der Behändigkeit des Verzweifelten. Es gelingt ihm sogar, einen der Angreifer gefangen zu nehmen.

Wenn eine Zivilisation stirbt, die Bedingungen für sie nahezu unmöglich geworden sind, sollte dann auf Biegen und Brechen versucht werden, sie neu aufzubauen? Oder gibt es am Ende einen Neuanfang auf einem völlig anderen Weg? Mit dieser Frage beschäftigt sich Robert Kirkman zu einem großen Teil im 23. Band der Reihe THE WALKING DEAD mit dem Untertitel Dem Flüstern folgt der Schrei. Während sich die Gesellschaft um den ehemaligen Polizisten Rick Grimes an der alten Ordnung orientiert, sogar expandiert, weil man gelernt hat, wie der allgegenwärtigen Bedrohung durch die Untoten zu begegnen ist, haben sich andere, solche, die sich nicht hinter einer Umzäunung verschanzen, gelernt, wie es ist, da draußen dauerhaft und in Koexistenz mit den Zombies zu überleben.

Aber die Gefahren werden durch Organisation nicht geringer, nur fassbarer. Und die Gefahren kommen nicht nur von außen. Wer die bisherige Arbeit von Robert Kirkman verfolgt hat, weiß, dass es der Autor wie andere seiner Zunft (Stephen King ist hierfür ebenfalls ein gutes Beispiel) gerne erst einmal an einzelnen Stellen schwelen und brodeln lässt, bevor der Ausbruch mit einem Knall erfolgt. Carl Grimes, Ricks Sohn, hat in der Wildnis seine Vorstellung von Gerechtigkeit gelernt. Es Faustrecht zu nennen, wäre noch untertrieben. In die Atmosphäre des Wilden Westens gesellt sich eine gehörige Portion Eine Mann sieht rot. Es handelt sich um eine Sequenz, bei der man als Leser hin und her gerissen wird, auf wessen Seite man hier stehen soll.

Zumal die Bedrohung innerorts noch von einer anderen Seite ausgeht. deren Unzufriedenheit sich bald zu einer Attacke aus dem Hinterhalt verdichtet. Diese gerät vor der großen Bedrohung fast ins Hintertreffen. Die nahende Gefahr ist hier auf jeder Seite fühlbar, nachdem der 22. Band eine Einleitung zu diesem vorläufigen Gipfel im Handlungsstrang geführt hat. Sie zeigt sich in konkreten Überfällen und Morden. Sie zeigt sich im merkwürdigen Verhalten der Besucherin Lydia, die ganz anders aufgewachsen ist als Carl, der Gefallen an ihr entwickelt. Sie zeigt sich in der Feigheit eines machtgierigen Gesellen, der bereit ist über sein Maulheldentum hinauszuwachsen und einen Mord zu begehen.

Und Rick Grimes? Der wird im Augenblick nicht benötigt und hat auch gar keinen Auftritt. Rick ist zu einer lebenden Legende geworden, einem Vorbild aus der Ferne, der sich seinen Halbruhestand verdient zu haben scheint. An seine Stelle ist (vorübergehend) Maggie getreten, die mit einem Nachzügler des langen Handlungsstrangs, Jesus (Spitzname von Paul Monroe), die Verantwortung über eine Siedlung übernommen hat. Erste Handelsrouten sind so entstanden, ein weiterer Beleg für den betriebenen Wiederaufbau. Wie schwierig der Spagat zwischen privaten Belangen und einer Führung einer Gemeinschaft ist, lernt sie, ähnlich wie Rick einst, schmerzlich kennen. Als Leser befürchtet man kurzzeitig, Robert Kirkman habe sich erneut vorgenommen, sich von einem weiteren Standardmitglied der Serie zu verabschieden und es sich doch noch im letzten Augenblick anders überlegt.

In gewohnter grafischen Qualität von Charlie Adlard (mit einem schönen Interview zum Schluss) getragen, erzählt Robert Kirkman in eine völlig neue Richtung. Die Wanderschaft ist endgültig beendet. Jetzt gilt es, das einmal Zementierte in einer großen Gemeinschaft gegen eine neue Kultur zu verteidigen. Gleichzeitig werden spannende Weichen für kommende Entwicklungen gestellt. Sehr gut. 🙂

THE WALKING DEAD 23, Dem Flüstern folgt der Schrei: Bei Amazon bestellen

Freitag, 17. Juli 2015

Macht muss nicht gleich erkennbar sein. Manchmal versteckt sie sich. Oder wird verkleinert. Geschliffen. Manchmal wird aus einem bereits gefährlich aussehenden Schwert ein Buttermesser. Manchmal ist ein kleines Mädchen keines, sondern ein sehr alter Geist. Und manchmal kann so ein Mädchen mit einem Buttermesser furchtbare Sachen anstellen. Ihr Selbstbewusstsein ist durch ihre brutalen Übergriffe enorm gewachsen, dennoch wird auch sie nicht nur durch einen Schneesturm überrascht, vielmehr tragen noch zwei junge Frauen dazu bei, die ebenfalls nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt.

Macht muss nicht gleich erkennbar sein. Manchmal versteckt sie sich. Oder wird verkleinert. Geschliffen. Manchmal wird aus einem bereits gefährlich aussehenden Schwert ein Buttermesser. Manchmal ist ein kleines Mädchen keines, sondern ein sehr alter Geist. Und manchmal kann so ein Mädchen mit einem Buttermesser furchtbare Sachen anstellen. Ihr Selbstbewusstsein ist durch ihre brutalen Übergriffe enorm gewachsen, dennoch wird auch sie nicht nur durch einen Schneesturm überrascht, vielmehr tragen noch zwei junge Frauen dazu bei, die ebenfalls nicht das sind, was sie zu sein scheinen. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt.

Historie war gestern. Ich bin heute. Das ist Serienkillerlogik. Wen kümmern heute noch aus düsterer Sicht die mörderischen Großtaten eines Jack the Ripper? Zoe Mann, das für das ungeübte Auge kleine Mädchen, hat sich mit ihrer Liste von Toten längst über ihren Urgroßvater erhoben. Ihre Eigenart, sich allem zu verweigern, das ihr gegen den Strich geht, beschwört Konfrontationen herauf, die für den Leser nicht vorhersehbar waren. Wenn ein kleines Mädchen mit einem teuflischen Buttermesser sich mit Kreaturen anlegt, die viel mächtiger als sie sind, kann alles passieren.

Und genau das geschieht auch. Terry Moore, Autor und Zeichner in Personalunion, geht hier mit seiner Serie RACHEL RISING in die vierte Runde und enthüllt noch ein wenig mehr aus der gruseligen Vergangenheit der alten Ortschaft Manson. Terry Moore katapultiert auf ungewöhnliche Weise zwei Charaktere aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Der Junge James und das Mädchen Bryn Erin haben ihre ganz eigenen Erfahrungen mit Lilith gemacht. Doch mit diesem Resultat hat keiner der beiden gerechnet, am allerwenigsten James, der sich nach seinem männlichen Tod in einem Frauenkörper wiederfindet.

Mystery mischt sich hier mit kuriosen Momenten, mit schwarzem Humor untersetzt, der insbesondere dann zündet, wenn der Leser, wie im Fall von Dr. Siemen, mehr weiß, als all die anderen Figuren drumherum. Dieser Dr. Siemen ist ein gutes Beispiel für Verrücktheit und Normalität. Obwohl dem Wahnsinn anheim gefallen (wie, das soll hier nicht verraten werden), ist er schnell bereit, Hilfe zu leisten. Sicherlich auch aus eigenem Interesse heraus (das hängt mit besagtem Grund für den Wahnsinn zusammen), andererseits ist er nicht böse. Selbst Lilith scheint nicht böse zu sein. Das Böse zeigt sich bei Terry Moore hier am Rande. Mit dem Vater, der offensichtlich seine Tochter missbraucht hat. Mit dem Mann, der nur darauf wartet, einen Einbrecher in seiner Garage zu erschießen. Das große Böse ist diesmal, so scheint es, chancenlos.

Terry Moore, schwarzweiß grafisch auf Augenhöhe mit Kollegen wie Steve Dillon, mehr noch mit einem Altmeister wie John Romita (Sr.), schafft mit seiner Zeichentechnik eine unheimliche Atmosphäre, allein durch leichte Bildkomposition und Bildfolge. Das Titelbild, koloriert, spricht Bände. Ein kleines Mädchen, mit einem blutigen Messer in der Hand, halb versteckt hinter dem Rücken, lächelt den Betrachter an. Um es herum fallen tote schwarze Vögel vom Himmel.

Der Untergang der Welt im Kleinformat. Das Städtchen Manson geht stellvertretend für den Rest der Welt unter oder zumindest bis an den allzu oft beschworenen Abgrund. Schnee türmt sich wie ein Leichentuch immer höher, das Fortkommen wird immer beschwerlicher, die Welt stiller und mittendrin bemühen sich zwei alte Seelen um die Rettung einer Freundin, während die Toten ihre Pein hinausschreien. Terry Moore baut diese Stimmung langsam, stetig, mit viel Fingerspitzengefühl auf, bis hin zu einem Finale, in dem sich Grusel und Traurigkeit perfekt die Balance halten. Es gelingt ihm sogar, allein mit den Bildern den Blick zu bannen und das Lesen der Wörter für den Augenblick zu stoppen. Der Leser hält hier ebenso inne, wie es die Charaktere tun.

Eine sehr spannende vierte Episode, gleichzeitig findet ein Schnitt statt, der es Terry Moore ermöglicht, den Leser in der nächsten Folge zu überraschen, denn es macht ihm nichts aus, auch einmal wichtige Figuren aus der Handlung katapultieren. Terry Moore, ein toller Zeichner und erzählerisch so stark wie ein Stephen King, hat ein eindringliches Szenario geschaffen, das jedem Mystery-Fan gefallen sollte. Aber, wie bei modernen Serien üblich, die Kenntnis der Handlung von Beginn an ist gnadenlose Pflicht. 🙂

RACHEL RISING 4, Wintersterben: Bei Amazon bestellen

Oder bei Schreiber und Leser.

Freitag, 22. Mai 2015

Interdimensionaler Ausbruch aus dem Frauenknast. Nur die gefährlichsten Furien sind im Frauentrakt der White-Ward-Strafanstalt untergebracht. Es ist für die Wachmannschaft nicht leicht, diese wilden Verbrecherinnen unter Kontrolle zu halten. Dr. Ursula Weir, April Foley und die Bomb Queen nutzen ihre Chance die verlassen das Gefängnis auf illegalem Wege, nicht nur in die Freiheit, sondern gleich in eine andere Dimension, geradewegs zur Erde. Hier wäre das Eintreffen solcher Slasher-Monster ein riesiges Problem, würde nicht Cassie Hack enorme Erfahrungen mit derartigen Mördern aufweisen. Leider ist sie zur Zeit solo unterwegs, denn ihr Kumpel, ebenso jagderfahren, Vlad ist ans Bett gefesselt. Manche schaffen verzweifelte Situationen verzweifelte Maßnahmen und so sucht sich Cassie für den Übergang einen anderen Alliierten, einen alten Bekannten: Samhain.

Interdimensionaler Ausbruch aus dem Frauenknast. Nur die gefährlichsten Furien sind im Frauentrakt der White-Ward-Strafanstalt untergebracht. Es ist für die Wachmannschaft nicht leicht, diese wilden Verbrecherinnen unter Kontrolle zu halten. Dr. Ursula Weir, April Foley und die Bomb Queen nutzen ihre Chance die verlassen das Gefängnis auf illegalem Wege, nicht nur in die Freiheit, sondern gleich in eine andere Dimension, geradewegs zur Erde. Hier wäre das Eintreffen solcher Slasher-Monster ein riesiges Problem, würde nicht Cassie Hack enorme Erfahrungen mit derartigen Mördern aufweisen. Leider ist sie zur Zeit solo unterwegs, denn ihr Kumpel, ebenso jagderfahren, Vlad ist ans Bett gefesselt. Manche schaffen verzweifelte Situationen verzweifelte Maßnahmen und so sucht sich Cassie für den Übergang einen anderen Alliierten, einen alten Bekannten: Samhain.

Tim Seeley hat mit Cassie Hack die ultimative Slasher-Jägerin erschaffen. Slasher, ein Oberbegriff für Killer der übelsten Sorte, der mit der Erfolgsserie mörderischer B-Movies einhergeht, vereint so illustre Figuren wie Freddy Kruger, Chucky, Michael Myers oder Jason Vorhees unter seiner Kategorie. Tim Seeley setzte auf diesem Konzept auf und hat es seither noch um einige andere B-Movie-Varianten erweitert. Einerseits gibt es hier in den beiden vorliegenden Abenteuern besonders irre Vertreter der Slasher zu besichtigen, andererseits entführt Tim Seeley, Autor, in die kuriose Welt japanischer und amerikanischer Monsterfilme und karikiert ganz nebenbei Stilblüten wie Jurassic Park, King Kong oder die Schreckensinsel des Dr. Moreau.

Natürlich nimmt er sich in diesem Zusammenhang kaum der erwähnten Vorbilder an, vielmehr der merkwürdigen Nachfolger wie Der Koloss von Konga, diverse Sauriermetzeleien und vermischt das mit einem bösen Wissenschaftler, der gerade aus den Dinos eine irrwitzige Tour de Force hinlegt und mit Monsterjagd einen Angriff der Psychosaurier beschreibt. Gehirne ist das Zauberwort. Ähnlich, wie es Tim Burton mit seinen großkopferten Marsianern übertrieb, so setzt auch Tim Seeley seinen ausgefallenen Raptoren ein überquellendes Gehirn wie eine eklig rosafarbene Krone auf. Zum Ausgleich, denn die Gefährlichkeit dieser sehr speziellen Dinosaurier steht außer Frage, steht ein neuer Verbündeter auf dem Plan: Gorillakonda. Tim Seeley lässt es sich nicht nehmen hier gleichfalls zu übertreiben, indem er Gorilla und Anakonda zu etwas abstrus Riesigem kreuzt.

Man merkt es schon an den Beschreibungen. Tim Seeley erlegt sich ähnlich wie sein erwähnter Namensvetter keine Grenzen auf. Im Gegenteil: Tim Seeley braucht innerhalb des Mediums Comics keine Grenzen zu fürchten. Budgets sind nicht sprengbar, deshalb hat der B-Movie-Wahnsinn hier tolle Methode und zieht alle Register. Nicht nur der Gorillakonda ist ein Beispiel dafür. Die Figur der Dr. Ursula Weir überrascht noch viel mehr. Irgendwie fühlt man sich an eine Killervariante von Ben 10 erinnert, kann sich Frau Doktor doch ebenso auf Knopfdruck in mehrere alternative Wesenheiten verwandeln. Diese sind nur allesamt von Kopf bis Fuß auf Metzeln eingestellt. Leider ist die Dame mit den vielen Gesichtern allzu schnell Geschichte, weil ihre Ausdrucksformen noch gehörigen Platz für grafisch tolle Auftritte gelassen hätte.

David Leister kommt die Hauptaufgabe der Gestaltung während der beiden Horrorthriller zu. Leister ist dem Realismus mit leichter Verfremdung verpflichtet. Eine Spur Karikatur ist bei den Entwürfen der Slasher auch unabdingbar. Ob David Leister nun Sexbomben zeichnet, dabei kurz eine Hommage an Harley Quinn zu Papier bringt, eine deutlich gewalttätigere als das Original, oder ob er sich mit besagten Psychosauriern verlustiert, stets ist der Humor im Strich zu erkennen, der locker ausgeführt ist. Sein Kollege Emilio Laiso, der eine Episode der Monsterjagd übernimmt, zeichnet kraftvoller, etwas genauer, mit nicht weniger Spaß am Szenario. Hier stechen nicht nur die Psychosaurier heraus, auch Auszüge aus dem Intimleben von Cassie Hack (selten genug, dass sie Zeit dafür hat) gehören zu seinen zentralen Szenen. Eine dickerer Tuschestrich und ein etwas statuenhaftes Aussehen bekommen den Figuren sehr gut.

Ein weiterer praller Band der Reihe HACK/SLASH, immer noch ein Füllhorn an Ideen für alle Freunde des leichteren, nicht ganz so ernst gemeinten Horrors. In feiner grafischer Umsetzung, aber leider nur mit geringen Auftritten von VLAD, Cassies langjährigem Kameraden. Cassie Hack geht hoffentlich noch länger auf Slasher-Jagd. Tim Seeley scheinen die Einfälle nicht auszugehen. 🙂

HACK/SLASH 12, HEIRATEN, F#CKEN, TÖTEN: Bei Amazon bestellen

Rachel hat ihre besonderen Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Aber einfach nur lange zu schlafen, ist nun doch merkwürdig. Zwei Wochen lang. Die Träume sind verwirrend, das Aufwachen wird misstrauisch beäugt. Da macht doch tatsächlich jemand Rachels Füße nass! Zoe, die kleine Serienmörderin, ist sonst nicht so leicht zu erschrecken. Als sich Rachel unerwartet nach ihrem langen Schlaf regt, ihre unterbewussten Erlebnisse mit dem Mädchen teilt, reagiert das Mädchen sogar mit Verzweiflung, noch ein emotionaler Zustand, der Zoe relativ fremd ist. Der Traum von Rachel ist, nach kurzer Diskussion, eher eine Vision der Zukunft und keinesfalls eine wünschenswerte, nicht nur für Zoe, sondern für die ganze Welt.

Rachel hat ihre besonderen Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Aber einfach nur lange zu schlafen, ist nun doch merkwürdig. Zwei Wochen lang. Die Träume sind verwirrend, das Aufwachen wird misstrauisch beäugt. Da macht doch tatsächlich jemand Rachels Füße nass! Zoe, die kleine Serienmörderin, ist sonst nicht so leicht zu erschrecken. Als sich Rachel unerwartet nach ihrem langen Schlaf regt, ihre unterbewussten Erlebnisse mit dem Mädchen teilt, reagiert das Mädchen sogar mit Verzweiflung, noch ein emotionaler Zustand, der Zoe relativ fremd ist. Der Traum von Rachel ist, nach kurzer Diskussion, eher eine Vision der Zukunft und keinesfalls eine wünschenswerte, nicht nur für Zoe, sondern für die ganze Welt.