Freitag, 11. Juli 2008

Die Nacktheit der Frau hinter dem Fenster sieht verführerisch aus und weckt das Interesse des vorüberfliegenden Kriegers. Aber die Frau ist nicht allein, sondern hat bereits einen Mann, der wenig begeistert ist von dem Kerl, der heimlich durch fremde Fenster starrt. Der Krieger lässt sich davon nicht beeindrucken und hat bereits eine Lösung parat, um den unangenehmen Nebenbuhler loszuwerden. Kurze Zeit darauf ist der Krieger wieder unterwegs. Der Flug über die weite Ebene gestaltet sich zunächst einfach, doch was ist das? Die Ebene ist keine Ebene, wie sein entkräftetes Packtier am eigenen bedauernswerten Leib erfahren muss.

Die Nacktheit der Frau hinter dem Fenster sieht verführerisch aus und weckt das Interesse des vorüberfliegenden Kriegers. Aber die Frau ist nicht allein, sondern hat bereits einen Mann, der wenig begeistert ist von dem Kerl, der heimlich durch fremde Fenster starrt. Der Krieger lässt sich davon nicht beeindrucken und hat bereits eine Lösung parat, um den unangenehmen Nebenbuhler loszuwerden. Kurze Zeit darauf ist der Krieger wieder unterwegs. Der Flug über die weite Ebene gestaltet sich zunächst einfach, doch was ist das? Die Ebene ist keine Ebene, wie sein entkräftetes Packtier am eigenen bedauernswerten Leib erfahren muss.

Den folgenden Kampf nimmt der Krieger mit List und Tücke auf. Cool würde man diese Vorgehensweise nennen, jedenfalls da, wo der Leser herkommt. In dieser Welt? Wer weiß das schon? Denn es fällt kein Wort. Worte sind einfach nicht nötig. Allerdings werden auch keine tiefschürfenden Diskussionen zum Besten gegeben. In dieser Welt geht es um das Überleben, egal wie.

Nur manchmal, ja, manchmal benötigt es auch einen kleinen Anstoß von außen. Zum Beispiel dann, wenn das Flugtier mal nicht so will, wie man selbst und wie tot auf dem Rücken liegt. Dann heißt es abzuwarten, bis etwas geschieht.

Klingt wieder mal seltsam? – Das ist es auch, wie so manches unbequeme Experiment. Auch ein Moebius muss es sich gefallen lassen, dass eine Geschichte oder ein Werk überhaupt ohne Erläuterung bestehen kann, sonst taugt es nichts. Die Geschichten Arzach führen weit und auch nirgends hin, sie entziehen sich der Interpretation, man kann hingegen auch darin hineininterpretieren, wonach einem gerade ist.

Es gibt natürlich eine phantastische Komponente, eine gewalttätige, eine sexuelle, eine satirische, eine saukomische, auch eine versaut komische, eine verzweifelte, eine ignorante, eine wahnsinnige, eine sehr schöne, eine technisch versierte und eine, die mal eben so vorbeischaut, weil es gerade passt und schön klingt.

Ja, ist so.

Spaß beiseite, der hier in diesem Band mit der textreichsten Geschichte Die Umleitung beginnt. Eigentlich wollte das Pärchen nur in Urlaub fahren und einmal nehmen sie den falschen Weg und schwupps! Riesen! Surreale Landschaften und Städte und schließlich müssen auch noch Strahlenanzüge angezogen werden – über die dieser Polizist natürlich nicht verfügt. Ausgestattet mit der Macht des Gesetzes, aber dumm wie Brot, naja.

Klingt wieder seltsam?

Ja, ist es, sieht aber toll aus und ist geradezu ein Meisterstück in Sachen Schwarzweißillustration. Moebius leistet hier eine absolute Feinarbeit und baut seine Zeichnungen aus kleinsten Schraffuren, Punktierungen, einer hohen Detaildichte und geschickt eingesetzten Schwarzflächen auf, die ihrerseits nur durch sehr dichte Schraffuren zusammengesetzt sind.

Würde Moebius dies auch noch in einer Handlung zeigen, die eher den üblichen Richtlinien folgt, ohne über die Maßen zu experimentieren, dann wäre dies eine Kurzgeschichte wie aus dem Lehrbuch.

Der Wechsel zur Farbe ist ein irres Bilderspiel. Die Farben knallen rein wie in einem Drogenrausch – jedenfalls stelle ich mir derartige Farben in einem Drogenrausch vor. Intensive, giftig zu nennende Farben bombardieren das Auge, zwei bis drei Bilder pro Seite, selten mehr, werden mit der gleichen Intensität aufgebaut wie zuvor die Schwarzweißzeichnungen.

Der Seitenaufbau wird zuweilen wie ein Gesamtbild betrachtet, verziert mit zusätzlichen Schmuckbögen oder Ornamenten, sogar reliefartigen Zeichnungen. Später noch wird deutlich, wie gut Moebius einfach darin ist, einen Raum zu entwerfen und den Betrachter in diese Weite oder Enge mitzunehmen.

Grafisch ein Riesenhit, der Moebius’ Stellenwert im Bereich des Comics eindrucksvoll unterstreicht. Gegen jede erzählerische Richtlinie entworfen, mit Humor und Selbstironie bricht Moebius mit Arzach aus dem Rhythmus des Comics wie auch jedem anderen Medium aus – allenfalls ließe sich sagen, er habe den späteren Videoclip, der durch Musiksender so populär wurde, auf Papier vorweg genommen.

Moebius – Arzach: Bei Amazon bestellen

Bekämpfe den Tiefenrausch! So lautet die Warnung, der Befehl an Siphon, der fällt und fällt und fällt. Erst im allerletzten Augenblick wird er gerettet. Kiani hingegen stellt sich weniger realen Bedrohungen. Ihre Albträume setzen ihr zu. Alleine im Wasser schwebend wird sie angegriffen von den Geistern derer, deren Tod sie zu verantworten hat. Ein Kind, das Kind … Kiani erinnert sich an das Kind, dessen Vater sie raubte. Und diese Erinnerung löst etwas in ihr aus. Eine gewaltige Kraft setzt riesige Energien frei. Bis sie wieder da ist. Und sich wundert, dass man sie wie eine Erlöserin anbetet.

Bekämpfe den Tiefenrausch! So lautet die Warnung, der Befehl an Siphon, der fällt und fällt und fällt. Erst im allerletzten Augenblick wird er gerettet. Kiani hingegen stellt sich weniger realen Bedrohungen. Ihre Albträume setzen ihr zu. Alleine im Wasser schwebend wird sie angegriffen von den Geistern derer, deren Tod sie zu verantworten hat. Ein Kind, das Kind … Kiani erinnert sich an das Kind, dessen Vater sie raubte. Und diese Erinnerung löst etwas in ihr aus. Eine gewaltige Kraft setzt riesige Energien frei. Bis sie wieder da ist. Und sich wundert, dass man sie wie eine Erlöserin anbetet.

Kiani betritt Aescylot mit einer Mischung aus Faszination und Staunen, aber auch Misstrauen. Plötzlich, nach der Eröffnung ungewöhnlicher Neuigkeiten, hat sie noch viel mehr Probleme.

Marcus To überrascht immer wieder. Aber – und das kann gar nicht oft genug betont werden – ohne das geniale Farbenspiel, hier von John Starr und Peter Steigerwald wäre der Eindruck nur halb so gut. Bleiben wir kurz bei den Farben.

Es beginnt mit den Schwarzen, jenen tiefseeisch lebenden Wesen, die in enger Verwandtschaft zu den uns bekannten Helden stehen. Ihre Schutzkleidung, eine Mixtur aus Siamesischem Kampffisch, Seepferdchen und Rochen ist mit einer lila und grün schillernden Textur belegt. Die einzelnen Segmente werden stahlblaue Abschlussleisten voneinander getrennt. Das Design ist schlicht und einfach perfekt. Ein jeweils individueller Helm krönt die gesamte Erscheinung, die gruselig und majstätisch zugleich ist.

Das Gegenteil sind die Anhänger Killians, ausgestattet mit der üblichen Panzerung mit einem roten Grundton und einer bleichen Haut, schimmernd wie eine Wasseroberfläche. Hier zeigt sich eine barbarische Urkraft, die später durch ein ganzseitiges Bild eines angreifenden Trupps mit unterseeischen Fahrzeugen noch verstärkt wird.

Die grafische Krönung findet sich zum Schluss, wenn Kiani ihre ganz persönliche Waffe erhält und der Leser einen Ausblick auf die unterseeische Stadt.

Dies mag alles im Zeitalter des Computers gut und auch zügig zu bewerkstelligen sein, dennoch bedarf es immer noch eines Menschen, der die Effekte an der richtigen Stelle und mit dem nötigen Feingefühl einsetzt.

John Starr und Peter Steigerwald gehören zweifelsohne zu jenen Koloristen, die dazu in der Lage sind.

Vince Hernandez stürzt Kiani in dieser Folge von einem Extrem ins andere. Eben noch vergeht sie vor Schuldgefühlen, im nächsten Augenblick wird sie von ihr Unbekannten als Erlöserin angesehen.

Am Ende sind diese Ereignisse nur die Fassade eines bevorstehenden Konflikts, der mit gleicher Macht heraufzieht wie der Krieg gegen die Menschen.

Weiterhin ein tolles SciFi-Abenteuer mit interessanten Charakteren und klasse Einfällen zur Erweiterung des Fathom-Universums. 🙂

Engel sterben nicht! So glauben alle. Engel sind Gesandte Gottes. So glauben jene, die an Gott glauben. Rio wird im Alter von zwölf Jahren von ihrem angetrunkenen Onkel nach Hause gefahren. Aber seine trunkenen Sinne spielen im einen tödlich Streich und der Wagen landet im verschneiten Straßengraben. Plötzlich hört Rio eine Stimme. Sie entflieht dem Autowrack und sieht! Vor den Flammen steht ein Schattenriss. Seine Konturen sind menschlich, aber er hat Flügel! Diesen Anblick hat Rio niemals vergessen.

Engel sterben nicht! So glauben alle. Engel sind Gesandte Gottes. So glauben jene, die an Gott glauben. Rio wird im Alter von zwölf Jahren von ihrem angetrunkenen Onkel nach Hause gefahren. Aber seine trunkenen Sinne spielen im einen tödlich Streich und der Wagen landet im verschneiten Straßengraben. Plötzlich hört Rio eine Stimme. Sie entflieht dem Autowrack und sieht! Vor den Flammen steht ein Schattenriss. Seine Konturen sind menschlich, aber er hat Flügel! Diesen Anblick hat Rio niemals vergessen.

Ihr Vater unterdessen, der nie einen Engel gesehen hat, ist von ihrer Existenz überzeugt. Und er weiß: Irgendwo auf Gottes weiter Erde gibt es einen Beweis ihrer Existenz. Irgendwo, irgendetwas. In Äthiopien glaubt er endlich auf eine Spur gestoßen zu sein. In einer uralten Anlage eines Klosters stößt er auf ein Kleinod, das seine Zuversicht nährt. Die kleine Statuette eines Engels. Endlich! Doch die Häscher sind ihm bereits auf der Spur. Nicht jeder will, dass die Wahrheit über die Existenz der Engel ans Licht kommt.

Engel! Es gibt sie. So lautet der spannende Grundgedanke der Geschichte von Stephen Desberg und Henri Reculé. Es begann bereits vor langer Zeit. Engel begingen Verfehlungen, insbesondere dann, wenn sie sich mit Menschen einließen. Pläne wurde geschmiedet, solche, die viel Geduld erfordern und nun Früchte tragen.

So mancher Engel erliegt nicht nur den Genüssen eines menschlichen Lebens. Die Menschen sind so anders. Da ihre Zeit begrenzt ist, kosten sie diese ganz anders aus. Engel haben dieses Problem nicht. Unendlich viel Zeit hat sie träge werden lassen, arrogant, der Mensch ist nichts als Vieh, dazu dienend, ihnen das Leben zu verlängern. Mehr nicht. Wie frevelhaft kann es da sein, sich auf das Niveau eines Menschen hinab zu begeben, diesen gar zu lieben.

Desberg stellt diese Grundhaltung denen eines Forschers gegenüber, dessen größter Wunsch es ist, einen Beweis für die Engel zu finden. Mit unerschütterlichem Glauben ist er seit Jahren am Werk. Vor diesem Hintergrund ist es klar, dass Enttäuschung vorprogrammiert ist. Aber Desberg begnügt sich nicht mit einer Handlungslinie. Im Hintergrund sind noch andere Mächte am Werk, die nach und nach hervortreten und dazu gehören nicht nur Engel und Dämonen.

Auch Menschen wollen ihre Taten verschleiern. Der Titel Das Grab des Engels lässt es beinahe vermuten. Vor vielen Jahren töteten Menschen einen Engel, teils aus Zorn, teils als Probe und so vernichteten sie auch einen Teil ihres Glaubens. Denn was bleibt noch, wenn ein Mensch einen Engel zu töten vermag?

Henri Reculé malt mit der weichen Farbtönen und taucht die Szenen gerne in ein unirdisch erscheinendes wie auch romantisch wirkendes Licht. Strahlendes Orange, lilafarbene Umgebung, blauer Engel, viele Farbkombinationen haben künstlerischen Charakter, der auch gut einer Leinwand zu Gesicht stehen würde.

In solchen Szenarien ist es schade, dass Details, die zur Tiefe der Geschichte nur angerissen werden, nur sehr kurz zum Einsatz kommen. Hier sind es alte Wandmalereien, Statuen oder auch das Innere der so genannten Hölle. Sehr schön ist der Gegensatz von himmlischen und höllischen Gefilden geworden. Das feurig Finstere steht im gelungenen Gegensatz zu einem Paradies, wie es die Bibel vorgesehen hat. Darüber hinaus überspitzt Reculé die Darstellung sogar, wenn er das Pferd von Ashra, die Nahel versprochen ist, wie eine Art Barbie-Reittier mit flauschig kuscheliger Mähne darstellt.

Neben den sehr langgesichtig dargestellten Engeln – fast ein wenig ägyptisch wie auf Abbildungen von Echnaton und Nofretete – bilden manche Dämonen das vollkommene Gegenteil. Die Schakale der Hölle, nennen wir sie einmal so, erinnern ein wenig an die Geister aus Route 666 und sind eher schemenhaft vor einem glühenden Inneren.

Ein guter Auftakt in einem mythisch religiösen Fantasy-Szenario, das beinahe ein eigenes Genre innerhalb der phantastischen Literatur bildet. Der Wechsel der Erzählstruktur zwischen den einzelnen Welten ist reizvoll, die Bilder passend. Insgesamt haben Desberg und Reculé einen in sich geschlossenen, sehr runden ersten Teil geschaffen. 🙂

Die Unsterblichen 1 – Das Grab des Engels: Bei Amazon bestellen

Donnerstag, 10. Juli 2008

Vor vielen Jahren waren Edward und Daniel Freunde. Aber ein Unfall änderte alles. Edward, der mitten in einem Projekt über Regenerationsforschung steckte, erlitt fürchterliche Verletzungen und veränderte sich. Aus Edward wurde ein Terrorist mit dem Namen Python. Daniel hingegen arbeitet in einer Antiterroreinheit. Als Python eines Tages die Gelegenheit erhält, sich wegen der Verfehlungen zu rächen, die er seinem früheren Freund anlastet, geht dieser Anschlag fehl – fast. Denn Daniel entdeckt neue Fähigkeiten an sich. Plötzlich kann er sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Mit diesen Fähigkeiten ausgestattet begegnen sich die alten Freunde wieder. Das Spiel beginnt erneut.

Vor vielen Jahren waren Edward und Daniel Freunde. Aber ein Unfall änderte alles. Edward, der mitten in einem Projekt über Regenerationsforschung steckte, erlitt fürchterliche Verletzungen und veränderte sich. Aus Edward wurde ein Terrorist mit dem Namen Python. Daniel hingegen arbeitet in einer Antiterroreinheit. Als Python eines Tages die Gelegenheit erhält, sich wegen der Verfehlungen zu rächen, die er seinem früheren Freund anlastet, geht dieser Anschlag fehl – fast. Denn Daniel entdeckt neue Fähigkeiten an sich. Plötzlich kann er sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Mit diesen Fähigkeiten ausgestattet begegnen sich die alten Freunde wieder. Das Spiel beginnt erneut.

Bekannte Namen konnten für diese TV-Verfilmung eines Superhelden gewonnen werden, für die Stan Lee als ausführender Produzent tätig war.

Bereits vor Jahren hat Stan Lee einige bestehende Helden mit neuen Geschichten versehen. Unter dem Label Just Imagine entstanden so Neuerzählungen von Batman oder auch Superman. Bei genauer Betrachtung erinnert die damalige Variante von The Flash an diese vorliegende Version eines lichtschnellen Menschen. Stan Lee zitiert sich selbst, oder besser, er wird von den Autoren John Gray und Steve Latshaw zitiert.

Lee Majors (Ein Colt für alle Fälle) spielt den grantigen Chef der Antiterroreinheit mit einer Harter Knochen-Fassade, die ihm aufgrund seiner Jährchen auch gut zu Gesicht steht. Jason Connery, der Comic-Fans auch aus Gastauftritten in Smallville bekannt sein mag, verkörpert hier den Agenten, der später zum Superhelden wird. Nicole Eggert könnte einigen in den 90ern im roten Badeanzug in Baywatch aufgefallen sein. Damit wäre die Guten versammelt.

Auf der Gegenseite wartet Daniel Goddard, der ehemalige Nachfolger von Marc Singer in der Rolle des Beastmaster. Goddard weiß mit dem Phantastischen umzugehen und geht in seiner Rolle als Python ziemlich auf. Eine feucht glänzende Schlangenhaut überzieht infolge des Unfalls seinen gesamten Körper und hat neben seiner Körpertemperatur auch gleich sein Gemüt heruntergekühlt. Mit einem Raubtiergebiss und krallenbewehrten Händen ausgestattet lehrt er seine Gegner das Fürchten.

Die Gewalttätigkeit, die Python ausstrahlt, wird häufig gezeigt, wenn die Waffen sprechen oder, wenn zur Erlangung einer Information, gefoltert wird. Sicherlich, wird nicht alles gezeigt, manchmal reichen schon Geräusche oder Andeutungen, für eine TV-Verfilmung ist es aber bemerkenswert – und für eine Verfilmung um einen Superhelden ebenso.

Die Tricks, die man für die Verfilmung um einen Helden, der sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, zwangsläufig braucht, bewegen sich im Rahmen der TV-Möglichkeiten und des veranschlagten Budgets. So sind es eher die Fähigkeiten eines guten Stuntman, die hier zum Tragen kommen als viele Effekte. Deutlich aufwendiger ist die Maske von Python geworden, der in dieser Gestalt auch in jedem Horror- oder SciFi-Film mitwirken könnte.

Mit der Gestaltung des Kostüms von Lightspeed ist den Machern ein netter Kniff gelungen. Was macht ein Held, der ein Kostüm braucht und nicht so begabt ist mit Nadel und Faden wie Peter Parker? Er geht in ein Sportgeschäft! Daniel beauftragt einen leicht zugedröhnten Sportartikelverkäufer mit einer Handvoll von Rahmendaten ihm ein besonderes Outfit zusammenzustellen.

Eine lockere, spannende Superhelden-Verfilmung im TV-Format, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste aus sich herausholt. Für den kleinen Superhelden-Hunger zwischendurch eine nette Mahlzeit. 🙂

Stan Lee’s Lightspeed: Bei Amazon bestellen

Zhong Xiaoyin ist verzweifelt. Es könnte eine Behandlungsmethode für ihre Mutter geben, aber diese ist sehr teuer und für Xiaoyin unbezahlbar. Da trifft sie auf Lan Dongcheng, einen sehr arroganten, aber vermögenden jungen Mann, der sein Geld nicht nur als Direktor des Krankenhauses verdient, in dem Xiaoyins Mutter behandelt wird. Er schlägt ihr einen Handel vor. Sie arbeitet in seinem Hotel Binfen für vier Jahre und sieben Monate, dafür wird er dafür sorgen, dass ihre Mutter versorgt wird und sie die beste Behandlung bekommt, die möglich ist. Xiaoyin hat keine andere Wahl und nimmt das Angebot an.

Zhong Xiaoyin ist verzweifelt. Es könnte eine Behandlungsmethode für ihre Mutter geben, aber diese ist sehr teuer und für Xiaoyin unbezahlbar. Da trifft sie auf Lan Dongcheng, einen sehr arroganten, aber vermögenden jungen Mann, der sein Geld nicht nur als Direktor des Krankenhauses verdient, in dem Xiaoyins Mutter behandelt wird. Er schlägt ihr einen Handel vor. Sie arbeitet in seinem Hotel Binfen für vier Jahre und sieben Monate, dafür wird er dafür sorgen, dass ihre Mutter versorgt wird und sie die beste Behandlung bekommt, die möglich ist. Xiaoyin hat keine andere Wahl und nimmt das Angebot an.

Ihre neue Arbeit startet mit einem Fehltritt. Gleich am ersten Tag kommt sie zu spät zur Arbeit. Ihre direkte Vorgesetzte der Verkaufsabteilung hat nicht viel für Xiaoyin übrig. Schikane und Mobbing machen der jungen Frau sehr zu schaffen. Eines Tages wird sie zum Flughafen geschickt, um eine wichtige Person abzuholen. Absichtlich wird sie spät losgeschickt, damit sie ihre Aufgabe verpatzt. Aber Xiaoyin hat Glück im Unglück und lernt so die Mutter des Direktors kennen.

Doch es bleibt schwer. Ihre Verehrer im Hotel sind Legion und Xiaoyins Gefühle für den Direktor reißen die junge Frau beständig mit sich fort. Außerdem geht Dongcheng bereits seit langem mit einer anderen jungen Frau aus. Welche Chancen sollte sie da noch haben?

Die Autoren und Zeichner Pocket Chocolate, LI Ming und Kermes etablieren eine chinesische Soap Opera im Comic. Aus einer einfachen Ausgangssituation entwickelt sich eine Handlung um Liebe, Verzweiflung und neue Freunde. – Und da ist noch ein kleines mysteriöses Element: ein Schmetterling am Knöchel von Xiaoyin.

Der Leser lernt Zhong Xiaoyin als typische moderne junge Frau kennen. Gerade hat sie ihren Universitätsabschluss geschafft, als eine schlimme Nachricht ihr Leben erschüttert und in komplett andere Bahnen lenkt, als es vorhergesehen war.

Der Auftakt zeigt eine bläulich kalte Großstadt, in der eine gute wie auch eine schlechte Nachricht aufeinander folgen. In kurzen Szenen wird der Leser mit den beiden Hauptcharakteren bekannt gemacht und gleich so instruiert, dass klar ist: Dieser Schnösel, in den die traurige Xiaoyin im Krankenhaus hineinläuft, den kann man einfach nicht leiden.

Wie kann man sich wegen eines kleinen Flecks auf dem Schuh nur so aufregen? Weiß dieser Kerl nicht, wo er ist? Dass in einem Krankenhaus, besonders in einem Krankenhaus, Gefühle eine große Rolle spielen, scheint diesem Kerl durch die Gerüche der Desinfektionsmittel entgangen zu sein?

Im wohl größten Land des Lächelns hält man sich mit der Zurschaustellung von Gefühlen zurück. Dieser Umstand zieht sich durch den gesamten ersten Band des Vierteilers und mag so manchen Europäer vielleicht hin und wieder mal den Kopf schütteln lassen. Allerdings brodelt es hinter so mancher Fassade sehr menschlich und hier gehen sämtliche kulturellen Unterschiede verloren. Ja, in Sachen Liebe vergisst so mancher mal seinen Kopf.

In Sachen Arbeitsrecht dürften einige Unterschiede deutlich werden. Wer sich Verfehlungen zu schulden kommen lässt, kann mit einer sofortigen Gehaltskürzung rechnen. Außerdem hängen hier alle am gleichen Strang und so wird der verantwortliche Abteilungsleiter gleich mit zur Rechenschaft gezogen. In diesem Fall ist Xiaoyin die Verantwortliche und ihre Vorgesetzte erhält ebenfalls eine Strafe. Es versteht sich, dass derlei nicht zu einem besseren Verhältnis zwischen den beiden beiträgt.

Derlei Verwicklungen werden in Pastelltönen und eher sanften, aber auch von innen heraus leuchtenden Farben abgebildet. So steht die Farbe oft dem Drama der jeweiligen Situation entgegen. Skizzenhafte Linien werden durch eine milchige, einen Pinselstrich nachahmende Kolorierung sehr schön übermalt.

Die Komplexität der Bilder ist von unterschiedlicher Stärke. Mal sind es eher Momentaufnahmen, dann sind es wunderbare Charakterzeichnungen von Xiaoyin, die ihren Gemütszustand wiedergeben.

Aber auch Lan Dongcheng, den Direktor, findet der Leser in einer ganzen Reihe toller Portraitzeichnungen wieder, schön wie ein Model und rein äußerlich für eine derartige Machtposition eigentlich viel zu jung.

Hintergründe werden oft nur angedeutet, meist zur Einstimmung einer Szene. Sobald der Leser weiß, dass es sich um die Straße, das Büro oder einen Flur handelt, konzentriert sich die Szene auf die Figuren und ihre Aktion im Raum und Interaktion mit den anderen. Besonders durch viele Nahaufnahmen entsteht so der Eindruck einer TV-Serie, eben einer Soap Opera im besten Sinne.

Wenn dann noch Effekte hinzukommen, wie der Leser sie aus asiatischen Comics her kennt, wie überzogene Gesichtsausdrücke mit Traurigkeit oder Freude und der Leser nicht mehr anders kann, als zusammen mit Xiaoyin auf der Achterbahn der Gefühle zu rasen, dann passt alles.

Sehr schöne Bilder, eine leichte Geschichte über Liebe, darüber, was richtig und falsch ist, den Alltag im modernen China und einer sympathischen Xiaoyin, an deren Seite der Leser dieses neue Leben erkunden kann. 🙂

Butterfly in the Air 1: Bei Amazon bestellen

Ein Krieg scheint nicht mehr abwendbar zu sein. Frankreich hat halb Europa gegen sich aufgebracht. Nach einem kurzen Bürgerkrieg muss es sich nun gegen äußere Feinde wehren. Während es in die spanischen Lande vorstößt, nähern sich immer mehr feindliche Armeen von Osten und bedrohen schließlich sogar Paris.

Ein Krieg scheint nicht mehr abwendbar zu sein. Frankreich hat halb Europa gegen sich aufgebracht. Nach einem kurzen Bürgerkrieg muss es sich nun gegen äußere Feinde wehren. Während es in die spanischen Lande vorstößt, nähern sich immer mehr feindliche Armeen von Osten und bedrohen schließlich sogar Paris.

Doktor Julièn Sauniere interessiert der Krieg nur am Rande. Er hat wahrlich andere Probleme. Bei seinen Nachforschungen ist er zwischen die Fronten von Aristokratie, Kirche und Inquisition geraten. Nicht nur, dass ihn ein Golem angegriffen hat, nun schmort er auch noch in einer Zelle, nachdem Pater Calvet ihn an die Inquisition verraten hat.

Nachdem Calvet sieht, wie die Kirche mit Sauniere umspringt, bereut er seinen Verrat und befreit den Doktor. Doch zu welchem Preis! Sauniere unterdessen gibt nicht auf. Noch ist das Geheimnis um die Merowinger-Könige nicht vollends gelüftet, noch ist die Abstammungslinie seit Jesus Christus weiter im Dunkeln. An der Seite von Genevieve Tournon, einer früheren Geliebten und jetzigen Freundin, macht er sich auf den Weg nach Südfrankreich. Aber weiterhin ist es keine leichte Spurensuche. Nach seiner Flucht haben seine Feinde die Verfolgung noch einmal intensiviert.

Der optische Wechsel ist komplett vollzogen. Im vorliegenden 4. Band von Rex Mundi hat Juan Ferreyra den Zeichenstift in der Hand.

Das Ergebnis ist ein grafischer Leckerbissen geworden. Normalerweise ist eine Lobrede des Autors, in diesem Falle Arvid Nelson mit Vorsicht zu genießen, aber hier erwachen die frühen 30er Jahre eines alternativen 20. Jahrhunderts zu einem geradezu unheimlichen realistischen Leben.

Unheimlich ist hier besonders der kalte Schrecken, der hier vermittelt wird. Der Anführer der Inquisitoren verbirgt sein Gesicht hinter einer silbernen Maske (siehe Titelbild). Bei Hofe ist alles Pomp und Glanz, aber die Taten sprechen eine andere gnadenlose Sprache, die sich in der Bombardierung von Schloss Versailles, der Ermordung des Königs und dem europaweiten Krieg äußert. Der unheimliche Killer, den Sauniere bereits tot glaubte, trägt einen weißen Anzug.

Diese Kühle prägt auch die Politik Frankreichs. Der neue selbst ernannte Führer, der Herzog von Lorraine, wähnt sich selbst als neue alte Stimme von Gottes Gnaden, mehr noch als direkter Nachfahre von König David und Jesus Christus.

In dieser Welt, in der neben dem Glauben auch die Magie lebendig ist, könnte eine solche Abstammungslinie nicht nur die Politik in ihren Grundfesten erschüttern, auch die Kirche käme ins Wanken, würde sie allein diesen Gedanken zulassen. Allein deshalb ist Sauniere zu einem unliebsamen Zeugen geworden, der zum Schweigen gebracht werden muss.

Arvid Nelson (u.a. Hellgate London) hat die Geschichte zwar vielschichtig aufgebaut und erzählt so, dass man auch als Leser nichts verpassen sollte, dafür ist jedoch eine Welt entstanden, in die es sich so richtig hineinfühlen lässt. Durch kurze Einschübe, Zeitungsartikel und Kriegsjournale erfährt der Leser von der Lage Frankreichs. Immer verändert sich die ehemalige Monarchie zu einem faschistischen Staat. Nelson und Ferreyra zögern auch nicht, mit den obligatorischen Zeichen eines faschistischen Staates zu spielen, wie sie hinreichend aus den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts bekannt sind.

Obwohl sich beide Handlungslinien, die von Lord Lorraine und Sauniere diesmal nicht begegnen, steigt die Spannung von Seite zu Seite. Denn ob sie wollen oder nicht, dass Schicksal beider Männer ist miteinander verknüpft und letztlich werden oder fühlen sich wenigstens beide von jenen verraten, die sie liebten oder vertrauten.

Doch während der eine nach der Wahrheit sucht, jagt der andere nur der Macht hinterher. Am Ende bleibt nur verbrannte Erde.

Als Zugabe finden sich in der 4. Ausgabe von Rex Mundi nicht nur ausgezeichnete Cover-Interpretationen verschiedenster Künstler, sondern auch eine kleine Geschichte, die die erste Zusammenarbeit von Nelson und Ferreyra darstellt. Sauniere und Tournon haben in dieser auch magischen Welt eine Begegnung mit einem Horror-Wesen, das allseits beliebt und bekannt ist im Genre. Kurz und dennoch überraschend macht das Pärchen eine sehr eigenständige Erfahrung mit dieser Kreatur.

Grafisch hinreißend und gruselig realistisch in Optik und Erzählung sind hier alternative 30er Jahre entstanden, die einfach packen. Der vierte Band dürfte der bisher beste der Reihe sein, aber das ließ sich von jedem Nachfolgeband behaupten. Noch sind einige Rechnungen offen. Sauniere hat die Kirche im Nacken. Das verspricht auch für die Zukunft noch ein spannendes Szenario. 🙂

Rex Mundi 4 – Krone und Schwert: Bei Amazon bestellen

Mehr Informationen zur Serie (mit Ausblicken) unter www.rexmundi.net.

Mittwoch, 09. Juli 2008

Die Bomben fallen teppichartig in den bereits vorhandenen Trichter im Erdboden. Die Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen bemüht sich, jede noch so kleine Möglichkeit auszuschließen, dass aus dieser Grube jemals wieder eine Monströsität erstehen kann.

Die Bomben fallen teppichartig in den bereits vorhandenen Trichter im Erdboden. Die Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen bemüht sich, jede noch so kleine Möglichkeit auszuschließen, dass aus dieser Grube jemals wieder eine Monströsität erstehen kann.

Doch das ist das Tagwerk. Insgeheim sind die Kernmitglieder des Büros immer noch mit dem Tod eines der ihren beschäftigt. Roger, der Homunkulus, wurde beim letzten großen Fall zerstört – getötet? Die Zweifel darüber, ob etwas getötet werden kann, was eigentlich nie lebte sind groß. Und so wollen einige die Hoffnung auf eine Wiedererweckung nicht aufgeben.

Dr. Corrigan reist mit einem Gehilfen, Andrew Devon, nach Frankreich. Hier soll ein Antiquar namens Thierry über ein besonderes Buch verfügen, das Informationen zur Wiederbelebung von Roger enthalten könnte.

Aber die Räume des Antiquars entpuppen sich als Falle. Während Andrew verzweifelt versucht, mit der B.U.A.P. Kontakt aufzunehmen, teilen sich daheim Daimio, Liz, Johann und Abe ihre Erlebnisse mit dem Tod. Zwar lästert Daimio in einem fort über derlei Gefühlsduselei, aber ein wenig kommen doch alle einander näher.

Die Gruppe ist zerrissen. Ein Mitglied der Mannschaft wurde getötet und hinterlässt eine große Lücke. Jener, der sich bemühte, menschlicher zu werden, musste sterben. Der Tod eines Mitglieds der Stammbesatzung einer Serie ist immer ungewöhnlich, ungewöhnlicher noch, wenn es ein sehr sympathischer Charakter war, den sich Mike Mignola da ausgedacht hat. Der Versuch der Wiederbelebung wird von Mignola und John Arcudi auf zwei Ebenen geschildert.

Einerseits sind die Behördenmitglieder immer noch geschockt – und auch ratlos – andererseits gerät die Suche nach einer Lösung direkt wieder zu einem unheimlichen Abenteuer, in dem sich die sonst eher zurückstehende Dr. Corrigan behaupten kann.

Durch eine geschickte Verschachtelung der einzelnen Rückblicke wie auch der aktuellen Geschehnisse entsteht eine ungewöhnliche Gesamtgeschichte, die vielleicht nicht für jeden Leser so eingängig ist, wie er es von vergangenen Ausgaben her kennt. Dafür kann Die universelle Maschine mit einem erhöhten Schauermähr-Faktor aufwarten. Im südamerikanischen Dschungel, in vornehmen Salons, in denen mit den Toten kommuniziert wird oder in der kanadischen Kälte warten göttliche Geister oder gruselige Mythenfiguren wie der Wendigo. Bei dieser Begegnung findet der Leser auch einen Gastauftritt von Hellboy, da dieser zu jener Zeit noch Mitglied der B.U.A.P. war.

Die Erinnerungen bilden eine unheimliche Welt ab, in der das Finstere und Jenseitige eine Selbstverständlichkeit ist. Jedenfalls regt sich am Tisch der kleinen Behördenkantine keiner sonderlich über die Erlebnisse der anderen auf – wie auch nach all den vorhergehenden Abenteuern. Und dennoch hat das Geschehen um Dr. Kate Corrigan eine neue Dimension, im wahrsten Sinne des Wortes.

Da man als Leser glaubt – auch als Neueinsteiger – man habe durch die Augen von Daimio, Liz, Abe und Johann alles gesehen, wird man durch die Erlebnisse auf dem Schloss eines besseren belehrt. Der Sammler, der sich selbst Thierry nannte, dürfte entgegen seiner Unscheinbarkeit zu den gefährlichsten Feinden der Behörde zählen.

Er umgibt sich mit Monstren und Absurditäten wie andere Sammler mit Knibbelbildern, ist höhnisch, umgibt sich mit Vampiren und Werwölfen und hat sich eine furchtbare Kraft zueigen gemacht. Als diese ausbricht, wird noch einmal das, was der Leser bis dahin als eine Art Höhepunkt der Geschichte definierte, über den Haufen geworfen.

Das grafisch sehr gut zusammenarbeitende Team Guy Davis (Zeichnungen) und Dave Stewart (Farben) erschafft hier einige Wesen, die einfach wirken, abstrus, unförmig und doch irgendwie echt, in der Art und Weise, wie sie das Hellboy-Universum bevölkern. So gerät das Finale zu einem Blick in eine kuriose Vorstellungskraft, die aber den Ideenreichtum von Mike Mignola ausmachen, der sich noch nie scheute, sich auf Experimente einzulassen und damit seine Leser zu verblüffen.

Mit dieser Geschichte verabschieden sich Mike Mignola und John Arcudi von Roger, dem Homunkulus. Es ist selten, dass ein derartiger Aufwand für eine Verabschiedung einer Comic-Figur betrieben und gleichzeitig eine tiefer gehende Darstellung aller beteiligten Charaktere daraus wurde. Sehr unterhaltsam, mysteriös, ein wenig mehr wie Hellboy, nur ohne Hellboy, mit einem traumhaften Finale, das es in sich hat. 🙂

B.U.A.P. 5 – Die universelle Maschine: Bei Amazon bestellen

Im Jahre 1785 ist das Leben nicht nur für eine Frau sehr gefährlich. Seeleute, die sich auf das Meer hinauswagen, in unbekannte Gefilde, müssen befürchten, niemals zurückzukehren. Besonders dann nicht, wenn die Fracht ein Geheimnis birgt.

Im Jahre 1785 ist das Leben nicht nur für eine Frau sehr gefährlich. Seeleute, die sich auf das Meer hinauswagen, in unbekannte Gefilde, müssen befürchten, niemals zurückzukehren. Besonders dann nicht, wenn die Fracht ein Geheimnis birgt.

Im Eismeer findet die Besatzung eines Frachtschiffes ein verlassenes Segelschiff. Der Bauch des Seglers läuft bereits voll Wasser, trotzdem entschließt sich die Mannschaft, einen Blick zu riskieren. Und sie werden fündig. Eine merkwürdige Kiste weckt ihr Interesse. Den Wächter, der um jeden Preis verhindern will, dass sich jemand der Truhe bemächtigt, bemerken sie zu spät.

Noch jemand interessiert sich für diese Kiste und zwar Ihrer Majestät Regierung. Doch da es sich bei dem Inhalt um eine heikle Angelegenheit handelt und das Schiff außerdem in für Normasterbliche unerreichbare Tiefen gesunken ist, müssen andere Mittel und Wege gefunden werden, um an dieses besondere Relikt zu kommen.

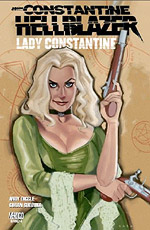

Die erste Wahl der Regierungsvertreter fällt auf Lady Constantine, eine junge resolute Dame, die bereits auf eine aufregende Vergangenheit zurückblicken kann. In Anbetracht der seltsamen Herkunft der Kiste ist jemand, der sich mit Geistern und Dämonen auskennt, genau die richtige Person für den Auftrag.

Zurück in die Vergangenheit, als das besondere Geschlecht derer von Constantine ihr besonderes Geschick im Umgang mit den dunklen Mächten entdeckte.

In der großen Zeit der Segelschiffe und Piraten, als der Aberglaube noch stark war, die Menschen arm und der Adel mit höchstmöglicher Arroganz ausgestattet, sucht Lady Constantine – die ehemalige Lady, um genau zu sein, den der Titel wurde ihr aberkannt – nach einem Weg, damit sie und ihre kleine Schwester wieder ausreichend versorgt sind.

Andy Diggle nimmt den Leser mit in dieses vom Comic viel zu wenig beachtete Zeitalter, als das Abenteuer noch an jeder Ecke lauerte. Mit Diggle wurde ein Autor für diese Geschichte gefunden, der sich mit vielen Figuren und Zeiten befasste. Das 18. Jahrhundert ist auch bei ihm ein Ausreißer. Aber das merkt man als Leser nicht. Nach der Männerheldenriege, unter der so klangvolle Namen sind wie Batman, Green Arrow, Judge Dredd oder auch Swamp Thing, beschäftigt er sich nun mit einer Heldin, die in ihrem Jahrhundert etwas aus dem Rahmen fällt.

Lady Constantine ist impulsiv, risikofreudig, energisch und experimentiert gerne, sehr zum Leidwesen ihrer kleinen Schwester, die aus Gründen der Sicherheit als Junge auftreten muss. Sie zögert nicht, sich ihren Platz zu erobern, an den Männern vorbei, mit Hilfe von Geistern, die ihr nur mürrisch gehorchen und gegen dämonische Wesen, die ihr nur zu gerne die Gliedmaßen ausreißen würden. – Kurzum, Lady Constantine ist in höchstem Maße sympathisch und könnte sofort einen Platz in einem Piratenklassiker mit Erol Flynn einnehmen.

Mit Goran Sudzuka wurde ein Zeichner gefunden, der sowohl die Heft- als auch Albenwelt kennt. So arbeitete er an Die Macht der Archonten ebenso mit wie an Y – The Last Man. Sudzuka zeichnet sehr direkt, stark und schnörkellos. Harte Linien beschränken sich auf das nötigste, treffen aber auch eine Szene, eine Haltung, einen Bildausschnitt zielsicher.

Nebenfiguren erhalten durch seine Darstellung charakterlichen Ausdruck, so wie bei Jack-in-the-green, einem Pflanzengeist mit bewegter Geschichte, oder dem besten Homunkulus, den Lady Blackwood jemals geschaffen hat.

Die Kolorierung der Geschichte ist einfach und geht nicht über eine Schattierung hinaus. Mehr ist aber bei der Geschwindigkeit der Geschichte nicht notwendig. Gute Bilder ja, aber kein Augenschmaus, der in Kinomanier zum Verweilen des Auges einlädt, sondern solide Comic-Kunst.

Allerdings gehen die Cover dieser zusammengefassten Handlung wieder über das Normalmaß hinaus. Phil Noto, der hierzulande mit seiner Danger Girl-Geschichte Hawaiian Punch auffiel, könnte mit seinem Grafikstil auch einmal eine ganze Handlung um Lady Constantine zu Papier bringen. So muss der Leser sich mit den feinen Covern begnügen.

Ein mystischer Abenteuerknaller, der Spaß macht, weil er einmal abseits der Gegenwart sein Szenario hat. Künstliche Wesen, Dämonen, Geister, wilde Seeleute, aufgewühlte See und Magie bilden das Fundament der Geschichte, die man in einem Rutsch durchlesen muss. 🙂

John Constantine Hellblazer – Lady Constantine: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 08. Juli 2008

Kent Brockman steht vor dem Springfielder Staudamm. Es regnet unaufhörlich und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis … – Oh? Schon vorbei. Dann kann sich Springfield nach diesem kleinen Schauer mit dem Loch im Boden befassen, das sich mitten auf der Hauptstraße aufgetan hat. Ja, es ist wieder was los in der Stadt. Wenngleich sich auch nicht alle dafür zu interessieren scheinen. Bart jedenfalls nicht. Und Homer auch nicht. Nur Lisa, die immer ein Auge und ein Ohr auf die Umwelt gerichtet hat und helfen möchte, versucht ihre Mitmenschen von der Notwendigkeit von Antikatastrophenmaßnahmen zu überzeugen. Vergebens. – Habe ich jetzt zuviel verraten? Aber das war doch klar, oder?

Kent Brockman steht vor dem Springfielder Staudamm. Es regnet unaufhörlich und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis … – Oh? Schon vorbei. Dann kann sich Springfield nach diesem kleinen Schauer mit dem Loch im Boden befassen, das sich mitten auf der Hauptstraße aufgetan hat. Ja, es ist wieder was los in der Stadt. Wenngleich sich auch nicht alle dafür zu interessieren scheinen. Bart jedenfalls nicht. Und Homer auch nicht. Nur Lisa, die immer ein Auge und ein Ohr auf die Umwelt gerichtet hat und helfen möchte, versucht ihre Mitmenschen von der Notwendigkeit von Antikatastrophenmaßnahmen zu überzeugen. Vergebens. – Habe ich jetzt zuviel verraten? Aber das war doch klar, oder?

Dieses Titelbild der 141. Ausgabe der Simpsons Comics enthält drei Fehler!

1. Der Fisch links oben hat drei Augen.

2. Das Sandwich, von dem Homer abbeißt, enthält ganz offensichtlich auch Salat und Gemüse.

3. Homer kaut.

Mehr Fehler lassen sich in dieser Ausgabe aber auch nicht finden. Ganz im Stile alter Katastrophenfilme wird Springfield von einem Loch im Boden, einem Supergau und einer Springflut bedroht. Wer zeitweilig Nachrichten aus den USA verfolgt hat, dem werden die einen oder anderen Löcher im Boden untergekommen sein. (So zum Beispiel im texanischen Daisetta.) Ein bevorstehender Dammbruch ist auch ein Thema in Erdbeben, einem Filmklassiker mit Charlton Heston. Nur brechen die Wassermassen anschließend nicht aus den Kühltürmen eines Kernkraftwerkes hervor.

Überhaupt ist unter den Lesern der Simpsons der Cineast wieder einmal gefragt. Flanders mutiert zu einer Art Evan Almighty und baut eine Arche. Abrahm Simpson surft über die Wellen von Springfield wie einst Patrick Swayze in Gefährliche Brandung. Und alle Fans des Kinofilms der Simpsons werden erfreut feststellen, dass auch das Spider-Pig einen Platz auf der Arche gefunden hat.

Und wer sagte: Lauft, ihr Narren!

Oder jedenfalls so ähnlich.

Len Wein kennt seine Pappenheimer, Verzeihung, Springfielder. So ist es klar wie Kloßbrühe, dass Homer und Bart nur zur Hilfe zu animieren sind, wenn sie dabei etwas kaputt machen dürfen. Bart darf mit dem Hammer auf etwas einschlagen. Homer darf mit dem Bulldozer buddeln – und sich nebenbei wie Evel Knievel fühlen. Der Name dieses berühmten amerikanischen Stuntmans dürfte hierzulande nicht ganz so bekannt sein.

Wein blödelt herum. Der vorliegende Band entspricht sehr schön einer Fernsehepisode – es sollte nicht wundern, wenn diese Folge einmal zwecks Verfilmung vorgesehen war.

Ein schöner Spaß – und wieder gibt es nichts an den Zeichnungen zu mäkeln, denn die sehen auch durch die Arbeit von Carlos Valenti so aus wie immer.

Und so möchte ich mit einem sinnvollen Zitat von Homer schließen: Aach. Wie kann ich zu spät sein? Das sind doch Überstunden. 😀

Montag, 07. Juli 2008

Es soll eine ganz normale Jagd sein. Der Hirsch ist auf der Flucht. Er kennt den Wald, aber Moskip ist ein erfahrener Jäger, der zielgenau zu Werke geht. Am Fuße eines halb verbannten Baumes findet Moskip kurz darauf eine tote Mutter mit ihrem Neugeborenen.

Es soll eine ganz normale Jagd sein. Der Hirsch ist auf der Flucht. Er kennt den Wald, aber Moskip ist ein erfahrener Jäger, der zielgenau zu Werke geht. Am Fuße eines halb verbannten Baumes findet Moskip kurz darauf eine tote Mutter mit ihrem Neugeborenen.

Von den Umständen ihres Todes nimmt er nicht so recht Notiz. Ihren einzigen Besitz, einen Beutel mit blutroten und federleichten Steinen begräbt er nahe des Baumes zusammen mit dem Leichnam. Den kleinen Jungen aber nimmt er aus Mitleid mit.

Gladhin, Moskips Frau, kann keine Kinder gebären und so ist dieses Kind ein Geschenk des Himmels. Mahnende Stimmen aus seinem Clan ignoriert Moskip bewusst. Es ist ein Kind. Was soll an einem Kleinkind ohne Eltern bedrohliches sein?

In den folgenden Jahren, in denen der Kleine, den seine Zieheltern Laith nennen, aufwächst, entwickelt er sich zunächst wie ein ganz normales Kind. Bis auf eine Kleinigkeit. Regen macht Laith Angst. Sobald die ersten Tropfen fallen, flieht der Junge in die Unterkunft seiner Eltern. Eines Tages geschieht das Unfassbare. Im Augenblick größten Leids offenbart Laith seine geheime Kraft, die alsbald für andere Grund genug ist, um des Kindes habhaft zu werden.

Mit der ersten Episode von Kind des Blitzes mit dem Zusatztitel Blutsteine startet ein neuer Dreiteiler der Newcomer Manuel Bichebois (Text) und Didier Poli (Zeichnungen) im Fantasy-Genre.

Obwohl sich der Leser in einem phantastischen Land mit einer katzenähnlichen Rasse wieder findet, wird das Phantastische der Szenerie in einem sehr begrenzten Rahmen verwendet. Das Überbordende anderer Schwert- und Magieszenarien sucht man hier vergebens und gerade dieses behutsame Herangehen an das Genre ist irgendwie erfrischend.

Laith ist ein liebenswerter kleiner Kerl, der ganz normal im Umfeld seiner gleichaltrigen Freunde groß wird. Was die Ängste Laiths anbelangt, kann der Leser dank der Bilder schon ahnen, was auf den Jungen zukommen wird. Dennoch bleiben die Geheimnisse um seine Abstammung offen. Ein wenig erinnert Laith mit seinen Kräften und dem Interesse, das er hervorruft an Slhoka, eine andere phantastische Serie. Thematisch zwar völlig anders, steht dort allerdings ein junger Mann im Zentrum des Geschehens, der durch seine anormalen Kräfte, die er hinzugewonnen hat, interessant für diverse Mächtige wird.

Will man das Flair von Kind des Blitzes eingrenzen, ließe sich der Begriff einer Charles Dickens-Fantasy verwenden.

Die Beziehung des Ziehvaters zu seinem Sohn ist ein Kern der Geschichte, die gleich von zwei Bösewichten und den düsteren Vorahnungen des eigenen Clans überschattet wird. Eine Geschichte kann den Leser über viele Wege fesseln. Hier wird die Liebenswürdigkeit gewählt. Laith und sein Ziehvater Moskip sind außerordentlich sympathisch, was die Ereignisse noch dramatischer werden lässt, nachdem einem die beiden so ans Herz gewachsen sind.

Die Bilder von Didier Poli und dem im Bereich Farbe unterstützenden Tariq Bellaoui tun ihr Übriges, um diesen Eindruck noch zu verstärken.

Die humanoiden Wesen mit Katzenohren und –nasen sind niedlich zu nennen, aber nicht zu sehr. In gewissem Sinne offenbart Poli hier ein Talent, wie es auch den Charakterdesignern eines Star Wars-Universums zueigen ist. Verfremdung ja, aber nur so weit wie es dienlich ist. Am Beispiel der Reittiere wird dieses Talent noch deutlicher. Einiges – für den Leser schade – wird nur angerissen. Kriegsgerätschaften, Rüstungen, die große Stadt Onfidhen, technische und medizinische Apparaturen, all die Kleinigkeiten und Großigkeiten, die zur fühlbaren Echtheit eines gelungenen Szenarios beitragen, sind hier derart reichlich vorhanden, dass ein Quellenband zu dieser Trilogie sicherlich bequem und sehr informativ einen weiteren Band fühlen könnte. – Und er wäre bestimmt sehr interessant.

Eine sehr gedeckte, herbstlich winterliche Farbgebung gibt den Bildern eine warme, einem Gemälde nicht unähnliche Atmosphäre. Der Farbauftrag simuliert eine natürliche, am Zeichenbrett entstandene Kolorierung und gibt den Bildern obendrein eine schöne Unregelmäßigkeit. Zusammen mit sehr sorgsam gewählten Ansichten und einem schönen Bildaufbau fällt die Konzentration auf einzelne Seitenbereiche leicht.

Wie aus dem Lehrbuch für angehende Comic-Künstler. Nicht umsonst wurden die beiden Macher Bichebois und Poli (hoffentlich auch Bellaoui) mit dem Albert Uderzo Award (Sanglier de Bronze) als beste Newcomer ausgezeichnet. Wer eine etwas getragene, gefühlvolle Fantasy mag, mit einer hohen Konzentration auf die Charaktere und sehr schönen Bildern, liegt hier genau richtig. 😀

Kind des Blitzes 1 – Blutsteine: Bei Amazon bestellen

Die Nacktheit der Frau hinter dem Fenster sieht verführerisch aus und weckt das Interesse des vorüberfliegenden Kriegers. Aber die Frau ist nicht allein, sondern hat bereits einen Mann, der wenig begeistert ist von dem Kerl, der heimlich durch fremde Fenster starrt. Der Krieger lässt sich davon nicht beeindrucken und hat bereits eine Lösung parat, um den unangenehmen Nebenbuhler loszuwerden. Kurze Zeit darauf ist der Krieger wieder unterwegs. Der Flug über die weite Ebene gestaltet sich zunächst einfach, doch was ist das? Die Ebene ist keine Ebene, wie sein entkräftetes Packtier am eigenen bedauernswerten Leib erfahren muss.

Die Nacktheit der Frau hinter dem Fenster sieht verführerisch aus und weckt das Interesse des vorüberfliegenden Kriegers. Aber die Frau ist nicht allein, sondern hat bereits einen Mann, der wenig begeistert ist von dem Kerl, der heimlich durch fremde Fenster starrt. Der Krieger lässt sich davon nicht beeindrucken und hat bereits eine Lösung parat, um den unangenehmen Nebenbuhler loszuwerden. Kurze Zeit darauf ist der Krieger wieder unterwegs. Der Flug über die weite Ebene gestaltet sich zunächst einfach, doch was ist das? Die Ebene ist keine Ebene, wie sein entkräftetes Packtier am eigenen bedauernswerten Leib erfahren muss.

Bekämpfe den Tiefenrausch! So lautet die Warnung, der Befehl an Siphon, der fällt und fällt und fällt. Erst im allerletzten Augenblick wird er gerettet. Kiani hingegen stellt sich weniger realen Bedrohungen. Ihre Albträume setzen ihr zu. Alleine im Wasser schwebend wird sie angegriffen von den Geistern derer, deren Tod sie zu verantworten hat. Ein Kind, das Kind … Kiani erinnert sich an das Kind, dessen Vater sie raubte. Und diese Erinnerung löst etwas in ihr aus. Eine gewaltige Kraft setzt riesige Energien frei. Bis sie wieder da ist. Und sich wundert, dass man sie wie eine Erlöserin anbetet.

Bekämpfe den Tiefenrausch! So lautet die Warnung, der Befehl an Siphon, der fällt und fällt und fällt. Erst im allerletzten Augenblick wird er gerettet. Kiani hingegen stellt sich weniger realen Bedrohungen. Ihre Albträume setzen ihr zu. Alleine im Wasser schwebend wird sie angegriffen von den Geistern derer, deren Tod sie zu verantworten hat. Ein Kind, das Kind … Kiani erinnert sich an das Kind, dessen Vater sie raubte. Und diese Erinnerung löst etwas in ihr aus. Eine gewaltige Kraft setzt riesige Energien frei. Bis sie wieder da ist. Und sich wundert, dass man sie wie eine Erlöserin anbetet.

Kent Brockman steht vor dem Springfielder Staudamm. Es regnet unaufhörlich und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis … – Oh? Schon vorbei. Dann kann sich Springfield nach diesem kleinen Schauer mit dem Loch im Boden befassen, das sich mitten auf der Hauptstraße aufgetan hat. Ja, es ist wieder was los in der Stadt. Wenngleich sich auch nicht alle dafür zu interessieren scheinen. Bart jedenfalls nicht. Und Homer auch nicht. Nur Lisa, die immer ein Auge und ein Ohr auf die Umwelt gerichtet hat und helfen möchte, versucht ihre Mitmenschen von der Notwendigkeit von Antikatastrophenmaßnahmen zu überzeugen. Vergebens. – Habe ich jetzt zuviel verraten? Aber das war doch klar, oder?

Kent Brockman steht vor dem Springfielder Staudamm. Es regnet unaufhörlich und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis … – Oh? Schon vorbei. Dann kann sich Springfield nach diesem kleinen Schauer mit dem Loch im Boden befassen, das sich mitten auf der Hauptstraße aufgetan hat. Ja, es ist wieder was los in der Stadt. Wenngleich sich auch nicht alle dafür zu interessieren scheinen. Bart jedenfalls nicht. Und Homer auch nicht. Nur Lisa, die immer ein Auge und ein Ohr auf die Umwelt gerichtet hat und helfen möchte, versucht ihre Mitmenschen von der Notwendigkeit von Antikatastrophenmaßnahmen zu überzeugen. Vergebens. – Habe ich jetzt zuviel verraten? Aber das war doch klar, oder?