Dienstag, 16. Juni 2009

Sie quälen den Mann, der Logan heißt. Er ist ihnen unheimlich. Bevor sie ihn in den Tank gelegt haben, rasierten sie seine Haare. Komplett, nun, nur zwanzig Minuten später sind schon wieder die ersten Stoppeln auf Gesicht und Körper zu sehen. Alle Schläuche und Kontrolleinheiten sind angeschlossen. Die Operation kann beginnen. Zügig pumpt das Adamantium in Logans Körper, aber seine Regenerationsfähigkeit hält den fremden Stoff aus. Vor den Augen der Wissenschaftler übersteht dieser Mann eine Tortur, die kein menschliches Wesen überstehen sollte. Mehr noch: Logan erholt sich langsam, erwacht. Da geschieht das Unglaubliche: Stacheln entwachsen blitzartig seinen Handrücken. Ein Assistent bietet sich, Logan zu helfen. Wider besseres Wissen schickt der Operationsleiter den jungen Mann gnadenlos ins tödliche Verderben.

Sie quälen den Mann, der Logan heißt. Er ist ihnen unheimlich. Bevor sie ihn in den Tank gelegt haben, rasierten sie seine Haare. Komplett, nun, nur zwanzig Minuten später sind schon wieder die ersten Stoppeln auf Gesicht und Körper zu sehen. Alle Schläuche und Kontrolleinheiten sind angeschlossen. Die Operation kann beginnen. Zügig pumpt das Adamantium in Logans Körper, aber seine Regenerationsfähigkeit hält den fremden Stoff aus. Vor den Augen der Wissenschaftler übersteht dieser Mann eine Tortur, die kein menschliches Wesen überstehen sollte. Mehr noch: Logan erholt sich langsam, erwacht. Da geschieht das Unglaubliche: Stacheln entwachsen blitzartig seinen Handrücken. Ein Assistent bietet sich, Logan zu helfen. Wider besseres Wissen schickt der Operationsleiter den jungen Mann gnadenlos ins tödliche Verderben.

Aus der Sicht des Operationsleiters ist sogar diese Tragödie ein Erfolg. Logan tötet ohne mit der Wimper zu zucken. Er ist, wie der Professor bald beinahe am eigenen Leib erfahren muss, eine Bestie. In einer Kurzschlusshandlung gibt er den Befehl, Logan zu töten. Aber der Befehl wird zurückgenommen. Logan ist zu wichtig. Logan ist genau das, was er sein soll: Eine Waffe. Wenig später soll sich in einem neuen Test bewähren. Alleine tritt er einem Rudel Wölfe entgegen. Für einen normalen Menschen würde diese Situation das Todesurteil bedeuten. Aber für Logan?

Wolverine ist die Waffe X. Der Autor Barry Windsor-Smith hat die Geschichte nicht nur geschrieben, sondern zeichnete sie auch. Das ist nicht ungewöhnlich, aber auch nicht an der Tagesordnung, da beide Prozesse zeitintensiv sind. In dieser Handlung, erschienen von April bis August 1991, wirft ein Rückblick ein knallhartes Bild auf die Entstehung Wolverines. Vieles an seinem Verhalten wird durch diese Geschichte erklärt. Das Tier in Wolverine wird verständlicher, denn die Bemühungen, die ihn dazu machten (oder auch verdammten) sind nicht nur tiefgreifend, sie werden auch in aller Deutlichkeit geschildert.

Es ist ein Kammerspiel. Wie so häufig in der jüngsten Zeit geht es nicht kreuz und quer um die Welt, gibt es kein Inferno in irgendeiner Großstadt oder im Weltraum. Windsor-Smith behandelt die Entstehung Wolverines in einer abgeschirmten und entlegenen Forschungsstation im tiefen Winter. Wir sehen die Umwandlung des Mutanten Logan, seine Konditionierung und wir sind als Leser zugegen, als der Mensch in Logan das Tier in sich zurückzudrängen sucht. Denn um zu fliehen, braucht er wenigstens einen Teil seines gesunden Menschenverstands. Windsor-Smith macht aber gleichzeitig ganz deutlich, das auf dieser Seite von Logans Gehirn vieles verschüttet, wenn nicht sogar für lange Zeit verloren ist.

Der Engländer Windsor-Smith, Jahrgang 1949, machte in 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durch eine vielbeachtete und erfolgreiche Umsetzung von Conan-Themen auf sich aufmerksam. Seit Beginn der 70er bis hinein in die 90er kann er auf Preise und Nominierungen in seinem Metier zurückblicken. 2008 wurde in die Eisner Awards Hall of Fame aufgenommen. Der grafische Stil ist hart wie seine Erzählweise. Er ist künstlerisch, das steht außer Frage, aber dort wo Zeichner heutzutage vergleichweise weiche Stile verfolgen, denen eher ein Glanz und Gloria anhaftet, rangiert Windsor-Smith eher in der Nähe von Frank Miller, sind seine Bilder doch eher militärisch prägnant. Aber die harte Ausdrucksform, das brutale wie in Stien gemeißelte Bild passt hier wie die berühmte Faust aufs Auge.

Denn Windsor-Smith versucht Logan so echt wie möglich zu machen. Das ist keine leichte Superheldengeschichte mit ein wenig Mutantendrumherum. Hier geht es um Folter, verbotene Experimente. Das wird von ihm ebenso ausdrucksstark und dunkel getuscht, wie die Vorlagen gezeichnet sind. Dass er sich jedoch auch weiterentwickelt hat, weicher in seiner Ausdrucksform geworden ist, zeigt sich in einer kurzen Sequenz im Anhang, die 2001 entstanden ist. Obwohl thematisch innerhalb der vorliegenden Handlung angesiedelt, fällt dieser Rückblick auf den Rückblick feiner aus, zerbrechlicher, sicherlich optisch auch etwas schöner, da der Tuschestrich hier viel weniger grob ausfällt.

Wolverine war nie ein Softie, doch hier ist er ein regelrechtes Tier, strotzt vor Kraft und Brutalität. Wer eine knallharte Superheldengeschichte lesen möchte, der jegliches weichgespülte Szenario abgeht und auch vor drastischen Bildern nicht zurückschreckt, sollte einen Blick auf den etwas härteren Wolverine werfen. 🙂

Wolverine, Waffe X: Bei Amazon bestellen

Link: www.barrywindsor-smith.com

Montag, 15. Juni 2009

Der Unheimliche ist in der Nähe. Er schmiedet seine Pläne und doch nur ein Ziel: Batman. Immer noch will er seine Rache. Batman wird sich ihm stellen müssen. Selten zuvor wurde der Dunkle Ritter derart in die Ecke gedrängt. Denn Hush weiß ganz genau, wo er seinen Erzfeind treffen kann.

Der Unheimliche ist in der Nähe. Er schmiedet seine Pläne und doch nur ein Ziel: Batman. Immer noch will er seine Rache. Batman wird sich ihm stellen müssen. Selten zuvor wurde der Dunkle Ritter derart in die Ecke gedrängt. Denn Hush weiß ganz genau, wo er seinen Erzfeind treffen kann.

Paul Dini, Autor von Hush, Herz der Finsternis, ist Produzent und Autor diverser Fernsehserien wie Tiny Toon Adventures, Batman Beyond, Batman: The Animated Series oder Superman: The Animated Series. Für die ersten drei genannten erhielt er insgesamt fünf Emmys, den US-amerikanischen Fernsehpreis schlechthin.

Im vorliegenden 19. Sonderband über den Mitternachtsdetektiven lässt er Hush zurückkehren. Die Arbeit des einstigen Jugendfreunds von Bruce Wayne ist noch nicht vollends getan. Mit dem ersten Auftreten des geistig Verwirrten ehemaligen Arztes Dr. Elliot hatte es gleichzeitig ein Stelldichein der Spitzencharaktere aus der Batman-Reihe gegeben. Die Zeichnungen von Jim Lee hatten aus dem Ursprungshit etwas ganz Besonderes gemacht. Hush wird angetrieben von Hass und Neid. Alles was Bruce Wayne hat und hatte, war besser als das, was Tommy Elliot hatte, der Tod von Bruce’ Eltern eingeschlossen.

Paul Dini beleuchtet diese gemeinsame Vergangenheit näher, holt Jugendszenen hervor, zeigt, wie Tommy sich in dieser und jener Situation verhält. In einem Moment ist er noch beherrscht, im nächsten explodiert er und ist nicht mehr in der Lage die Fassade der höheren Erziehung aufrecht zu erhalten.

… hüte dich vor dem Mann, der aus der Ferne angreift!

Hush ist geheimnisvoll. Hinter seinen Gesichtsbandagen wirkt er wie eine wandelnde Mumie. Er hat in gewissem Sinne Stil und prahlt gerne damit, wie das vorangestellte Zitat Aesops zeigt, das er Batman zum Abschied an den Kopf wirft. Der gruselige Effekt passt und lässt ihn durch seine enorme Kaltblütigkeit auf Augenhöhe mit Batman agieren. Paul Dini hat sich, um das unter Beweis zu stellen, eine besonders gemeine Vorgehensweise ausgedacht, die auf mehr als nur Batmans Herz, genauer seine Gefühle abzielt. Dini zitiert Batman ebenso wie andere kleine Begebenheiten aus dem phantastischen Genre allgemein.

Das Krankenhaus ist ein gern gesehener Ort, wenn es um unheimliche Vorgänge geht. Patienten, die seelenlos agieren oder auch Operationssäle sind nicht erst Themen seit Anatomie und anderen Filmen und Romanen dieser Art. Auch sind wieder andere Gegner Batmans zu Gast (wie z.B. Scarecrow) oder es werden Feinde imitiert (wie z.B. Bane).

Zeichner dieser Ausgabe ist Dustin Nguyen (nicht zu verwechseln mit dem Schauspieler gleichen Namens). Es wäre zu kurz gegriffen, zu behaupten, dass Nguyen in einem neuen modernen Stil arbeitet. Künstler wie Mike Mignola oder Eduardo Risso arbeiten gerne mit ähnlich vereinfachten Comic-Stilen. Sie sind an die Realität angelehnt, wirken aber auch wie eine erwachsene Form von Trickfilmen aus dem Cartoon Network. Sie sind nicht ganz kindlich, aber sie sind auch nicht ganz erwachsen. Er ist an der Grenze zur realitätsnahen Zeichnung. Manchmal hart an der Grenze, dann gleitet er wieder in künstlerische Gegenden ab, wo sich auch ein Darwyn Cooke (neue Abenteuer von Spirit) mit seinen sehr cartoonähnlichen Zeichnungen finden lässt.

Die Grafiken sind durchweg sehr fein, schlank, beinahe zerbrechlich zu nennen. Um den Effekt dieser fragil scheinenden Bilder nicht zu zerstören, ist die Kolorierung nur sparsam vorgenommen worden. Texturen, Verläufe und Lichteffekte sind nur punktuell zu finden. Das Gesamtbild ist düster, grünlich, bläulich, die Rückblicke sind in kaltem Braun und Grau gehalten.

Düster, sehr düster, sehr spannend und originell. Paul Dini zeigt wie versiert er als Autor auf dem Gebiet der Comics ist. Und er zeigt, dass seine Erzählung aus der Batman-Reihe einmal zu einem Klassiker werden könnte. 🙂

Sonntag, 10. Mai 2009

Ein privates Treffen, ein außergewöhnliches Treffen: Clark Kent, Bruce Wayne und Diana Prince. Träume haben die drei Helden zusammengeführt. Man könnte auch von Halluzinationen sprechen. Die Grenzen zwischen den Welten scheinen zu verschwimmen. Gerade noch saß Batman in seinem Jet und flog hoch über Gotham City. Im nächsten Moment taucht ein leichter Nebel in der Kanzel auf und dann … Er ist zwar noch in Gotham, aber das ist kein Gotham, das er kennt. Es riecht nach Friedhof, die ganze Atmosphäre ist gruftig. Bei genauer Betrachtung passt er in seinem Fledermauskostüm genau in das Szenario. Trotzdem gefällt es ihm nicht. Die beiden Männer, die er belauscht, wie auf Wache stehen und von magischen Schutzwällen sprechen, gefallen ihm noch weniger.

Ein privates Treffen, ein außergewöhnliches Treffen: Clark Kent, Bruce Wayne und Diana Prince. Träume haben die drei Helden zusammengeführt. Man könnte auch von Halluzinationen sprechen. Die Grenzen zwischen den Welten scheinen zu verschwimmen. Gerade noch saß Batman in seinem Jet und flog hoch über Gotham City. Im nächsten Moment taucht ein leichter Nebel in der Kanzel auf und dann … Er ist zwar noch in Gotham, aber das ist kein Gotham, das er kennt. Es riecht nach Friedhof, die ganze Atmosphäre ist gruftig. Bei genauer Betrachtung passt er in seinem Fledermauskostüm genau in das Szenario. Trotzdem gefällt es ihm nicht. Die beiden Männer, die er belauscht, wie auf Wache stehen und von magischen Schutzwällen sprechen, gefallen ihm noch weniger.

Ein neues Rätsel, eingeläutet von den drei großen DC-Helden. Einer der bekanntesten Comic-Autoren, Kurt Busiek, hat eine verschachtelte Geschichte entworfen, der es sich trotzdem sehr gut folgen lässt. Durch den geschickten Einsatz verschiedener Zeichner wird immer wieder die Aufmerksamkeit des Lesers gefordert. Das Auge muss sich neu einstellen, nach einigen Seiten gibt es stets einen neuen Kick. Diese Technik wurde schon mehrfach eingesetzt, aber hier gelingt es wie im Lehrbuch.

Der Leser (und vielleicht auch Fan des DC-Universums) darf sich neben den drei Helden auf zahlreiche Gastaustritte freuen. Rote Renner geben sich kurz die Ehre, die JLA fehlt auch nicht, ebenso wenig eine Green Lantern. Neben dem großen Rätsel im Hintergrund gibt es im Vordergrund satte Action, die zeitweise ein wenig an die große Auseinandersetzung von Superman mit Doomsday erinnert.

Gleich mehrere Zeichner haben sich zusammengefunden, um die drei großen Helden des DC-Universums zu feiern. Zeichner Mark Bagley macht den Anfang. Er ist der Zeichner der großen Augen und des breiten Lächelns. Comic-Fans werden seine tollen Bilder zu Ultimate Spider-Man kennen. Bagley idealisiert wie viele seiner Kollegen, aber er hat in seinen Figuren auch stets einen gewissen Püppcheneffekt. Das mag mit den Augenpartien zusammenhängen. Darüber hinaus setzt er gerne Muskelpartien ein (selber war z.B. ein Spider-Man derart drahtig wie bei seiner Ultimate-version). Seine Zeichnungen zeugen von großem Perfektionismus. Einzig könnte man negativ herausheben, dass seine Figuren zu lieb aussehen. Das ist bei einem Superman und einer Wonder Woman nicht schlimm, bei einem Batman jedoch, der jüngst vermehrt zu seinem eigenen Schurken mutiert (in der normalen wie auch in alternativen Erzähllinien), da passt es nicht so recht.

Scott McDaniel ist ein wenig mehr cartoony. Fans konnten seine Arbeiten hierzulande bei einigen Superman-Folgen erleben, in denen ein neues Supergirl ihren Einstand feierte. Neben all den Zeichnern, die doch sehr um sehr real anmutende Erscheinungsbilder bemüht sind, gibt er seinen Bildern einen beinahe abstrakten Anstrich. McDaniel reduziert nicht so sehr, wie es ein Darwyn Cooke macht, aber er begibt sich in diese Richtung. Allerdings pflegt McDaniel keinen bekannten Zeichentrickstil, doch, und das lässt sich nicht von der Hand weisen, könnte dies für besonders Actionreiche Szenarien ein guter Ausgangsstil sein.

Ein sehr gutes Zeichnerteam sind auch Tom Derenick und Wayne Faucher, denen es gelingt, eine Mischung aus Alan Davis und George PerezJohn Buscema, also deutlich härter, kantiger als bei einem John Romita, der runder und weicher zeichnete. Derenicks und Fauchers Bilder wirken wie gemeißelt, eigentlich mehr wie Marvel als DC (obwohl diese Trennlinie durch den heute weitaus häufigeren Zeichnertausch nicht mehr so strikt gezogen werden kann).

Ein schöner Höhepunkt der vielen Ereignisse im DC-Universum. Verschachtelt zwar, aber sehr viel geradliniger erzählt als die übrigen Geschichten, die das bestehende Gesamtszenario gründlich umgekrempelt haben. 🙂

Sonntag, 03. Mai 2009

Der Joker wird aus dem Arkham Asylum entlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein ganz normaler Tag in Gotham City. Das Leben hat sich wieder etwas beruhigt. Es gibt Verbrechen, aber sie sind nicht ganz so abartig wie sonst und weniger spontan. Nun aber ist der Joker wieder da. Und er kann es ganz und gar nicht leiden, wie seine Gebiete verschachert, wie seine Einnahmequellen geschmälert wurden. Johnny Frost wird der neue Fahrer des Jokers. Der Clown der Unterwelt hält sich zurück, weiß seine Wutausbrüche unter Kontrolle zu halten. Beinahe jedenfalls.

Der Joker wird aus dem Arkham Asylum entlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein ganz normaler Tag in Gotham City. Das Leben hat sich wieder etwas beruhigt. Es gibt Verbrechen, aber sie sind nicht ganz so abartig wie sonst und weniger spontan. Nun aber ist der Joker wieder da. Und er kann es ganz und gar nicht leiden, wie seine Gebiete verschachert, wie seine Einnahmequellen geschmälert wurden. Johnny Frost wird der neue Fahrer des Jokers. Der Clown der Unterwelt hält sich zurück, weiß seine Wutausbrüche unter Kontrolle zu halten. Beinahe jedenfalls.

Eine kleine Party, bei der Johnny glaubt, endlich angekommen zu sein, wird durch einen schrecklichen Zwischenfall wieder in die Realität zurückgeholt. Zwar hat der Joker die Anstalt verlassen, doch er ist so wahnsinnig und so gemeingefährlich wie eh und je.

Schluss mit lustig! Dieser Joker hat mit dem guten alten grinsenden Bananengesicht nichts mehr gemein. Das ist kein Joker, der seine Feinde an die Kerzen einer überdimensionalen Torte fesselt, das ist ein Joker, der seine Opfer häutet. Eine Harley Quinn verhaut ihre Gegner nicht mit einem Kirmeshammer, eher strippt sie auf einer Bühne. Killer Croc könnte sofort von Michael Clarke Duncan (u.a. Kingpin in Daredevil) gespielt werden. Und der Joker ist zweifellos von der tollen Darstellung Heath Ledgers im letzten Batman-Film The Dark Knight inspiriert. Fast möchte man sogar sagen, dass der Joker von Autor Brian Azarello noch einige Stufen auf der Leiter der Gewalt nach oben gehetzt wurde.

Ähnlich wie Kino lässt es sich als Leser nicht vorhersagen, wann diese weiß geschmickte Vulkan wieder ausbrechen wird. Auch im Sinne der Dramaturgie gibt Azarello keinen Hinweis darauf. Der Joker agiert zufallsgesteuert. Sicher hat er das eine oder andere Ziel, auch spannt er diverse Charaktere wie Schachfiguren vor den imaginären Karren, aber letztlich gibt es nur ein wirkliches Ziel, die Zerstörung. Oder wie Azarello seinen Twoface erklären lässt:

Er wird vor Ihrer Leiche stehen, mit Ihrem Blut an seinen Händen, und er wird laut lachen … nicht, weil Ihr Leben ihm nichts bedeutet … sondern weil der Tod für ihn die Pointe ist.

Johnny Frost ist einer dieser kleinen Handlanger, ein Redshirt, bereit, jeden Moment über die Klippe zu gehen. Hier sehen wir ihn als Erzähler, Analysator und Nebenfigur in einem. Johnny Frost ist einer der Verlierer, wie es sie in Krimis oder Thriller häufig gibt. Sie sind nicht richtig schlecht, aber auf der schiefen Bahn. Sie haben die meiste Zeit ihres Leben im Gefängnis verbracht. Sie sehen für sich keine Alternative. Ein Leben im Rahmen des Gesetzes scheint nicht machbar. Durch die Begegnung mit dem Joker muss Frost feststellen, dass er am Rand einer Klippe balanciert und dass ein Absturz nicht nur möglich, sondern im Beisein des Jokers der logische Schluss ist. Doch lange Zeit weigert sich Frost, diesen Schluss anzuerkennen, schließlich rettet er dem Joker sogar das Leben.

Lee Bermejo ist ein ziemlich ausdrucksstarker Künstler. Vor geraumer Zeit konnte der Batman-Fan den Dreiteiler Batman/Deathblow: Nach dem Feuer hierzulande lesen. Schon damals war Bermejos Hang zur Realität drastisch und dramatisch zugleich. Er gestaltete seinen eigenen Batman, zog ihn regelrecht an, zwar nicht wie es ein Alex Ross macht, sondern vielmehr wie ein Batman sich anziehen würde, wenn das Fledermauskostüm echten Ansprüchen genügen müsste. Das wirkt martialisch, militärisch und weitaus weniger technisiert als in den beiden jüngsten Verfilmungen mit Christian Bale.

Aber Batman ist hier eine absoluten Randfigur. Das Hautaugenmerk liegt auf dem Joker, wie ihn ein Heath Ledger in Ansätzen spielte. Bermejo macht seinen Joker noch echter und dank verschiedenster Szenen, von Azarello geschrieben, erhält er ausreichend Gelegenheit dazu, den Joker sehr facettenreich darzustellen. Verbunden mit einem starken Hang zum Perfektionismus ergeben sich für den Leser wahnsinnig tolle Bilder, mal normal getuscht und koloriert, dann wieder äußerst fein koloriert, fast in Titelbild-Qualität.

Batman? Der wird nur zum Schluss gebraucht. Als die Unterwelt ihr Auskommen mit dem Joker nicht alleine regeln kann, taucht der dunkle Ritter auf. Als Leser fragt man sich, wo er die ganze Zeit geblieben ist, war er doch in alter Zeit immer viel schneller zur Stelle und nicht erst wenn Twoface um Hilfe ruft. Aber Batman, so muss es in der Gegenwart auch akzeptiert werden, ist nur ein Mensch und kann immer nur an einer Stelle gleichzeitig sein.

Der Joker: Vor ihm haben alle Angst, sogar seine Kollegen. Brian Azarello präsentiert einen knallharten und brutalen Joker, der alle anderen Schurken aussticht. Der Joker ist nicht zu kontrollieren, er ist das Chaos, eine Urgewalt. Spannend erzählt von der ersten bis zur letzten Seite. 🙂

Sonntag, 26. April 2009

Das kleine Neugeborene ist für das kinderlose Paar ein Geschenk des Himmels. Doch ein Mischling ist in Japan nicht gerne gesehen, obwohl es in japanischer Tradition aufwächst. Und es kommt der Tag, da die Wut sich nicht mehr unterdrücken lässt, da sich eine Macht ihren Weg bahnt, die das Kind nicht zu steuern vermag. An diesem Tag nimmt sich jemand anderes des Kindes an.

Das kleine Neugeborene ist für das kinderlose Paar ein Geschenk des Himmels. Doch ein Mischling ist in Japan nicht gerne gesehen, obwohl es in japanischer Tradition aufwächst. Und es kommt der Tag, da die Wut sich nicht mehr unterdrücken lässt, da sich eine Macht ihren Weg bahnt, die das Kind nicht zu steuern vermag. An diesem Tag nimmt sich jemand anderes des Kindes an.

Zeitgleich zum Start des Wolverine-Kinofilms erwacht auch die Serie zu neuem Leben. Im Gegensatz zu mancher anderen Comic-Figur gehört Wolverine zu einer der langlebigsten auf dem deutschen Comic-Markt. Wolverine ist der Rächer, der bärbeißige Mutant, oft ein wenig im Schatten anderer Superhelden und doch hat er es geschafft, sich in die Herzen der Fans zu agieren.

Seine Langlebigkeit, infolge seiner Selbstheilungskräfte, bietet genügend Möglichkeiten immer neue Geschichten aus der Vergangenheit einzuflechten. Dabei enstehen und entstanden nicht unbedingt Geschichten, die Wolverine sympathischer machen, im Gegenteil. So ist auch dieser Blick in die Vergangenheit Wolverines nicht von Mitgefühl geprägt. 1943 sind mehrere japanische Familien in Kalifornien interniert worden. Wolverine ist hier nicht der große Befreier, er ist ein Peiniger, der über die Leichen von Frauen und Kindern geht.

Also sollte der Fan tunlichst den smarten Hugh Jackman vergessen und sich wieder zurückbesinnen auf die kleine, haarige, muskelbepackte und wölfische Figur, die Wolverine einmal war und von der Autor Daniel Way hier einiges zurückgebracht hat. In der Gegenwart weiß Wolverine um seine Fehler aus der Vergangenheit, aber er kann sie nicht wieder gut machen. Einzig kann er versuchen aufzuräumen. Sofern es ihn nicht vorher aufräumt. Wolverine wird hier von den Geistern der Vergangenheit einmal mehr eingeholt, ein beliebtes Thema bei Wolverine (erst jüngst geschehen mit Wolverine: Logan).

Aber es sind nicht nur die Opfer unmenschlicher Experimente, die Daniel Way hier beschwört, es ist auch ein Sohn, der Wolverine hier Schwierigkeiten macht. Nach X 23 gibt sich nun eine weitere wölfische Kreatur mit Klingen die Ehre. Daniel Way lässt den ebenfalls wölfischen und sehr geheimnisvollen Romulus im Hintergrund agieren. Wie ein Dr. Mabuse< zieht ein scheinbar Unsterblicher im Hintergrund die Fäden. Auch Parallelen zur Highlander-Serie sind spürbar. Way geht nicht den geraden Weg, er lässt Wolverine Hürden überwinden, bevor der Leser endlich die Zusammenkunft von Vater und Sohn bewundern darf. Cut! Fortsetzung folgt.

Bis zu diesem Punkt war es allerdings sehr spannend. Es wird gekämpft, doch in den meisten Fällen bleiben die Ergebnisse von Gewalt diffus. Da ist es erstaunlich, wenn Zeichner Stephen Segovia plötzlich die Zügel fahren lässt und zeigt, wie jemandem der Kopf zertrümmert wird, weil er seinen sadistischen Ausbilder böse angeschaut hat. (Natürlich muss er die textliche Vorlage Ways befolgen, doch diese Darstellung wirkt irritierend.) Segovia arbeitet ähnlich wie ein Leinil Francis Yu, etwas weniger zerbrechlich, aber seine Figuren sind ähnlich gestreckt und sehr statuenhaft. Die metallisch ausschauende Kolorierung von Matt Milla verstärkt diesen Eindruck noch. Interessant ist Segovias Nasentick, wenn man es so nennen möchte. Gerne schraffiert er den Nasenbereich, obwohl es von den Schattenrichtungen her unnötig erscheint.

Ein anderes zeichnerisches Kaliber ist Marcelo Frusin. Sehr viel reduzierter, mehr ein Pat Lee (Wolverine/Punisher) oder ein Sean Phillips. Betrachtet man die Zeichnungen wird auch sehr schnell deutlich, wie Frusin einen Wolverine im Film besetzt hätte: mit einem jungen Clint Eastwood. Unter der Maske fällt es freilich nicht mehr so auf. Autor Gregg Hurwitz, der hier eine abgeschlossene Geschichte abliefert, schreibt über einen Rachefeldzug Wolverines. Auch schon Thor empörte sich auf seine Art über den Tod einer alten Frau, die von Verbrechern eher zufällig getötet wurde. Aber Thor gab seiner Wut nicht dadurch Ausdruck, indem er die Gangster massakrierte. Wolverine kennt keine Grenzen. Ein Auge für ein Auge nimmt er wörtlich.

Wolverine trägt zwar immer noch eine Variante des klassischen X-Men-Kostüms, doch die klassischen Zeiten sind lange vorbei. Längst ist er Richter und Henker in einer Person geworden. Es mag seine Fans haben, es nimmt der Figur aber auch die Tiefe, wenn sie auf Dauer auf diese Eigenschaften reduziert wird. Spannend bleibt es dank guter Autoren und ebensolcher Zeichner. 🙂

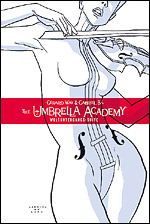

Sie waren einmal Kinder. Äußerlich, kurz nach der Geburt, sahen sie aus wie andere Kinder. Die Umstände ihrer Geburt hingegen waren mysteriös. 43 von ihnen wurden zwar geboren, doch waren bis kurz vor diesem dramatischen Zeitpunkt ihre Mütter überhaupt nicht schwanger. Sir Reginald Hargreeves nahm sich einiger dieser Kinder an. Er erzog sie (oder ließ sie erziehen) und sehr bald schon greifen die Kinder in das Weltgeschehen ein. Einer ihrer ersten Fälle führt sie nach Paris. Als der Eiffelturm Amok lief heißt es somit zu Beginn. Ein Amoklauf ist es zwar nicht, eher eine Art Diebstahl, aber letztlich ist Paris um einen Eiffelturm ärmer, denn dieses stählerne Konstrukt ist kein einfacher Turm.

Sie waren einmal Kinder. Äußerlich, kurz nach der Geburt, sahen sie aus wie andere Kinder. Die Umstände ihrer Geburt hingegen waren mysteriös. 43 von ihnen wurden zwar geboren, doch waren bis kurz vor diesem dramatischen Zeitpunkt ihre Mütter überhaupt nicht schwanger. Sir Reginald Hargreeves nahm sich einiger dieser Kinder an. Er erzog sie (oder ließ sie erziehen) und sehr bald schon greifen die Kinder in das Weltgeschehen ein. Einer ihrer ersten Fälle führt sie nach Paris. Als der Eiffelturm Amok lief heißt es somit zu Beginn. Ein Amoklauf ist es zwar nicht, eher eine Art Diebstahl, aber letztlich ist Paris um einen Eiffelturm ärmer, denn dieses stählerne Konstrukt ist kein einfacher Turm.

Überhaupt ist hier nichts, wie es scheint. Die Spannungen unter den Kindern sind am Anfang unübersehbar. Eigentlich soll eine gewisse Hierarchie vorherrschen, aber bei Zehnjährigen gehen schon einmal die Pferde durch. Es sind eben Kinder, wenn auch ganz besondere. Weitere zwanzig Jahre später ist das Projekt einer kleinen Gemeinschaft, bestehend aus ungewöhnlichen Menschen mit Superkräften, gescheitert. Die ehemalige Nummer Eins ist lieber im Weltraum, nicht zuletzt, da sie nun den Körper eines Gorillas hat und nur noch ihr Kopf an einen Menschen erinnert.

Die Umbrella Company muss sich wieder zusammen finden, nicht zur Begeisterung aller Beteiligten, doch Sir Reginald ist verstorben und besondere Umstände zwingen die Mitglieder dazu, wieder aktiv zu werden.

Modern und ohne Ballast von Vorbildern präsentiert sich die Geschichte von Gerard Way, gezeichnet von Gabriel Bá. Dort, wo sich Parallelen zu anderen Superhelden-Geschichten ergeben könnten, reißen Way und Bá immer rechtzeitig das Steuer herum. Instinktiv oder absichtlich, das vermag wohl niemand zu sagen.

Hier ist ein wenig Anarchie im Spiel. Nicht alles wird gleich erzählt. Die laufende Erzählung, miteinander verschmelzende Rückblenden und Nebenerzählstränge wirken wie überraschende Hackentricks. Ein Zeitsprung von 20 Jahren lässt viel Raum, um diesen zu füllen und mit geheimnisvollen Andeutungen zu spielen und unerwartete Wendungen einzubauen. Wer nach dem Anblick von Nummer Eins‘ Gorillakörper dachte Das kann ja heiter werden, wird nicht weniger erstaunt sein, wenn Nummer Fünf nach zwanzig Jahren immer noch so aussieht wie vor zwanzig Jahren.

Verwirrend? Ja, das ist es auch zunächst. Die Erzählweise von Gerard Way lässt es nicht zu, dass mal eine Seite locker flockig übersprungen werden kann. Hier gilt es aufzupassen. Aber, und das muss fett und doppelt unterstrichen werden, wegen ihrer unkonventionellen Art macht die Erzählung auch in hohem Maße Spaß. Deshalb will man keine Seite überblättern. Ganz im Gegenteil ist es eher interessant, jede Seite nach erstmaligem Lesen noch einmal abzuklopfen. Das ist nicht ganz so düster wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, aber wenigstens ebenso spannend wie der erste Teil jener Saga.

Gabriel Bá gehört einer äußerst modernen Art der Comic-Zeichner an. Er ist stilistisch vergleichbar mit Kevin O‘Neill (League of extraordinary gentlemen), Guy Davis (B.U.A.P., Als die Zombies …) oder Jamie Hewlett, dem Zeichner, der den Gorillaz zu ihrem Äußeren verhalf. Ähnlichkeiten zu Bildern von Guy Davis? Das mag auch daran liegen, dass diese MTV-Clip-Optik oder auch Cartoon-Network-Optik nicht nur wegen ihrer geradlinigen Ausführung und Kantigkeit vergleichbar ist, sondern auch wegen ihrer Kolorierung, die einen großen Anteil an den Bildern hat. Dave Stewart, Haus- und Hof-Kolorist für Davis in Sachen B.U.A.P., folgt der kantigen Vorgabe der Grafiken und macht aus diesem Abenteuer ein kunterbuntes Action-Vergnügen.

In der Endausführung von Bá mögen die Zeichnungen leicht wirken, hingeworfen, dennoch geht ihnen eine Entwicklung voraus, die sich im Anhang in Auszügen ablesen lässt. (Man würde sich als Fan einmal eine schöne Sammlung solcher Entwicklungszeichnungen zu verschiedenen Serien in einem Band wünschen. Ich jedenfalls tu‘s.) Besonders faszinierend ist Nummer Eins oder auch Space Boy. Doch nicht nur die Figuren sind erwähnenswert, vielmehr hat die gesamte Gestaltung nicht nur Charme sondern auch einen gewissen Vorbildcharakter. Ist der Leser beim Endspurt angelangt, vermag er nicht mehr zu sagen, was ihn so vorantrieb. War es die Erzählung? Oder die Bilder, die deutlich eine Geschwindigkeit vermitteln und das Tempo zu dosieren verstehen?

Was zuerst wie ein Experiment wirkt, ist teilweise innovativ, nervenaufreibend, lustig, dramatisch, äußerst unterhaltend. Es geht seinen eigenen Weg, möglicherweise nicht für jedermann etwas, aber wer sich abseits bekannter SciFi- und Superhelden-Geschichten orientieren möchte, findet hier vielleicht Abwechslung. Einen Blick sollte man auf alle Fälle riskieren. 🙂

The Umbrella Academy, Weltuntergangs-Suite: Bei Amazon bestellen

Freitag, 24. April 2009

Ein Gott fällt. Orion, der Jäger, einer der Götter von New Genesis, der Welt, die in der Vergangenheit den Machenschaften von Darkseid immer wieder Einhalt gebot, ist tot. Der ehemals mächtige Krieger liegt auf einem Müllhaufen. Ein irdischer Polizist findet ihn und gerät dadurch in einen Strudel von Ereignissen, die er sich im Traum nicht vorgestellt hätte. Hinter den Kulissen, von den Helden unbemerkt, pirscht sich jemand an die Schurken heran und versucht sie zu einen. Libra, so nennt sich der Maskierte, will das Gleichgewicht wieder herstellen. So verspricht er es jedenfalls. Aber die Schurken sind misstrauisch. Vielen geht es um die alleinige Macht.

Ein Gott fällt. Orion, der Jäger, einer der Götter von New Genesis, der Welt, die in der Vergangenheit den Machenschaften von Darkseid immer wieder Einhalt gebot, ist tot. Der ehemals mächtige Krieger liegt auf einem Müllhaufen. Ein irdischer Polizist findet ihn und gerät dadurch in einen Strudel von Ereignissen, die er sich im Traum nicht vorgestellt hätte. Hinter den Kulissen, von den Helden unbemerkt, pirscht sich jemand an die Schurken heran und versucht sie zu einen. Libra, so nennt sich der Maskierte, will das Gleichgewicht wieder herstellen. So verspricht er es jedenfalls. Aber die Schurken sind misstrauisch. Vielen geht es um die alleinige Macht.

Unterweltsgrößen wie Lex Luthor fällt es schwer, sich einem großen Ziel unterzuordnen, wenn dafür die Belange anderer berücksichtigt werden müssen. Dennoch zeigen Libras Bemühungen bald die ersten Erfolge. Die Helden der Erde müssen sich unterdessen wie Schulkinder vorführen lassen. Zur Untersuchung des Todes von Orion wurden von den Wächtern von OA Alpha Lanterns entsandt. Mit aller zur Verfügung stehenden Überheblichkeit machen sich die Alpha Lanterns an die Arbeit.

Geheimnisvoll ist die Atmosphäre gleich zu Beginn des Auftakts zur Final Crisis. Bislang hat sich vieles verändert im DC-Universum und der Fan wusste zeitweise nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Mit den neuesten Ereignissen tritt etwas Ruhe ein. Einige kleine Erzählschnippsel zu Beginn sorgen für ein klein wenig Verwirrung, doch schon bald erfolgt die Erzählung höchst strukturiert, ein wenig wie in einer Soap Opera, aber überhaupt nicht vorhersehbar.

Wer ist Libra? Diese Frage kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden, doch es ist eine Frage, mit der sich auch die hier versammelten Superschurken auseinandersetzen. Da ist ein neuer Outlaw in der Stadt, den niemand jemals zuvor gesehen hat und will ihnen Befehle erteilen. Das ist ungewöhnlich genug. Ungewöhnlicher noch wird der Umstand, wenn dieses Wesen (die Frage des Geschlechts ist auch ungeklärt) seine Macht demonstriert und vor den Augen der versammelten Schurken einen Helden tötet (wenn auch nur einen relativ unbekannten). Und als wäre das nicht außergewöhnlich genug, ermitteln nicht nur Alpha Lanterns in einem Gottesmord, sondern auch noch ein ganz normaler Polizist.

Der Auftakt der Final Crisis bedeutet auch ein Wiedersehen. Ein paar alte Bekannte wie Doktor Light oder Mirror Master feiern hier ihren Kurzauftritt. Gegen passablere Helden wie den Flash ist es um sie nicht so gut bestellt, doch diese Kleinhelden von der League of titans … Irgendwie scheinen die noch nicht ganz trocken hinter den Ohren zu sein. Es sind diese kleinen Episoden am Rande, die auch die Schurken menschlicher erscheinen lassen und damit mehr Volumen geben.

Grafisch kann sich der Fan hier nicht beschweren. Den Auftakt macht der langjährige Rächer-Zeichner George Perez, der auch das Zusammentreffen von JLA und Rächern in Szene setzte. Weitere eindrucksvolle Gastarbeiten, vielleicht noch einen Hauch realistischer (aber nur einen Hauch) werden von Tony Daniel, Aaron Lopresti, Ivan Reis und Philip Tan abgeliefert. Weitere Top-Zeichner geben sich in der Haupthandlung die Ehre. Ed Benes bereicherte mit seinen Arbeiten die Welt von Superman, JLA oder auch der Birds of prey. Carlos Pacheco schuf mit seinen Bildern zu den Episoden um einen bösen Batman und einen bösen Superman ein wunderschön gezeichnetes Comic-Erlebnis. Für den Großteil der Umsetzung ist schließlich J.G. Jones verantwortlich. Insgesamt, und das betrifft auch das ungleich größere Team für Tusche und Farbe, hat sich DC nicht lumpen lassen, um aus der ersten Episode der Final Crisis ein Fest für die Augen werden zu lassen.

Ein sehr guter Gesamteindruck, optisch wie erzählerisch. Der Autor Grant Morrison bereitet seine Geschichte so gut auf, dass man am liebsten gleich alles lesen möchte. Leider muss man sich bis zur Fortsetzung gedulden. Das ist aber auch der einzige Nachteil am Auftakt der Final Crisis. 🙂

Montag, 20. April 2009

Die X-Men sind tot. Es leben die X-Men! Cyclops kann nach der großen Katastrophe und der Minimierung aller Mutanten weltweit nicht von den X-Men lassen. Jemand muss weiterhin für das Gute, für ein wenig Gerechtigkeit oder wenigstens für Sicherheit einstehen. Ein paar wenige Mutanten könnten den Traum von Charles X. Xavier neu erstehen lassen. Aber sie sind allesamt blutjung und unerfahren, obwohl ihre Kräfte es in sich haben. Blindfold besitzt zwar keine Augen, sehen kann sie dennoch. Ink kann Kräfte über die Art und Platzierung von Tätowierungen auf seinem Körper erlangen. Wolf Cub ist ein Werwolf, Rockslide ist ein unzerstörbarer Gigant, der mächtig hinlangen kann. Dust kann sich in eine tödliche Sandwolke verwandeln.

Die X-Men sind tot. Es leben die X-Men! Cyclops kann nach der großen Katastrophe und der Minimierung aller Mutanten weltweit nicht von den X-Men lassen. Jemand muss weiterhin für das Gute, für ein wenig Gerechtigkeit oder wenigstens für Sicherheit einstehen. Ein paar wenige Mutanten könnten den Traum von Charles X. Xavier neu erstehen lassen. Aber sie sind allesamt blutjung und unerfahren, obwohl ihre Kräfte es in sich haben. Blindfold besitzt zwar keine Augen, sehen kann sie dennoch. Ink kann Kräfte über die Art und Platzierung von Tätowierungen auf seinem Körper erlangen. Wolf Cub ist ein Werwolf, Rockslide ist ein unzerstörbarer Gigant, der mächtig hinlangen kann. Dust kann sich in eine tödliche Sandwolke verwandeln.

Die ersten Trainingseinheiten fallen ernüchternd aus. Gemeinsames Kämpfen ist ihnen fremd. Gegen ihre virtuellen Gegner, eine frühere Gruppe junger X-Men, haben sie durch ihre schlechte Koordination keine Chance. Cyclops hingegen treibt sie an, drängt sie. Die Zeit spielt gegen sie. Den Anschein vermittelt er jedenfalls und schickt seine Schutzbefohlenen alsbald in den Kampf. Aber etwas stimmt nicht. Blindfold kann auch in die Zukunft sehen. Was sie in ihren Visionen entdeckt, gefällt ihr nicht. Leider sieht sie immer nur Bruchstücke und schon gar nicht das, was sie auch wissen will.

Eine neue Generation macht sich startbereit. Gefangene werden keine mehr gemacht. Kein Witz, denn Cyclops macht den neuen Anwärtern klar, dass ihre Feinde keinen Moment zögern werden, sie zu töten. Deshalb sollen sie, wenn ihnen ihr Leben lieb ist, zuerst töten und zwar gnadenlos. Das sollte den neuen Mitgliedern etwas merkwürdig vorkommen. Zunächst jedoch glauben sie ihrem Lehrer, der die Aufgabe diverser anderer X-Men übernommen hat, allen voran Charles Xavier.

Marc Guggenheim inszeniert einen Neustart mit blutjungen Mutanten, die auf gewissen Weise kämpfen können, aber noch nicht wissen wissen, was es bedeutet, ein X-Men zu sein. Sie starten in einer Zeit, in der viele ihre Fähigkeiten verloren haben und eine deutliche Hoffnungslosigkeit und Weltuntergangsstimmung in der Luft liegt. Andererseits können normale Menschen aufatmen, denn die großen Schlachtfelder von Helden und Bösewichtern sind seltener geworden. Aber eben nur selten. Als Leser muss man sich fragen, wer sich an all die Aufräumarbeiten macht, die Schäden bezahlt und und und. Kaum hat Guggenheim die neuen Jungs und Nädels auf die Welt losgelassen, machen sie auch schon Kleinholz. Immerhin bleibt das in den Nachrichten nicht unerwähnt.

Die neuen X-Men lassen sich leichter überreden mitzumachen, als es in der Vergangenheit mitunter der Fall war. Guggenheim gibt den Kids eine Aufgabe. Wie falsch sie in jeglicher Hinsicht liegen, ist eine positive Überraschung (für den Leser, nicht für die Akteure). Das ist ohne Unterbrechung spannend und wartet sogar mit einem Ende auf, dass der Leser als besonderen Schluss erwarten würde, aber nicht als Überleitung zu einem zweiten Teil.

Yanick Paquette ist ein Minimalist. Zarte, schmale Striche und keiner zuviel, das scheint seine Devise zu sein. Bekannt durch seine Arbeiten an den Ultimativen X-Men ist er nun in das erste Universum zurückgekehrt. Schatten und Schraffuren werden von Paquette nur eingesetzt, wenn es notwendig ist. Das betrifft dunkle Flächen, Halbschatten, Trenner zwischen Hell und Dunkel. Darüber hinaus überlässt er den Hauptteil der Arbeit, um einen voluminöseren Effekt zu erzielen, dem Koloristen. Paquette abstrahiert auch ein wenig. Bei Charakteren wie Rockslide fällt das nicht weiter auf, je menschlicher die Figuren werden allerdings schon. Da Terry Dodson einige Cover für diese kleine Reihe zeichnete, fällt der Unterschied zwischen möglichst hohem (idealisiertem) Realismus und Abstraktion verstärkt auf. Durch die sehr dünnen Tuschestriche zu Beginn wirken auch die Zeichnungen etwas dünn, durch eine fettere Linienführung im zweiten Teil gibt sich das.

Ein gelungener geheimnisvoller Auftakt: Für Neulinge auf dem X-Men-Parkett ist dies auch ein guter Einstieg, ein Schnupperkurs, da die Geschichte keinerlei Vorkenntnisse braucht. Der Schluss ist gemein und lässt für den zweiten Teil einiges erwarten. Man darf richtig gespannt sein.

Samstag, 18. April 2009

Spidey hatte schon viele seltsame Begegnungen, aber ein Mann, der nur mit einer lilafarbenen und ausgeleierten Hose bekleidet ist, gehörte bislang nicht dazu. Spider-Man wundert sich noch mehr, als das Militär ein besonderes Interesse an diesem merkwürdigen Mann zeigt. Allerdings kann sich Peter Parker einen Reim auf dieses Interesse machen. Aus dem eher normal gewachsenen Mann mit der lilafarbenen Hose wird wenig später ein giftgrüner drei Meter hoher mit Muskeln bepackter Koloss. Dieser Hulk entzieht sich dem Zugriff der Soldaten durch einen gewaltigen Sprung. Da kommt selbst ein Spider-Man nicht mit.

Spidey hatte schon viele seltsame Begegnungen, aber ein Mann, der nur mit einer lilafarbenen und ausgeleierten Hose bekleidet ist, gehörte bislang nicht dazu. Spider-Man wundert sich noch mehr, als das Militär ein besonderes Interesse an diesem merkwürdigen Mann zeigt. Allerdings kann sich Peter Parker einen Reim auf dieses Interesse machen. Aus dem eher normal gewachsenen Mann mit der lilafarbenen Hose wird wenig später ein giftgrüner drei Meter hoher mit Muskeln bepackter Koloss. Dieser Hulk entzieht sich dem Zugriff der Soldaten durch einen gewaltigen Sprung. Da kommt selbst ein Spider-Man nicht mit.

Etwas ist faul auf dem nordamerikanischen Kontinent. Einige Kräfte scheinen fest entschlossen zu sein, den ultimativen Soldaten zu schaffen. Erste Versuche, im Labor wie im Feld, verliefen wenig ermutigend. Der Präsident höchstpersönlich will keinen Vorzeigesoldaten mehr auf dem Schlachtfeld auf einer Fahne liegend verbluten sehen. Es muss einen Weg geben. Und es gibt ihn tatsächlich. Einige Individuen sind widerstandsfähiger als andere. Sie nehmen die Injektionen an, erleben allerdings Phasen allergrößter Schmerzen und sind schwer zu bändigen.

Langsam kommt ein Geheimnis ans Licht, so unglaublich, dass es niemand der Akteure, die sich nun auf entgegengesetzten Seiten wiederfinden, für möglich gehalten hätte.

Die Ultimate Origins lüften ein Geheimnis nach dem anderen. Manche werden beiläufig angesprochen (aber dennoch so, dass die Überraschung sitzt), andere auf den Punkt genau geschildert und sehr detailliert. Die Eröffnungsszene, in der Spider-Man auf den Hulk trifft, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was sich Top-Autor Brian Michael Bendis wieder ausgedacht hat. An seiner Seite, verantwortlich für die Umsetzung der Bilder, ist Butch Guice. Guice ist kein Bryan Hitch, der Maßstäbe für das Ultimative Universum setzte, aber er ist auf dem besten Wege sich ein Kopf an Kopf Rennen mit seinem Künstlerkollegen zu liefern.

Ultimate Origins ist in mancher Hinsicht eine Überraschung. Nur ganz selten wurden Geheimnisse oder Hintergründe einer einzelnen Figur derart kompromisslos gelüftet. Hier geschieht es gleich der Reihe nach. Es wäre unfair, einige Begebenheiten, hier zu lüften, aber gezeigt zu bekommen, wie Peter Parker nicht nur den Hulk, sondern auch Nick Fury kennen lernt, ist faszinierend einfach gelöst und höchst dramatisch dazu. Während sich in der Vergangenheit Konstellationen herausbilden (Magneto und Charles Xavier, Nick Fury, Wolverine und Shield, Hank Pym und Bruce Banner), entsteht in der Gegenwart etwas ganz anderes und eine neue (nicht unwichtige) Figur wird geboren. Das ist auch schon fast falsch, denn nebenher noch ein weiterer ultimativer Charakter eingeführt, wieder eher beiläufig, aber für die Zukunft der Ultimativen von Bedeutung. Die Fantastischen Vier, sonst für ganz eigene und ebenfalls besondere Handlungsstränge gut, verkommen hier fast zu Statisten.

Das Nachwort berichtet über die einzelnen Versuche Marvels, ihre eigenes Universum auf neue Füße zu stellen oder in andere Universen vorzustoßen. Nichts hat so recht geklappt, bis es ultimativ wurde. Inzwischen, wie schon oft festgestellt, hat die neue Ernsthaftigkeit, derer es andere Vorreiter als Marvel gegeben hat, auch in das normale Universum Einzug gehalten. Zeichner wie Butch Guice treiben das Ultimative Universum weiter voran, indem sie spektakuläre Ansichten schaffen.

Ein besonderer Ausflug (immer wieder gern gesehen) geht hier ins Wilde Land. Hier haben Mutanten eine Zuflucht gefunden, hier können sie unbehelligt an einer Zukunft bauen. Guice geht sehr respektvoll mit den einzelnen Charakteren um. Es ist ungewiss, ob er es nur als Job betrachtet, oder ob es ihm doch eine gewisse Ehre ist, die Entstehung eines Helden zu zeichnen, aber hier ist nichts dahingeschludert. Ein wenig erinnern die akribisch gezeichneten Bilder an die Arbeitsweise von Russel Braun. Braun zeichnete Wahre Freunde, ein Batman-Abenteuer. In einem Teilabschnitt dort geht es ebenfalls um die Zucht von Supersoldaten. Als der erste dieser Soldaten fertiggestellt ist, erinnert die Gestaltung dieser Szene an den ersten Auftritt von Captain America in diesem Band. Zufall oder Absicht? Keine Ahnung. Fakt ist, dass zwischen dieser Batman-Geschichte und Ultimate Origins satte 18 Jahre liegen.

Wer eine richtig gute Entschlüsselung zur Entstehung von Helden lesen möchte, liegt hier genau richtig. Die verschachtelte Erzählweise erschwert etwas den Einstieg, dafür ziehen die Zeichnungen den Leser sofort in ihren Bann. Top. 🙂

Donnerstag, 16. April 2009

Krieg. Logan liegt in seiner Zelle, bewusstlos, bis ihn ein Neuzugang weckt. Auf das Kennwort hat er als Kanadier nicht die nötige Antwort parat. Der Neue, Leutnant Warren, scheint sich mit Logans Auskünften zufrieden zu geben. Tief im japanischen Feindesland denken die beiden unfreiwilligen Verbündeten bald nur noch an eines: Flucht. Bald wird eines deutlich. Außer dem Überlebensdrang ist den beiden Männern nichts gemein. Warren würde ohne mit der Wimper zu zucken, eine Zivilistin töten. Dank Logan überlebt sie. Sie nimmt den Kanadier aus Dankbarkeit auf und versteckt ihn.

Krieg. Logan liegt in seiner Zelle, bewusstlos, bis ihn ein Neuzugang weckt. Auf das Kennwort hat er als Kanadier nicht die nötige Antwort parat. Der Neue, Leutnant Warren, scheint sich mit Logans Auskünften zufrieden zu geben. Tief im japanischen Feindesland denken die beiden unfreiwilligen Verbündeten bald nur noch an eines: Flucht. Bald wird eines deutlich. Außer dem Überlebensdrang ist den beiden Männern nichts gemein. Warren würde ohne mit der Wimper zu zucken, eine Zivilistin töten. Dank Logan überlebt sie. Sie nimmt den Kanadier aus Dankbarkeit auf und versteckt ihn.

Keiner der beiden rechnet mit Warrens Rachegedanken und seinem unbändigen Hass auf die Japaner. Mehr noch: Warren verfügt über besondere Fähigkeiten. Ohne es zu ahnen, ist Logan einem seiner furchtbarsten Widersacher begegnet.

In der Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs nimmt eine Geschichte ihren Anfang, die sich bis in die Gegenwart zieht. Dieser besondere Gegner, den Logan vernichtet glaubte (und mit dem er sich aus mannigfaltigen Gründen über die Jahre nicht beschäftigen konnte), könnte der erste und letzte besondere Gegner sein. Autor Brian K. Vaughan, der in den letzten Jahren mit Serien wie Y – The Last Man und Ex Machina von sich reden machte und schließlich erzählerische Ausflüge in andere Comic-Universen machte, legt hier eine sehr frühe Episode von Logan hin, lange bevor der Name Wolverine von ihm selbst in Betracht gezogen wurde.

Logan weiß zu diesem frühen Zeitpunkt, dass er über besondere Fähigkeiten verfügt. Seine Selbstheilungskräfte halfen ihm, den Krieg zu überstehen. Nur vor Gefangenschaft ist auch er nicht gefeit. Der kleine haarige Mann hat bisher viel Ablehnung erfahren und Frauen waren sowieso die letzten, die sich mit ihm abgegeben haben. Ausgerechnet in dieser hochgefährlichen Situation begegnet Logan einer Frau, die in sein Inneres blickt und den hochanständigen und ehrenwerten Kern entdeckt. Aber Logan ist niemand, dem ein gutes Ende vergönnt ist (jedenfalls nicht immer). Dessen ist sich auch Vaughan bewusst.

Aus diesem Grund ist der Schauplatz gut gewählt, denn aus historischer Sicht kann aus ihm nichts Gutes erstehen: Hiroshima. Während am Boden eine zarte Liebe entsteht, naht aus der Luft das Verderben, aber nicht das Ende. Vaughan gibt Logan eine sehr kurze glückliche Zeit, eine Erinnerung, die ihn mit Trauer und Wut erfüllt, jahrzehntelang, bis Logan an den Ort von damals zurückkehrt. Das ist sehr eindringlich und auch reduziert beschrieben. Der Leser erfährt vom Krieg, vom Hass, den Umständen, doch der große Rundumschlag bleibt aus und er ist auch nicht wichtig. Inmitten der kleinen abgelegenen Oase der Ruhe, die Vaughan hier schildert, ist der Krieg weit weg, obwohl er gegenwärtig ist. Ein wenig verhöhnt Vaughan diesen charismatischen Marvel-Charakter. Allerdings gingen schon viele Autoren diesen Weg, schenkten Logan einen Funken Hoffnung und nahmen ihm diesen Zustand wieder weg. Auch dafür wurde Logan gemacht.

Als Zeichner steht Eduardo Risso zur Seite. Risso ist immer weniger aus dem Comic-Geschäft wegzudenken. Seine erfolgreichen Veröffentlichungen mehren sich. 100 Bullets, Johnny Double oder Vampire Boy zeigen, wie stark Risso seinen Blick zu fokussieren und das zentrale Element einer Szene einzufangen versteht. Die Stärke seiner Zeichnungen liegt außerdem darin, dass Risso ohne Farbe auskommen kann. In den Bildern lässt sich nichts von unterschiedlichen Linienstärken, auslaufenden Linien oder anderen Techniken entdecken, die sonst hochgehalten werden. Risso kennt eine Linienstärke. Er arbeitet mit einfachen Schatten, er schraffiert, wie es gerade passend erscheint. Obwohl seine Arbeiten so einfach wirken, gibt es Merkmale, die seine Bilder sehr aussagekräftig machen.

Risso arbeitet gerne mit Gegenlichtdarstellungen und Schattenrissen. Aus diesen Schatten zerrt er das heraus, worauf es in diesem Moment ankommt. So werden auch bestimmte Gesichtausdrücke oder Teile eines Gesichtes fokussiert. Gleich auf dem Cover sieht der Leser dies an Logans Gesicht. Dort sind nur die Augen und die Zähne zu erkennen. Man könnte behaupten, Risso arbeite ähnlich wie Frank Miller, nur viel weniger grob. Rissos Bilder werden für dieses Projekt von Dean White koloriert, der dafür eine simple, aber effektive Aquarelltechnik wählte. Das ergibt ein organisches Gesamtbild und weicht damit stark von den sonst zwar aufwendig, doch eher klinisch per Computer kolorierten Arbeiten bei Marvel und Co. ab.

Zurück zu den Wurzeln: Eine unverblümte Erzählung um Wolverine, schnörkellos, tragisch, drastisch. Ein gelungener Erklärungsansatz zu Logans Charakter aus der Feder von Brian K. Vaughan, spartanisch, aber sehr lebendig in Szene gesetzt von Eduardo Risso. 🙂

Wolverine: Logan: Bei Amazon bestellen

Sie quälen den Mann, der Logan heißt. Er ist ihnen unheimlich. Bevor sie ihn in den Tank gelegt haben, rasierten sie seine Haare. Komplett, nun, nur zwanzig Minuten später sind schon wieder die ersten Stoppeln auf Gesicht und Körper zu sehen. Alle Schläuche und Kontrolleinheiten sind angeschlossen. Die Operation kann beginnen. Zügig pumpt das Adamantium in Logans Körper, aber seine Regenerationsfähigkeit hält den fremden Stoff aus. Vor den Augen der Wissenschaftler übersteht dieser Mann eine Tortur, die kein menschliches Wesen überstehen sollte. Mehr noch: Logan erholt sich langsam, erwacht. Da geschieht das Unglaubliche: Stacheln entwachsen blitzartig seinen Handrücken. Ein Assistent bietet sich, Logan zu helfen. Wider besseres Wissen schickt der Operationsleiter den jungen Mann gnadenlos ins tödliche Verderben.

Sie quälen den Mann, der Logan heißt. Er ist ihnen unheimlich. Bevor sie ihn in den Tank gelegt haben, rasierten sie seine Haare. Komplett, nun, nur zwanzig Minuten später sind schon wieder die ersten Stoppeln auf Gesicht und Körper zu sehen. Alle Schläuche und Kontrolleinheiten sind angeschlossen. Die Operation kann beginnen. Zügig pumpt das Adamantium in Logans Körper, aber seine Regenerationsfähigkeit hält den fremden Stoff aus. Vor den Augen der Wissenschaftler übersteht dieser Mann eine Tortur, die kein menschliches Wesen überstehen sollte. Mehr noch: Logan erholt sich langsam, erwacht. Da geschieht das Unglaubliche: Stacheln entwachsen blitzartig seinen Handrücken. Ein Assistent bietet sich, Logan zu helfen. Wider besseres Wissen schickt der Operationsleiter den jungen Mann gnadenlos ins tödliche Verderben.

Der Unheimliche ist in der Nähe. Er schmiedet seine Pläne und doch nur ein Ziel: Batman. Immer noch will er seine Rache. Batman wird sich ihm stellen müssen. Selten zuvor wurde der Dunkle Ritter derart in die Ecke gedrängt. Denn Hush weiß ganz genau, wo er seinen Erzfeind treffen kann.

Der Unheimliche ist in der Nähe. Er schmiedet seine Pläne und doch nur ein Ziel: Batman. Immer noch will er seine Rache. Batman wird sich ihm stellen müssen. Selten zuvor wurde der Dunkle Ritter derart in die Ecke gedrängt. Denn Hush weiß ganz genau, wo er seinen Erzfeind treffen kann. Ein privates Treffen, ein außergewöhnliches Treffen: Clark Kent, Bruce Wayne und Diana Prince. Träume haben die drei Helden zusammengeführt. Man könnte auch von Halluzinationen sprechen. Die Grenzen zwischen den Welten scheinen zu verschwimmen. Gerade noch saß Batman in seinem Jet und flog hoch über Gotham City. Im nächsten Moment taucht ein leichter Nebel in der Kanzel auf und dann … Er ist zwar noch in Gotham, aber das ist kein Gotham, das er kennt. Es riecht nach Friedhof, die ganze Atmosphäre ist gruftig. Bei genauer Betrachtung passt er in seinem Fledermauskostüm genau in das Szenario. Trotzdem gefällt es ihm nicht. Die beiden Männer, die er belauscht, wie auf Wache stehen und von magischen Schutzwällen sprechen, gefallen ihm noch weniger.

Ein privates Treffen, ein außergewöhnliches Treffen: Clark Kent, Bruce Wayne und Diana Prince. Träume haben die drei Helden zusammengeführt. Man könnte auch von Halluzinationen sprechen. Die Grenzen zwischen den Welten scheinen zu verschwimmen. Gerade noch saß Batman in seinem Jet und flog hoch über Gotham City. Im nächsten Moment taucht ein leichter Nebel in der Kanzel auf und dann … Er ist zwar noch in Gotham, aber das ist kein Gotham, das er kennt. Es riecht nach Friedhof, die ganze Atmosphäre ist gruftig. Bei genauer Betrachtung passt er in seinem Fledermauskostüm genau in das Szenario. Trotzdem gefällt es ihm nicht. Die beiden Männer, die er belauscht, wie auf Wache stehen und von magischen Schutzwällen sprechen, gefallen ihm noch weniger. Der Joker wird aus dem Arkham Asylum entlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein ganz normaler Tag in Gotham City. Das Leben hat sich wieder etwas beruhigt. Es gibt Verbrechen, aber sie sind nicht ganz so abartig wie sonst und weniger spontan. Nun aber ist der Joker wieder da. Und er kann es ganz und gar nicht leiden, wie seine Gebiete verschachert, wie seine Einnahmequellen geschmälert wurden. Johnny Frost wird der neue Fahrer des Jokers. Der Clown der Unterwelt hält sich zurück, weiß seine Wutausbrüche unter Kontrolle zu halten. Beinahe jedenfalls.

Der Joker wird aus dem Arkham Asylum entlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es ein ganz normaler Tag in Gotham City. Das Leben hat sich wieder etwas beruhigt. Es gibt Verbrechen, aber sie sind nicht ganz so abartig wie sonst und weniger spontan. Nun aber ist der Joker wieder da. Und er kann es ganz und gar nicht leiden, wie seine Gebiete verschachert, wie seine Einnahmequellen geschmälert wurden. Johnny Frost wird der neue Fahrer des Jokers. Der Clown der Unterwelt hält sich zurück, weiß seine Wutausbrüche unter Kontrolle zu halten. Beinahe jedenfalls. Das kleine Neugeborene ist für das kinderlose Paar ein Geschenk des Himmels. Doch ein Mischling ist in Japan nicht gerne gesehen, obwohl es in japanischer Tradition aufwächst. Und es kommt der Tag, da die Wut sich nicht mehr unterdrücken lässt, da sich eine Macht ihren Weg bahnt, die das Kind nicht zu steuern vermag. An diesem Tag nimmt sich jemand anderes des Kindes an.

Das kleine Neugeborene ist für das kinderlose Paar ein Geschenk des Himmels. Doch ein Mischling ist in Japan nicht gerne gesehen, obwohl es in japanischer Tradition aufwächst. Und es kommt der Tag, da die Wut sich nicht mehr unterdrücken lässt, da sich eine Macht ihren Weg bahnt, die das Kind nicht zu steuern vermag. An diesem Tag nimmt sich jemand anderes des Kindes an.

Ein Gott fällt. Orion, der Jäger, einer der Götter von New Genesis, der Welt, die in der Vergangenheit den Machenschaften von Darkseid immer wieder Einhalt gebot, ist tot. Der ehemals mächtige Krieger liegt auf einem Müllhaufen. Ein irdischer Polizist findet ihn und gerät dadurch in einen Strudel von Ereignissen, die er sich im Traum nicht vorgestellt hätte. Hinter den Kulissen, von den Helden unbemerkt, pirscht sich jemand an die Schurken heran und versucht sie zu einen. Libra, so nennt sich der Maskierte, will das Gleichgewicht wieder herstellen. So verspricht er es jedenfalls. Aber die Schurken sind misstrauisch. Vielen geht es um die alleinige Macht.

Ein Gott fällt. Orion, der Jäger, einer der Götter von New Genesis, der Welt, die in der Vergangenheit den Machenschaften von Darkseid immer wieder Einhalt gebot, ist tot. Der ehemals mächtige Krieger liegt auf einem Müllhaufen. Ein irdischer Polizist findet ihn und gerät dadurch in einen Strudel von Ereignissen, die er sich im Traum nicht vorgestellt hätte. Hinter den Kulissen, von den Helden unbemerkt, pirscht sich jemand an die Schurken heran und versucht sie zu einen. Libra, so nennt sich der Maskierte, will das Gleichgewicht wieder herstellen. So verspricht er es jedenfalls. Aber die Schurken sind misstrauisch. Vielen geht es um die alleinige Macht.  Die X-Men sind tot. Es leben die X-Men! Cyclops kann nach der großen Katastrophe und der Minimierung aller Mutanten weltweit nicht von den X-Men lassen. Jemand muss weiterhin für das Gute, für ein wenig Gerechtigkeit oder wenigstens für Sicherheit einstehen. Ein paar wenige Mutanten könnten den Traum von Charles X. Xavier neu erstehen lassen. Aber sie sind allesamt blutjung und unerfahren, obwohl ihre Kräfte es in sich haben. Blindfold besitzt zwar keine Augen, sehen kann sie dennoch. Ink kann Kräfte über die Art und Platzierung von Tätowierungen auf seinem Körper erlangen. Wolf Cub ist ein Werwolf, Rockslide ist ein unzerstörbarer Gigant, der mächtig hinlangen kann. Dust kann sich in eine tödliche Sandwolke verwandeln.

Die X-Men sind tot. Es leben die X-Men! Cyclops kann nach der großen Katastrophe und der Minimierung aller Mutanten weltweit nicht von den X-Men lassen. Jemand muss weiterhin für das Gute, für ein wenig Gerechtigkeit oder wenigstens für Sicherheit einstehen. Ein paar wenige Mutanten könnten den Traum von Charles X. Xavier neu erstehen lassen. Aber sie sind allesamt blutjung und unerfahren, obwohl ihre Kräfte es in sich haben. Blindfold besitzt zwar keine Augen, sehen kann sie dennoch. Ink kann Kräfte über die Art und Platzierung von Tätowierungen auf seinem Körper erlangen. Wolf Cub ist ein Werwolf, Rockslide ist ein unzerstörbarer Gigant, der mächtig hinlangen kann. Dust kann sich in eine tödliche Sandwolke verwandeln. Spidey hatte schon viele seltsame Begegnungen, aber ein Mann, der nur mit einer lilafarbenen und ausgeleierten Hose bekleidet ist, gehörte bislang nicht dazu. Spider-Man wundert sich noch mehr, als das Militär ein besonderes Interesse an diesem merkwürdigen Mann zeigt. Allerdings kann sich Peter Parker einen Reim auf dieses Interesse machen. Aus dem eher normal gewachsenen Mann mit der lilafarbenen Hose wird wenig später ein giftgrüner drei Meter hoher mit Muskeln bepackter Koloss. Dieser Hulk entzieht sich dem Zugriff der Soldaten durch einen gewaltigen Sprung. Da kommt selbst ein Spider-Man nicht mit.

Spidey hatte schon viele seltsame Begegnungen, aber ein Mann, der nur mit einer lilafarbenen und ausgeleierten Hose bekleidet ist, gehörte bislang nicht dazu. Spider-Man wundert sich noch mehr, als das Militär ein besonderes Interesse an diesem merkwürdigen Mann zeigt. Allerdings kann sich Peter Parker einen Reim auf dieses Interesse machen. Aus dem eher normal gewachsenen Mann mit der lilafarbenen Hose wird wenig später ein giftgrüner drei Meter hoher mit Muskeln bepackter Koloss. Dieser Hulk entzieht sich dem Zugriff der Soldaten durch einen gewaltigen Sprung. Da kommt selbst ein Spider-Man nicht mit.