Mittwoch, 01. Mai 2013

Diese verdammten Vogelbräute! Sie könnten den GOON doch tatsächlich schaffen. An einem Strick hängend geht es hinauf in die Lüfte. Mangels Luft fällt GOON die Gegenwehr zunächst nicht leicht, doch als er zurückschlägt, haben diese Harpyien sehr schlechte Karten auf einen Stich. Der Kampf endet unentschieden. Pech für die Vogelbräute, dass GOON ein Gedächtnis wie ein Elefant hat und äußerst nachtragend sein kann. Dynamit ist das Mittel der Wahl, um den verdammten dämonischen Viechern zu zeigen, wo der Hammer hängt.

Diese verdammten Vogelbräute! Sie könnten den GOON doch tatsächlich schaffen. An einem Strick hängend geht es hinauf in die Lüfte. Mangels Luft fällt GOON die Gegenwehr zunächst nicht leicht, doch als er zurückschlägt, haben diese Harpyien sehr schlechte Karten auf einen Stich. Der Kampf endet unentschieden. Pech für die Vogelbräute, dass GOON ein Gedächtnis wie ein Elefant hat und äußerst nachtragend sein kann. Dynamit ist das Mittel der Wahl, um den verdammten dämonischen Viechern zu zeigen, wo der Hammer hängt.

GOON ist etabliert, darf aber immer noch als Comic-Anarchie bezeichnet werden. Obwohl so lange am Markt vertreten, mit Preisen bedacht, ist Eric Powells GOON weiterhin bemerkenswert unangepasst und verweigert sich gängigen Mustern. Gerade das macht ihn so gut und bei seinen Fans so erfolgreich. Im Leben von GOON ist nun ein wenig Ruhe eingekehrt. Er hat die letzte Attacke durch die Wechselbälger überlebt und ordentlich aufgeräumt. Er hat einen Kraken, riesenhaft und mit Dutzenden von Augen versehen, bekämpft und gesiegt. Doch es ist nicht wie vorher. Es brütet im Hintergrund, bereitet sich vor. Und schließlich kehren zwei Damen zurück, die GOONs Partner Franky bereits einmal ärgerten. Damit fängt der Schlamassel für GOON, der die ruhige Zeit auch genossen hat, wieder an.

Der Ort, an dem das Unheil gedeiht, so lautet der Titel des 8. Bandes aus der Reihe THE GOON. Es gedeiht. Allerdings läuft es weder so ab, wie der Leser es vielleicht denken mag. Noch verhält es sich so, wie es die dunklen Helden der Reihe gerne hätten. GOONs alter Feind, derjenige, mit dem so zu sagen alles begann, der Priester und Totenbeschwörer, scheint ganz unten angekommen zu sein. Alle Pläne, seinen Widersacher zu vernichten, sind gescheitert. Ein solcher Fiesling, der innerhalb einer größeren Verbindung agiert, kann nicht lange auf seinem Versagen sitzen bleiben. Da GOON seine Arbeit nicht zu Ende brachte, besorgen das nun andere für ihn und ein Nachfolger des Priesters steht schon in den Startlöchern. Doch zuvor wird bestraft …

Eric Powell ist kein Künstler, der mit seiner Erzählung oder seinen Bildern Kompromisse eingeht. (Vielleicht schon, erkennbar ist es für den Leser jedenfalls nicht.) THE GOON kennt keine politische Korrektheit. Besonders Franky lässt keine Gelegenheit aus, um sexistisch zu sein. GOON arbeitet vornehmlich blutig. Am Treiben hinter den Kulissen, hat dieser zunächst wenig zu schaffen. Diesmal sind andere ganz besonders blutig am Werke. Daneben ist der Humor pechschwarz. Nagel, der augenlose Zombie, der sich seinen Verstand bewahren konnte und seinen Appetit auf Menschenfleisch erfolgreich unterdrückt, bereichert im Team um GOON die Handlung um einige kleine Gags am Rande. Die kleinen Strolche, genauer eine Persiflage auf die kleinen Gauner, verdienten wenigstens ein kleines Spin-Off.

Die Optik spielt mit rüden, teilweise normalen Figuren, wie sie auch in Filmen der Schwarzen Serie auftauchen. Hier leben die 30er, 40er und 50er Jahre des letzten Jahrhunderts auf. Auch mögen die Stimmungen alter Horrorfilme hier zu finden sein, wie sie einst durch Gruselklassiker wie Ich folgte einem Zombie vertreten wurden. Wer alte Filmplakate des Genres jener Tage mit den Stimmungen auf den Titelbildern von THE GOON vergleicht, wird sehr schnell Parallelen feststellen.

Neben einprägsamen Visagen, eindrücklichen Horrorbildern, gelingen Eric Powell auch sehr einfühlsame Grafiken, die keiner Worte bedürfen und den Leser näher an die Figuren heranbringen. Allerdings, als sei ihm eine gewisse Gefühlsduselei eher peinlich, zwängt Powell derlei Szenen zwischen Sarkasmus und schwarzen Humor, so dass für den Kloß im Hals nicht viel Zeit bleibt. Mehr als nur nebenbei darf der Leser nicht nur diese feinen Grafiken genießen (ob man die Motive nun mag oder nicht, die Qualität von Powells Grafiken steht außer Frage).

Ein zweiter Garant für das kleine cineastische Erlebnis auf Papier ist der Kolorist Dave Stewart, der sich sattsam einen Namen im Medium Comic gemacht hat, als Zauberkünstler für die rechte Farbgebung. Er arbeitete nicht nur für bekannte Serien, sondern auch neben bekannten Comic-Machern wie Mike Mignola, Carlos Pacheco oder Darwyn Cooke. Weich lasierend legen sich Aquarellschichten über die Bleistiftzeichnungen, imitieren sie perfekt eine natürliche Kolorierung. Kontrastreich, eher sanft als grell, könnte diese Technik auch in einem Bilderbuch Verwendung finden. Powell frönt als federführender Künstler auch hier den Gegensätzen von Ausdruck und Inhalt.

Band 8, Der Ort an dem das Unheil gedeiht, ist etwas wie der Beginn eines neuen Kapitels innerhalb der Reihe. GOON begegnet seiner Vergangenheit mit einer veränderten Sicht und die Hinweise verdichten sich, dass diese Geschichte noch lange nicht ausgestanden ist. Gewohnt makaber, gewohnt gute Optik, Powell lässt sich nicht einzwängen. Sehr gut. 🙂

THE GOON 8, Der Ort, an dem das Unheil gedeiht: Bei Amazon bestellen

Link: www.thegoon.com

Freitag, 26. April 2013

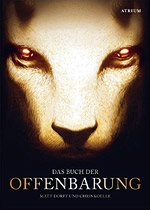

Denn die Zeit ist nahe. Das Ende aller Tage. Gott richtet, die Welt, wie wir sie kennen, geht unter. Johannes sieht mit menschlichen Augen jene Vision vom Untergang der menschlichen Zivilisation, er sieht ihre Bestrafung, ihren Trost, die Wendepunkte der Apokalypse. Er interpretiert. Etwas anderes bleibt ihm nicht übrig. Zu bildgewaltig ist die Prophezeiung, die Gott ihm offenbart, die Johannes mit den Worten Gottes unter die Menschen tragen soll. Für den Propheten selbst wird die Offenbarung eine Bilderflut, die ihn an den Rand des Verständnisses treibt, die seinen Geist zu sprengen droht.

Denn die Zeit ist nahe. Das Ende aller Tage. Gott richtet, die Welt, wie wir sie kennen, geht unter. Johannes sieht mit menschlichen Augen jene Vision vom Untergang der menschlichen Zivilisation, er sieht ihre Bestrafung, ihren Trost, die Wendepunkte der Apokalypse. Er interpretiert. Etwas anderes bleibt ihm nicht übrig. Zu bildgewaltig ist die Prophezeiung, die Gott ihm offenbart, die Johannes mit den Worten Gottes unter die Menschen tragen soll. Für den Propheten selbst wird die Offenbarung eine Bilderflut, die ihn an den Rand des Verständnisses treibt, die seinen Geist zu sprengen droht.

Das geheimnisvollste Werk der Bibel lässt viele Fragen offen, ist besonders unheimlich in seiner Weltuntergangsbeschreibung. Die Offenbarung des Johannes erläutert in der christlichen Lehre den Untergang, das Ende der Welt, die so genannte Apokalypse. Doch bleibt sie bei aller Beschreibung dennoch schwer vorstellbar. Die beiden Künstler Matt Dorff und Chris Koelle haben sich des Themas im Detail angenommen und das Buch der Offenbarung in ein monumentales Epos verwandelt. Es ist eine Geschichte der Vernichtung, aber auch des Neubeginns. Es handelt von Belohnung und Bestrafung für all jene die an Gott glauben und die ihn verleugnen. Über alle Plagen und Erdbeben, den Feuern, die von den Himmeln fallen, den apokalyptischen Reitern und vieles Grausame mehr hinweg entsteht Hoffnung. Johannes steht und staunt, weint, lacht vor Glück über den Trost Gottes.

Visionen des Wahns: Johannes erlebt das Unfassbare, er begegnet Engeln, sieht ihr Werk ebenso wie jenes, das von den Tieren verbreitet wird. Der Text dazu, der sich nach der Übersetzung Martin Luthers richtet, wird von Matt Dorff lediglich aufgeteilt, Bildern zugewiesen, wenn man es so ausdrücken will. Der amerikanische Art Director zerlegt die kryptischen Bestandteile in verständliche Teile, die für Illustrator Chris Koelle zur Grundlage seiner Grafiken werden. Und was für Grafiken das sind!

Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind.

Mit feinsten Strichen, an Stiche erinnernd, mit ausdrucksstarken Lichtspielen und Schatteneffekten wird der Weltuntergang wie auf einer Theaterbühne inszeniert. Die Figuren kommen nicht einfach nur ins Bild, sie treten auf und ähnlich staunend wie Johannes, dessen ungläubiger Blick Trauer, Wahnsinn und Hoffnung widerspiegelt. Aus der grafischen Darstellung wird deutlich, wie sehr sich die Apokalypse steigert, wie sehr die Kapitel sich voneinander unterscheiden und stets eine andere Macht richtungsweisend ist, himmlisch oder höllisch. Vernichtend sind sie auf ihre Art beide. Auch lassen sie beide auf ihre Art ihre Anhänger am Leben. Doch wenn sie töten, dann quälen sie auch. Keine Seite macht hier einen Unterschied.

Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.

Das Titelbild mit seiner sanftgoldenen Tönung gibt einen Eindruck von der Art der Kolorierung, die stets einem Grundton folgt. Golden, rot, grau, bläulich ist das Ende der bekannten Welt unterlegt. Das hat seinen Sinn, denn Johannes erfährt auch, wohin die Reise der Apokalypse geht, die letztlich nichts anderes als eine Transformation ist, eine (bittere) Lehre und eine Belohnung wie auch ein Neubeginn. Denn dort, ganz kurz, herrscht Farbenpracht, wenn der Frieden und das Glück für die Menschheit Einzug halten.

Wenn das besonders Gute oder das besonders Böse seinen Auftritt hat, sind die Eindrücke am stärksten. Die Engel, weitaus schwerer zu gestalten als das Tier, dem jede Form genehm ist, sofern nur das Furchtbare seinen Platz darin findet, sind Giganten, Statuen, nicht ganz menschlich, Lichtgestalten, mit riesigen Flügeln. Sie sind Diener eines Gottes, daran kann bei ihrem Auftritt kein Zweifel bestehen, während das Tier brüllt, sich auch in den Schatten verbirgt, bevor es menschliche Gestalt und für kurze Zeit die Herrschaft auf Erden übernimmt.

Was soll man sagen: Das Buch der Offenbarung ist eine der stärksten, eindrücklichsten Passagen in der Bibel. Matt Dorff und Chris Koelle ist es gelungen, die Gefühlswellen, die jene meist finstere Erzählung und Vision durchlaufen, perfekt in (anders lässt es sich entgegen der Thematik nicht sagen) wunderschönen Bildern einzufangen. Wer diese packende Apokalypse einmal anders, regelrecht erleben möchte, sollte einen Blick riskieren. Denn eine neue Sicht auf diese Offenbarung ist es, bei der großen Nähe zum Text, auf jeden Fall. 🙂

Das Buch der Offenbarung: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 02. April 2013

Im Jahre 1889 sind Leichen zu einer ganz besonderen Ware geworden. Zum Zwecke anatomischer Studien lassen sich Leichen gut verkaufen. Leichendiebe sind sogar auf den Friedhöfen unterwegs und rauben Gräber aus. Malcolm Max und seine Gehilfin Charisma Myskina verfolgen eine heiße Spur. Nachts auf einem Friedhof in London versuchen sie einige dieser Ganoven bei ihrer Arbeit zu beschatten, um den Drahtzieher hinter den Leichenrauben zu fangen. Leider kommt ihnen eine übereifrige Journalistin namens Fiona Pankhurst in die Quere, die zwar mutig, aber auch sehr sorglos ein Foto der Grabschänder schießt. Kurz darauf ist sie samt ihrer sperrigen Kamera auf der Flucht. Mit wehendem Rock ist das Fliehen jedoch keine leichte Aufgabe und es wäre nicht geglückt, gäbe es nicht einen Malcolm Max, der galant und tatkräftig zur Seite seht.

Im Jahre 1889 sind Leichen zu einer ganz besonderen Ware geworden. Zum Zwecke anatomischer Studien lassen sich Leichen gut verkaufen. Leichendiebe sind sogar auf den Friedhöfen unterwegs und rauben Gräber aus. Malcolm Max und seine Gehilfin Charisma Myskina verfolgen eine heiße Spur. Nachts auf einem Friedhof in London versuchen sie einige dieser Ganoven bei ihrer Arbeit zu beschatten, um den Drahtzieher hinter den Leichenrauben zu fangen. Leider kommt ihnen eine übereifrige Journalistin namens Fiona Pankhurst in die Quere, die zwar mutig, aber auch sehr sorglos ein Foto der Grabschänder schießt. Kurz darauf ist sie samt ihrer sperrigen Kamera auf der Flucht. Mit wehendem Rock ist das Fliehen jedoch keine leichte Aufgabe und es wäre nicht geglückt, gäbe es nicht einen Malcolm Max, der galant und tatkräftig zur Seite seht.

Aber es ist nicht die Nacht von Fiona Pankhurst. Der langjährige Autor von Gespenstergeschichten, Peter Mennigen, stellt seine interessante Frauengestalt, emanzipiert und forsch, auf schöne Weise vor, bevor er sie nach allen Regeln gruseliger Kunst, als eher prominentes Opfer entlässt. Malcolm Max, ein Ermittler in den dunklen Gefilden des viktorianischen Zeitalters, erblickte zunächst im Hörspiel das Licht der Unterhaltungswelt und betätigt nun mit dem ersten Band einer neuen Comic-Reihe einen weiteren, sehr guten Schritt. Durch den Illustrator Ingo Römling entsteht eine modern und technisch sehr versiert gestaltete Geschichte, die Auge und lesefreudiges Hirn anspricht.

Malcolm Max will nicht nur betrachtet, sondern auch gelesen werden. Neben einigen sehr humorvollen Passagen, auch gegen den Strich eingebaut, wie gerade jene erste Kussaufforderung von Charisma Myskina zeigt, breitet sich eine Atmosphäre aus, wie sie gerade neuere Publikationen des Genres gerne verwenden. Gruselig charmant, mit spitzen Stift, zwischen kantig und weich werden Fans von Stilistiken eines Mike Mignola (Hellboy) oder eines Rob Guillory (Chew) sofort Gefallen an den Bildern von Ingo Römling finden. Allerdings stilisiert er nicht ganz so stark wie seine Kollegen und bleibt noch in der Nähe seiner Entwurfskizzen, die noch deutlich realistischer als das Endprodukt ausfallen.

Das erste Comic-Album: Angesichts der Qualität des ersten Bandes von Malcom Max stellt sich eigentlich nur eine Frage: Warum erst jetzt? Ingo Römling arbeitete schon im Gruselbereich (Die Toten), doch eine Geschichte von dieser Länge war noch nicht dabei. Malcolm Max ist als Figur ein langer Schlacks, mit ebenfalls länglichem Gesicht (und einer gewissen Ähnlichkeit zu einem in meinem Raum bekannten Schauspieler, Adrian Linke) und einer dandy-haften Gestalt. Interessant ist, wie auch die Collage von verschiedenen Personen im gesellschaftlichen Treiben am Theater oder bei Ausstellungen verwendet wird. Hier finden sich Bildaufbauten wie sie auch in der so genannten Bildenden Kunst späterer Jahrzehnte beliebt gewesen sind.

Im Sinne von Gruselgeschichten neuerer wie auch klassischer Machart gibt es allerhand Motive zu entdecken. Anspielungen auf Das Schweigen der Lämmer oder Im Auftrag des Teufels sind ebenso zu finden wie das Einschleichen so ungewöhnlicher Themengebiete wie Voodoo. Letztlich greift optisch alles sehr schön ineinander, so dass ein sehr geschlossenes und damit sehr ansprechendes Werk entsteht.

Ein Nachteil: Wie die Titelgebung des Bandes verrät, handelt es sich um Kapitel 1, nicht Buch 1 und so endet dieses Album erst einmal mit einem gemeinen Cliffhanger und einer Menge unaufgelöster Fragen. Freunde viktorianischer Geschichten, auch andere versierte Leser werden vielleicht erste Schlüsse ziehen, auflösen werden sie jedoch erst Peter Mennigen und Ingo Römling.

Toller Auftakt, aus deutschen Landen endlich einmal wieder und es zeigt sich, dass sich Produktionen hierzulande nicht hinter dem frankobelgischen Kollegium zu verstecken brauchen. Erzählung, Spannung, Bildsprache und Technik fesseln von der ersten bis zur letzten Seite. Ein fein aufbereiteter Anhang bietet einen schönen Blick in die Entstehung des vorliegenden Bandes und der Hauptfiguren. 🙂

Malcolm Max, Kapitel 1, Body Snatchers: Bei Amazon bestellen

Samstag, 02. März 2013

So eine Fahrt im Aufzug kann dauern. In einem Vergnügungspark, dessen Etagen sehr weit hinabreichen, kann so eine Fahrt noch länger dauern. Doch junge Leute, junger Mann und junge Hexe, sind junge Leute und sie verhalten sich so. Da kann das Interesse am Privatleben des anderen schon in einer kleinen, verhaltenen Baggerei ausarten. Die jedoch in Zeiten starker Frauen schnell wieder eingedämmt wird. Besser für den Jungen, der zu diesem Zeitpunkt über seine eigenen dämonischen Fähigkeiten noch nicht so im Bilde ist. Noch nicht. Doch der Ärger ist bereits auf dem Weg. Mit Anlauf, in Form seiner Mutter.

So eine Fahrt im Aufzug kann dauern. In einem Vergnügungspark, dessen Etagen sehr weit hinabreichen, kann so eine Fahrt noch länger dauern. Doch junge Leute, junger Mann und junge Hexe, sind junge Leute und sie verhalten sich so. Da kann das Interesse am Privatleben des anderen schon in einer kleinen, verhaltenen Baggerei ausarten. Die jedoch in Zeiten starker Frauen schnell wieder eingedämmt wird. Besser für den Jungen, der zu diesem Zeitpunkt über seine eigenen dämonischen Fähigkeiten noch nicht so im Bilde ist. Noch nicht. Doch der Ärger ist bereits auf dem Weg. Mit Anlauf, in Form seiner Mutter.

Regel Nummer Eins: Kein Mord im Zombillenium. Das sagt sich so leicht, denn innerhalb des Vergnügungsparks, in dem er nur Angestellte der besonderen Art gibt, steigt die Abneigung auf die Menschen, die jeden Tag als Gäste vorbeischauen und so langsam mehr als nur als notwendiges Übel empfunden werden. Und außerhalb des Vergnügungsparks gibt es Menschen, die den Toten schlicht und ergreifend die Arbeitsplätze nicht gönnen. Verständlich, allerdings sind die Maßnahmen, die einige der normalen Menschen deshalb ergreifen wollen, brachial und schon unter dem Stichwort Terrorismus zu verbuchen. Und doch ist es mutig, denn immer noch glauben einige Menschen, den Dämonen mit ordinären Bomben beikommen zu können.

ZOMBILLENIUM, eine Geschichte schließt mit dem finalen zweiten Teil ab. Schade, sehr schade. Im Gegensatz zu manch anderen Geschichten hätte das Szenario rund um einen Vergnügungspark, in dem Dämonen, Vampire, Zombies (natürlich), Skelette, Werwölfe, Unsichtbare, Geister, Freaks jeglicher Art (allesamt tot natürlich) arbeiten, gehöriges Potential für eine länger laufende Serie. Doch so lässt es Autor, Zeichner und Kolorist Arthur de Pins die Doppelfolge mit einem Knall enden. Es kommt zum finalen Crash zwischen Menschen und Dämonen. Viele Fehler werden gemacht, alte Fehler (man könnte auch sagen Fehltritte) werden aufgedeckt und einige beschließen ihr Leben. Auf die eine oder andere Art. Man könnte auch sagen: Sterbe lieber ungewöhnlich.

Andererseits benutzt Arthur de Pins das Szenario auch, um einige menschliche Verhaltensweisen (nicht wenige) durch den berühmten Kakao zu ziehen. Coaching, zu einem ähnlichen Begriff wie Abrakadabra verkommen, dient auch hier als Zauberwort, um allzu unbelehrbare Dämonen und solche, die es sein wollen, zu lehren, den Menschen nicht gleich bei der ersten Begegnung den Kopf abzureißen. Doch es ist nicht leicht vermittelbar, dass solche Verhaltensweisen in einem Vergnügnugungspark (selbst einem, der auf Geisterbahn im großen Stil macht) geschäftsschädigend sind.

Mit einem grafischen Stil, der ein wenig 3D-Zeichentrick imitiert, ein wenig auch an kuschelige Pixar-Monster erinnert, führt Arthur de Pins flächige, kaum schattierte Figuren aus, die vor einer aufwendiger gestalteten Bühne, Kulisse agieren. Mittels dieses kleinen und sehr schön anzuschauenden Tricks entsteht filmische Tiefe. Aber es ist weitaus mehr als das, was auch aus dem zweiten Teil von Zombillenium ein optisches Kabinettstückchen macht. Die Einfälle von Arthur de Pins sind frisch und überraschen nicht nur durch eine humorvolle Erzählung.

Wenn eine Mumie in eine Rettungsaktion verwickelt wird, ein Skelett mehr als nur den Kopf verliert und sich selbst in solchen Situationen nicht politisch korrekt verhält und Ärger provoziert, bleibt kein Auge trocken. Mit seinem Design-Talent und seiner lockeren Art zu erzählen könnte Arthur de Pins auch für Film und Theater arbeiten. Neben der großartig komödiantischen Dramaturgie lockern allseits kleine Sprüche die Szenerie immer wieder auf. Darum merke: Ein untoter Mitarbeiter kann sich bei Überstunden nicht beschweren und behaupten, er habe auch ein Leben.

Dreimal toll, sehr frech, mit gut gesetzten Höhepunkten, feinen Einfällen. Eine Fortsetzung, die nicht nur Monster-Fans Spaß bereiten dürfte. Arthur de Pins ist ein Autor und Zeichner, der eine frische Humorbrise ins Genre bringt. Weiter so! 🙂

Zombillenium 2, Humankapital: Bei Amazon bestellen

Montag, 28. Januar 2013

Bilder aus anderen Tagen, nicht unbedingt besseren Zeiten. Liz fällt es schwer, die alten Fotografien zu betrachten, auf denen sich die Mitglieder der B.U.A.P. von einst wiederfinden. Hellboy grinst in die Kamera, die übliche Zigarre im Mundwinkel. Abe Sapien hat noch nicht das eigenständige Auftreten und schaut eher zurückhaltend. Eine Vision gibt Liz darüber Aufschluss, wie die Lösung des Krieges gegen die finsteren Geschöpfe aussehen mag. Hellboy kann es nicht schaffen. Aber Liz hat die Macht dazu, eine Macht, die sie tief in sich vergraben hat, weil sie sich insgeheim davor fürchtet.

Bilder aus anderen Tagen, nicht unbedingt besseren Zeiten. Liz fällt es schwer, die alten Fotografien zu betrachten, auf denen sich die Mitglieder der B.U.A.P. von einst wiederfinden. Hellboy grinst in die Kamera, die übliche Zigarre im Mundwinkel. Abe Sapien hat noch nicht das eigenständige Auftreten und schaut eher zurückhaltend. Eine Vision gibt Liz darüber Aufschluss, wie die Lösung des Krieges gegen die finsteren Geschöpfe aussehen mag. Hellboy kann es nicht schaffen. Aber Liz hat die Macht dazu, eine Macht, die sie tief in sich vergraben hat, weil sie sich insgeheim davor fürchtet.

Ein Weltenkrieg geht zu Ende. Kein Weltkrieg, obwohl er global stattfindet. Ein Weltenkrieg, denn verschiedene Welten stehen einander gegenüber. Die der Menschen, die des Okkulten. Hätte H. G. Wells zu seiner Zeit einem solchen Projekt gegenübergestanden, vielleicht wäre etwas in dieser Form dabei herausgekommen. Allerdings ist die 10. Folge der B.U.A.P., mit dem Titel König der Furcht, vielschichtiger als der Krieg der Welten von Wells. Mike Mignola, Erfinder von Hellboy, der mit B.U.A.P., der Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen, eine sehr erfolgreiche Ablegerserie geschaffen hat, muss eine Reihe von Handlungssträngen zu ihrem Ende führen.

Ein Geist kommt nach Hause. Aus einer Figur, die einen ähnlichen Sympathiegrad erreichte wie vielleicht ein Boba Fett in Star Wars, haben Mike Mignola und John Arcudi konsequent eine Nebenfigur gestaltet, beinahe ohne Worte agierend, rein aus einer dunklen Äußerlichkeit heraus mitreißend. Lobster Johnson, ein Held aus den späten Tagen des Zweiten Weltkriegs, kehrt an den Ort seiner persönlichen Verdammnis zurück und wird endgültig befreit. Die Art und Weise, wie dies vonstatten geht, ist düster-romantisch zu nennen. Sicher gibt es keine Liebenden, die hier zueinander finden, dennoch existiert eine Atmosphäre, die an typisch englische Schauermärchen erinnert. Ein sehr spezielles Schlussbild dieser eingeschobenen Episode verstärkt diesen Eindruck noch.

Plötzlich verschieben sich die Fronten, bieten sich Feinde als Verbündete an. In Abe Sapien, dem langjährigen Mitstreiter an der Seite von Hellboy werden Zweifel geweckt. Auch seine Kollegen von der B.U.A.P. werden ein wenig misstrauisch angesichts einer Vertrautheit mit einem Feind, der die Menschen zuvor noch gnadenlos bekämpfte. Mike Mignola und John Arcudi schaffen im einen Handlungsstrang noch einmal Verwirrung, während parallel dazu Liz Sherman vor der größten Aufgabe ihres Lebens steht. Mignola und Arcudi haben den Punkt einer normalen Mystery-Handlung weit überschritten. Längst hat die Handlung ähnlich epische Ausmaße angenommen, wie es in Ausgabe 12 von Hellboy der Fall war.

Guy Davis, im Traumduett mit dem Koloristen Dave Stewart, kann mit seiner skizzenhaften Stilistik einige ruhige Momente einfangen, auch erlösende Szenen, für das Auge wirkungsvoller sind natürlich jene Szenen, die an mythische Erzählungen von Lovecraft erinnern oder auch an die glanzvollen Zeiten japanischer Monsterfilme. Das ist unheimlich, sehr phantasievoll, auch ein wenig trashig, aber weder die Autoren noch der Zeichner haben sich je gescheut, Grenzen zu überschreiten und alle Mittel auszuschöpfen.

In den Grafiken bleibt für den Leser noch Raum für Interpretationen. Gerade die Monster, menschengroß und schleimig eklig oder hoch wie ein Wolkenkratzer, bleiben immer etwas diffus. Die Gestaltung lässt sich kaum mit etwas bisher Bekanntem vergleichen. Die herangezogenen Genres (s. o.) mögen den Entwürfen entfernt nahe kommen, doch selten haben sich Grafiker so weit von bekannten Vorstellungen aus der einschlägigen Literatur oder Filmindustrie entfernt.

Ein Knallerende einerseits, mit vielen verknüpften Enden andererseits. Mignola und Arcudi haben im Laufe der Zeit viele Bälle losgetreten, haben aber keinen Faden verloren, sondern führen nun alles zusammen. Sehr phantastisch, selbst für das Genre ungewöhnlich, sehr gut, doch Vorkenntnisse sind Pflicht. Weder Hellboy noch B.U.A.P. sind noch Lektüre für zwischendurch. B.U.A.P. ist zu einem Eckpfeiler des Genres geworden. 🙂

B.U.A.P. 10, König der Furcht: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 01. Januar 2013

Nicht nur pure Kleidung, auch Verkleidung ist in dieser Mode angesagt. Jedes kleine Detail zählt, jeder Stoff, jede Farbe, zuunterst wie auch an der Oberfläche. Reize werden wie ein buntes Bonbon anschaulich verpackt. Verspielt anziehend. Bertille hat schnell gelernt, wie sie ihren Stan verführen kann. Obwohl Stan auch abgelenkt ist und sich ein anderes Gesicht zuweilen vor das ihre legt. Ebenfalls verführerisch, weitaus geheimnisvoller: Sasmira. So lange Stan noch rätselt entgeht ihm die Gefahr, die gleichfalls in der Gegenwart dieser undurchschaubaren jungen Frau lauert.

Nicht nur pure Kleidung, auch Verkleidung ist in dieser Mode angesagt. Jedes kleine Detail zählt, jeder Stoff, jede Farbe, zuunterst wie auch an der Oberfläche. Reize werden wie ein buntes Bonbon anschaulich verpackt. Verspielt anziehend. Bertille hat schnell gelernt, wie sie ihren Stan verführen kann. Obwohl Stan auch abgelenkt ist und sich ein anderes Gesicht zuweilen vor das ihre legt. Ebenfalls verführerisch, weitaus geheimnisvoller: Sasmira. So lange Stan noch rätselt entgeht ihm die Gefahr, die gleichfalls in der Gegenwart dieser undurchschaubaren jungen Frau lauert.

Eine Zeitenwende, zwischen Klassik und Moderne, zwischen Romantik und technischem Aufbruch. Noch ist die Mode verspielt, sind die Kleider eng, doch fahren bereits die Automobile und fliegen die ersten Flugzeuge. Die Welt verändert sich. Auch die für die beiden Zeitreisenden des ersten Teils. Ausblicke in eine ferne Zukunft, selbst mit der Euphorie dieser Tage sind immer noch Science Fiction und werden belächelt und bespöttelt. Stanislas, Stan, entzieht sich diesen gesellschaftlichen Themen. Für ihn steht immer noch Sasmira im Mittelpunkt, die junge Frau, deren Geheimnis er noch nicht ergründen konnte. Noch nicht.

Laurent Vicomte setzt seine mysteriöse Geschichte mit großer Finesse und Einfühlungsvermögen fort. Gegensätze und Übereinstimmungen der beiden hauptsächlich handelnden Frauen werden herausgestellt. Die Titel gebende Sasmira ist voller Neugier, begeistert ihr Umfeld, auch mit einer gewissen Erotik, streckt die Arme geradezu nach der Zukunft aus. Mit Bertille, der jungen Frau aus eben dieser Zukunft, gibt es Überschneidungen in der Art das Leben zu genießen, anzunehmen, zu erforschen, aber während Sasmira sich nach vor treiben lässt, blickt Bertille gerne zurück in diese Vergangenheit, die Langsamkeit, Lebensfreude und sicherlich einer Spur bourgeoiser Lebensfremdheit. Hier gibt es mehr Traum als Realität.

Stan zerschlägt gleich zu Beginn alle Spiegel und somit auch die Eitelkeit dieser um sich selbst drehenden Gesellschaft irgendwo auf dem französischem Land. Schließlich wird auch das Gift dieser scheinbar isolierten Gruppe sichtbar. Auch Eifersucht gehört dazu, aber die Liebe stellt sich ihr entgegen. Sasmira wird enttarnt, charakterlich, ihre Herkunft ans Licht gezogen. Diese ist weitaus fantastischer, als man es sich auszumalen wagte.

Grafisch schöpft Laurent Vicomte weiterhin aus der Schönheit dieser Zeitspanne. Unterstützt wird er hierbei diesmal von Claude Pelet. Nachdem die Fortsetzung viele Jahre auf sich warten ließ, treibt ein zweiter Künstler die Fertigstellung entsprechend zügiger voran. Farblich hat Patricia Faucon den Pinsel übernommen. Vergleicht man die einzelnen Seiten, die Bilder miteinander, auch gegenüber dem ersten Band, sind Ähnlichkeiten in der Machart der Bilder sicherlich deutlich, aber auch Abweichungen in der Stilistik der beiden Künstler können nicht übersehen werden. Durchgängig sind die Grafiken sehr leicht, fast zart aufgebaut und passend zur Zeitperiode.

Das Farbspektrum ist erdig, natürlich, durchscheinend aufgetragen. Auf Perfektion wurde bewusst verzichtet, kein technisch wirkender Farbauftrag, sondern sehr manuell, nah an Aquarell und Gouache, nah an den Wurzeln der großen Zeit französischer Comic-Alben. Das besitzt einerseits Stil, befördert den romantischen Grundeindruck der Geschichte und hat einen warmen, einladenden Grundton.

Laurent Vicomte entzaubert seine Sasmira ein wenig, lässt sie fordernder, fast aggressiver auftreten. Hinter dem Geheimnis brodelt es. Die männliche Hauptfigur, Stan, sitzt beinahe wie eine Fliege in einem Spinnennetz, halb ohnmächtig, bis zu einem Wendepunkt, der Licht ins Dunkel bringt. Für Freunde von Mystery-Geschichten und romantischer Abenteuer. 🙂

Sasmira 2, Der falsche Ton: Bei Amazon bestellen

Donnerstag, 27. Dezember 2012

Man lege sich nicht mit Robotern an, deren Namen einem unbekannt sind. Coraline will der Name des stählernen Giganten, der sie mit beiden Händen umschlossen hält, partout nicht einfallen. Doch mit der Erinnerung des Namens folgt auch eine Spur, die sie der Lösung des Rätsels näherbringt. Coraline ist nicht die erste, die sich in der Traumwelt verloren hat. Auch ihre Schwester Celia hat es getroffen. Schlafend findet sie die Vermisste vor. Coraline bleibt keine Wahl. Sie muss tiefer in die traumhafte Märchenwelt vordringen als bisher, will sie ihre Schwester und all die anderen retten.

Man lege sich nicht mit Robotern an, deren Namen einem unbekannt sind. Coraline will der Name des stählernen Giganten, der sie mit beiden Händen umschlossen hält, partout nicht einfallen. Doch mit der Erinnerung des Namens folgt auch eine Spur, die sie der Lösung des Rätsels näherbringt. Coraline ist nicht die erste, die sich in der Traumwelt verloren hat. Auch ihre Schwester Celia hat es getroffen. Schlafend findet sie die Vermisste vor. Coraline bleibt keine Wahl. Sie muss tiefer in die traumhafte Märchenwelt vordringen als bisher, will sie ihre Schwester und all die anderen retten.

Terry Dodson gehört unter den Comic-Künstlern zu den Pin-Up-Königen. Seine Frauen sind der Kategorie wahr gewordener Männerträume zuzuordnen und in ihrer Erscheinung durchaus überirdisch zu nennen. Als Superheldin oder auch Gaunerin (zum Beispiel Harley Quinn, Black Cat, Emma Frost) sind sie dem Fan von DC Marvel längere Zeit bekannt, im Bereich des Verträumten, Fantastischen war der amerikanische Zeichner Dodson bisher eher selten zu finden, obwohl seine Grafiken hier und dort einen märchenhaften Strich durchscheinen ließen.

TRÄUME. Sie können sehr fantasievoll sein. Gefährlich. Erotisch. Oder alles auf einmal. Bereits mit dem ersten Teil haben Denis-Pierre Filippi, Autor, und Terry Dodson, Zeichner, gezeigt, wie eine Vermischung von viktorianischer Atmosphäre, einer Spur Fables und auch Steampunk plus einer Prise Erotik aussehen kann. Letztere bricht kaum richtig aus, ist zumeist unterschwellig vorhanden und befeuert letztlich mehr die Fantasie des Lesers. Dieser zweite, abschließende Band von TRÄUME beginnt mit einer Sequenz, die geradwegs ins Herz der Märchenwelt zu führen scheint.

Im Schloss von Dornröschen scheint plötzlich ein jedes Märchenwesen eingeschlummert. Schneewittchen samt der sieben Zwerge, Jack und seine Bohnenranke, Rotkäppchen neben einer merkwürdigen Wolfskonstruktion und einigen mehr. Diese Einführung ist derart schön gestaltet, dass es ein grafisches Fest werden würde, zeichnete Terry Dodson auch komplette Interpretationen jener Märchen.

Dodsons Figuren, die aus den gerade nötigsten Strichen entstehen, skizzenhaft aufgetragen, ohne nachträglich real oder digital getuscht worden zu sein, warten hier einmal mehr mit dieser Jugendstil-Optik auf, die den ohnehin verträumten Gesamteindruck verstärkt. Szenen im Harem, samt eines obligatorischen Scheichs, der sie zu sich in den Thronsaal holt, um Coraline (die Schwester der untertitelgebenden Celia) vor 1001 Nacht für sich tanzen zu lassen, besitzen beinahe eine Opulenz sehr früher Hollywood-Filme oder alter Operrettenstreifen deutschsprachiger Machart.

Die Geschichte, die hier von Denis-Pierre Filippi entworfen wurde, ist bei aller Gefahr für Coraline und ihre Schwester eher heiter zu nennen. Filippi sucht die optisch schönen Momente für seinen Co-Künstler. Neben den eigentlichen Figuren schult sich Terry Dodson an feiner ländlicher Architektur, Natur sowie an raffinierten Konstruktionen, die auch einer Ideenwelt eines Jules Verne entsprungen sein könnten. Die Vielfalt der Szenen und gegensätzlichen Epochen, die in einer Märchenwelt gerade so schnell auftauchen und wieder verschwinden, wie es dem Autor beliebt, machen den zusätzlichen, sehr charmanten Reiz der Handlung aus.

Ein feiner Abschluss eines nostalgischen wie auch durchaus romantischen Comic-Abenteuers, sehr fantasievoll, erstklassig illustriert von Terry Dodson. 🙂

Träume 2, Celia: Bei Amazon bestellen

Link: Homepage von Terry Dodson

Sonntag, 09. Dezember 2012

Professor von Klumpp sieht den nächsten Krieg kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Nach den vernichtenden Schlachten des Ersten Weltkrieges will der Professor mit seinem Gefolge zu einer Macht werden, die sich gegen alle europäischen Staaten stemmt. Von Klumpp ist kein Wohltäter, vielmehr agiert er mit äußerster Brutalität, um an sein Ziel zu gelangen, die Sammlung jener Artefakte, die zusammengenommen, ein ungeheures Potential bilden, das selbst die Götter fürchten. So ist es ebenfalls nur eine Frage der Zeit, bis die drei Schicksalsgöttinnen aufmerksam werden und aus den himmlischen Gefilden hinab zu den Menschen reisen.

Professor von Klumpp sieht den nächsten Krieg kommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Nach den vernichtenden Schlachten des Ersten Weltkrieges will der Professor mit seinem Gefolge zu einer Macht werden, die sich gegen alle europäischen Staaten stemmt. Von Klumpp ist kein Wohltäter, vielmehr agiert er mit äußerster Brutalität, um an sein Ziel zu gelangen, die Sammlung jener Artefakte, die zusammengenommen, ein ungeheures Potential bilden, das selbst die Götter fürchten. So ist es ebenfalls nur eine Frage der Zeit, bis die drei Schicksalsgöttinnen aufmerksam werden und aus den himmlischen Gefilden hinab zu den Menschen reisen.

Man stelle sich vor, es ziehe sich eine Art Vorhersage durch die Zeiten. Was geschrieben steht, erfüllt sich. Die drei Schicksalsgöttinen Urd, Skuld und Verdandi haben nicht immer richtig aufgepasst (oder sie haben ihre Aufgabe nicht immer ganz ernst genommen) und die Menschen haben diese Nachlässigkeit nun auszubaden. Mehr oder weniger. Autor, Zeichner und Kolorist Erik hat fast ein eigenes Genre erfunden (oder wenigstens einen neuen Seitenarm). Eine Historienfantasykomödie, in der die Götter nicht verrückt sind, aber wie Kinder in den Zeiten herumstöbern und spielen, neugierig herumschleichen und kommentieren.

Das ist frisch erzählt und durch die unterschiedlichen Blickwinkel und Zeitsprünge unvorhersehbar, durchweg spannend und unterhaltsam. Erik bemüht die humoristische Erzählweise, will nicht gänzlich tragend und korrekt sein, obwohl Erläuterungen am Fuß der Seite über jeweilige neue Begriffe informieren. Kleine Prologe geben blitzschnelle Auskünfte über einige Charaktere (die Göttinnen sind besonders gelungen), bevor es tief in die Vergangenheit geht, hin zu einem Kampfaufmarsch der 20. Augusta. Römische Legionäre bekriegen germanische Barbaren und erleben eine fürchterliche Überraschung. Nun, fast, denn beileibe nicht jeder Römer will sich ausgerechnet durch fremde Götter ins Bockshorn jagen lassen. Bei einem Volk, dessen Götterhimmel bereits randvoll ist, mag das nur allzu verständlich sein.

Langsam bildet sich eine Grundlage heraus. Erik springt von der Römerzeit ins Jahr 1928, in die Epoche der Conquistadores, ins Reich der Schicksalsgöttinnen und wieder zurück in die zweite Hälfte der Zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts, die heute so gerne mit dem Begriff der Goldenen Zwanziger belegt werden. Vordergründig bekämpfen sich die unterschiedlichen politischen Richtungen handfest auf den Straßen, während hinter den Kulissen mythologische Artefakte eine neue Macht hervorbringen sollen, bereit, die Welt einmal mehr ins Chaos zu stürzen.

Die episodenhafte Erzählung, die Stück für Stück zu einem sehr großen Gesamtbild zusammengefügt wird, nimmt den Leser mit. Entweder steht ein Rätsel im Vordergrund, Spannung oder auch ein humoristisches Kabinettstückchen. Am Ende steht eine klare Front aller Akteure, von denen es sicher scheint, dass sie nur gegeneinander werden agieren können. Eine schnell herbeigeführte tragische Wendung untermauert diesen Eindruck mehr als nur deutlich.

Erik arbeitet sehr stilisiert, künstlerisch, dekorativ. Auch könnten seine Bilder, in der Tuschearbeit, wie sie beinahe segmentartig zu nennen ist, von einem künstlerischen Druckverfahren inspiriert sein. So entsteht (wie auch in der Krimiserie Dede) eine sehr eigene Optik, die einen hohen Wiedererkennungswert besitzt. Die Charaktere sind den Figuren durchaus ins Gesicht geschrieben, in bester Hollywood-Manier, die Guten, die Bösen, die Helden, die Schönen, die Hässlichen. In der Darstellung der historischen Finessen der unterschiedlich gezeigten Epochen zeigt sich Eriks Feinarbeit.

Besonders hervorzuheben sind die römischen Abstecher, die mittelamerikanische Episode und die Einführung der beiden jungen Leute, Chris und Mo, die mit ihrem Doppeldecker einen waghalsigen Stunt vollführen, der in einem sehr schwarzhumorigen Finale gipfelt. So stilistisch eigen der Zeichenstil ist, so eigen ist auch die Kolorierung, die sich durch die Auswahl der Farben nach verschiedenen Comic-Werken zu einem kleinen Markenzeichen entwickelt hat. Grundsätzlich blasser, mit vornehmlich kalten Brauntönen und Blautönen nimmt sich die Kolorierung hinter den Zeichnungen zurück. Das ist zuerst gewöhnungsbedürftig, vergleicht man mit Publikationen, die mit dem Farbtopf nur so um sich schmeißen, konzentriert letztlich aber auch enorm den Lesefluss.

Ein sehr schönes Konzept, sehr frisch, sehr durchdacht, sehr sympathisch umgesetzt, vollkommen auf gelungene und intelligente Unterhaltung setzend. Es funktioniert auf jeder Ebene. Mehr davon! 🙂

DEAE EX MACHINA 1, Jagd auf den blauen Jaguar: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 04. Dezember 2012

Eine alte Fotografie führt zum Ziel. Eine Frau lehnt an einem Baum. Aus dem Schatten heraus blickt sie durch das spielerische Treiben auf der Wiese dem Fotografen geradewegs an. Ein freundlicher Tag liegt über dem Landgut im Hintergrund. An einem der vielen Fenster steht eine Gestalt, offensichtlich männlich. Ein Wappen markiert den Ort. Unwiderstehlich werden Stanislas und Bertille von diesem alten Gemäuer angezogen, magnetisch geradezu, alles hinter sich lassend. Doch dort angekommen, finden sie sich nicht nur wieder, es erwartet sie auch etwas derart Ungewöhnliches, dass es ihre kühnsten Vorstellungen übersteigt.

Eine alte Fotografie führt zum Ziel. Eine Frau lehnt an einem Baum. Aus dem Schatten heraus blickt sie durch das spielerische Treiben auf der Wiese dem Fotografen geradewegs an. Ein freundlicher Tag liegt über dem Landgut im Hintergrund. An einem der vielen Fenster steht eine Gestalt, offensichtlich männlich. Ein Wappen markiert den Ort. Unwiderstehlich werden Stanislas und Bertille von diesem alten Gemäuer angezogen, magnetisch geradezu, alles hinter sich lassend. Doch dort angekommen, finden sie sich nicht nur wieder, es erwartet sie auch etwas derart Ungewöhnliches, dass es ihre kühnsten Vorstellungen übersteigt.

Ein romantisches Geheimnis. Laurent Vicomte entwirft ein mysteriöses Szenario. Ein fantastisches Geisterrätselmärchen wartet auf den Leser. Zum Mitraten. Miterkunden. Träumen. Frankreich, so scheint es, besitzt eine romantische Seele. Schlösser, insbesondere im Gebiet der weltberühmten Loire, locken den träumenden Touristen. Landstriche wie die Auvergne sind nicht nur gallischfreundlichen Comic-Fans ein Begriff. Laurent Vicomte hat sich den geschichtsträchtigen Landstrich für seine Geschichte ausgesucht, wenngleich er ganz normal im modernen Paris beginnt, mit einem Todesfall und einem unerwarteten Geschenk.

Der junge Mann, Stanislas, der dieser alten Frau begegnet, die kurz darauf in seinen Armen verstirbt, ist von diesem Ereignis derart betroffen und beeindruckt, dass er nach einem Fund einer alten Fotografie in den Taschen der Toten mit Nachforschungen beginnt. Und Stanislas wird fündig. Zusammen mit seiner Freundin Bertille mündet seine Suche auf einem verfallen Herrensitz. Als wäre die Erkundung des verlassenen Guts nicht schon geheimnisvoll genug, geschieht bald etwas außergewöhnliches.

Laurent Vicomte beschreibt eine Handlung, von der sich einmal nicht genau sagen lässt, wann die Pfade des Realismus verlassen werden und wann die Traumwelt endgültig Besitz von den beiden Hauptfiguren ergreift. Dies geschieht so einfach und so leicht, dass während des Lesens noch einmal zurückgeblättert wird, um all die verschiedenen Vorzeichen zu suchen, die allesamt vorhanden waren, sich dann aber nach einer Weile erst wie Puzzleteile zu einem Bild vereinigen. Laurent Vicomte, der den sämtlichen Entstehungsprozess des Comic-Albums übernommen hat, als Autor, Zeichner und Kolorist, setzt sein romantisches Abenteuer mit zerbrechlichen Grafiken um.

Die Anklänge zur versteckten Handlung, unter der Dramaturgie, das Spiel zwischen den Geschlechtern, amouröse Tendenzen, sind von Beginn an vorhanden. Hieraus könnte ebenso gut eine französische Komödie entstehen. Dennoch wandelt es sich zu einem verklärten Blick auf andere gesellschaftliche Normen, eine nicht immer praktische, aber wunderbar anzuschauende Mode und eine Zeit, in der noch durch die Blume gesprochen wurde. Gerade der modische Teil der Bilder und die peinlich genaue Umsetzung lassen annehmen, dass Laurent Vicomte eine nicht geringe Begeisterung für ein historisches Ambiente besitzt. Allein das Anlegen eines Kleides, eine regelrechte Verpackung, durchaus auch erotischer Natur, ist ein Kabinettstückchen für sich.

Laurent Vicomte stellt den romantischen Bildern, in denen die Zeit still steht, die Geschwindigkeit fehlt, jene Nachforschungen in jüngeren Tagen gegenüber, denn Stanislas und Bertille können nicht einfach so aus dem Leben verschwinden, ohne dass jemand nach ihnen sucht. Immerhin das haben sie der verstorbenen alten Frau voraus, für die sich niemand zu interessieren scheint. Eine aquarellartige und markerleichte Kolorierung lässt den Eindruck alter Postkartenmotive entstehen.

Ein Anhang zeigt die Entstehung des ersten Bandes des Vierteilers mit zahlreichen Skizzen unterlegt. Wie modische Einflüsse, auch bei Möbeln, Frisuren und in der Architektur das Flair dieser Geschichte prägen wird hier ganz besonders deutlich.

Romantik pur, selten in dieser Art im Comic zu finden, mit sehr schönen Bildern unterstrichen. Laurent Vicomte erzählt mit sehr viel Herz und Freude an einer vergangenen gesellschaftlichen Epoche. 🙂

Sasmira 1, Der Ruf: Bei Amazon bestellen

Samstag, 27. Oktober 2012

Mitten auf der Landstraße werden Hellboy und seine Freundin Alice plötzlich attackiert. Hellboy wusste bislang, dass seine äußere Erscheinung mitunter befremdlich auf anderer Leute Augen wirken kann. Doch von einem mutierten Igel Monster genannt zu werden, ist für Hellboy neu. Schlimmer noch, will ihm das zum Krieger gewordene Tier doch an den Kragen, in der festen Überzeugung, richtig zu handeln. Hellboy wehrt sich, zunächst chancenlos, wie es scheint. Als er das ihm als Vermächtnis übergebene Schwert des Königs Arthur endlich zur Verteidigung schwingen kann, wendet sich das Blatt.

Mitten auf der Landstraße werden Hellboy und seine Freundin Alice plötzlich attackiert. Hellboy wusste bislang, dass seine äußere Erscheinung mitunter befremdlich auf anderer Leute Augen wirken kann. Doch von einem mutierten Igel Monster genannt zu werden, ist für Hellboy neu. Schlimmer noch, will ihm das zum Krieger gewordene Tier doch an den Kragen, in der festen Überzeugung, richtig zu handeln. Hellboy wehrt sich, zunächst chancenlos, wie es scheint. Als er das ihm als Vermächtnis übergebene Schwert des Königs Arthur endlich zur Verteidigung schwingen kann, wendet sich das Blatt.

Das Ende der Welt? Oder doch nicht? Einst verhieß die Ankunft des kleinen roten Jungen auch das Ende der Welt. Doch Hellboy stand gegen sein Schicksal auf, wollte Mensch sein, halbwegs wenigstens. Er gewann Freunde, die ihn auf seinem Weg begleiteten, bis er von diesem Weg abwich und die Beörde zur Untersuchung paranormaler Angelgenheiten verließ. Eine Prophezeiung, nicht weniger groß als jene, die er in der Vergangenheit gehört hatte, brachte ihn erneut in die vorderste Front gegen dämonische Mächte.

Nachdem Mike Mignola diese Geschichte langfristig verfolgt hat, diverse Gegenspieler aufbaute und die Handlung immer dichter spann, spitzt sich die vorliegende 12. Ausgabe der Reihe von Anfang bis Ende zu, von Mythen durchwoben, mit gespenstischen Aufmärschen, Tragödien und natürlich den grandiosen Endkämpfen eines Hellboy, der bei seinen Auseinandersetzungen die Erde stets in den Grundfesten erschüttert.

Versuchen die einen, Hellboy aufzuhalten, aus ehrlicher Überzeugung sogar und geben dafür ihr Leben, versuchen wiederum andere, sich Hellboy anzuschließen und sehen ihn in ihm den verheißenen Anführer einer großen Armee im Kampf gegen das Böse, in einer ultimativen Schlacht. Duncan Fegredo, der den Zeichenstift von Mike Mignola vor einiger Zeit übernahm, hat sich stilistisch in das Hellboy-Universum eingefügt, obwohl er weniger minimalistisch ist als der Erfinder der roten Comic-Figur. Die Entwürfe von seltsamen Kreaturen, die Verwandlungen, Massenszenen, stimmungsvolle Kulissen, derer es im guten alten England nicht wenige gibt, diverse Einflüsse mystischer Sets reihen sich wirkungsvoll aneinander. Spätestens, wenn der Drache erwacht, muss es dem Leser bewusst sein, dass er von den drei Comic-Machern Mignola, Fegredo und Dave Stewart (Farben) eine moderne Sage präsentiert bekommt.

Mignolas Geschichten leben von mythischer Energie, abgeschöpft aus realen Legenden unterschiedlicher Völker und den eigenen Einfällen, kurios und spannend zugleich. Wenn unter der Führung von Arthur die längst verstorbenen Ritter wieder zu alter Form finden und in den Kampf ziehen, vermischt mit einem Weltuntergang, einem kampfesmüden Hellboy, der noch einmal alles gibt, dann erreichen die Erzählung und Optik epische Ausmaße.

Comic und ikonenhafte Darstellungen fließen ineinander, manchmal stehen letztere tatsächlich für eine Zwischenerzählung oder Erläuterung einer Legende. Derlei Technik findet sich hin und wieder in diesen oder auch Erzählungen anderer Autoren, bremst die Handlung leicht und streut innerhalb kürzester Lesezeit benötigtes Wissen. Hier geht Mike Mignola noch eine Stufe darüber hinaus, indem er die Handlung selbst zur Legende werden lässt, wenn alle anderen zum Zuschauen degradiert worden sind und der einzig aktiv gegen den Untergang aufstehende Teilnehmer nur noch Hellboy ist.

Sind die ersten drei Kapitel eine fast schon so zu nennende behutsame Einleitung, wollen die Seiten ab dem 4. Kapitel immer schneller gelesen werden, wenn die Handlung einen regelrechten Wirbel entfaltet. Das ist dank Duncan Fegredo großartiges fantastisches Comic-Kino.

Wer die Hellboy-Reihe mag, wird diesen Band lieben, der in der Tat so erscheint, als habe Mike Mignola jahrelang nur auf diese Krönung seines Comic-Universums hingearbeitet. Für Fans ein Muss, ohne Vorkenntnisse von Figuren und Ereignissen ist der Spaß nur halb so groß. 🙂

Hellboy 12, Der Sturm: Bei Amazon bestellen

Diese verdammten Vogelbräute! Sie könnten den GOON doch tatsächlich schaffen. An einem Strick hängend geht es hinauf in die Lüfte. Mangels Luft fällt GOON die Gegenwehr zunächst nicht leicht, doch als er zurückschlägt, haben diese Harpyien sehr schlechte Karten auf einen Stich. Der Kampf endet unentschieden. Pech für die Vogelbräute, dass GOON ein Gedächtnis wie ein Elefant hat und äußerst nachtragend sein kann. Dynamit ist das Mittel der Wahl, um den verdammten dämonischen Viechern zu zeigen, wo der Hammer hängt.

Diese verdammten Vogelbräute! Sie könnten den GOON doch tatsächlich schaffen. An einem Strick hängend geht es hinauf in die Lüfte. Mangels Luft fällt GOON die Gegenwehr zunächst nicht leicht, doch als er zurückschlägt, haben diese Harpyien sehr schlechte Karten auf einen Stich. Der Kampf endet unentschieden. Pech für die Vogelbräute, dass GOON ein Gedächtnis wie ein Elefant hat und äußerst nachtragend sein kann. Dynamit ist das Mittel der Wahl, um den verdammten dämonischen Viechern zu zeigen, wo der Hammer hängt.