Freitag, 11. April 2008

Das ist nicht ihr Paris. Dieses Paris ist ungeheuer schmutzig, düster, auch brutal. Die drei Freunde Spirou, Fantasio und Graf von Rummelsdorf fallen hier auf wie bunte Hunde. Leider sind sie nicht ganz freiwillig hier gelandet. Zyklotrop, der alte Gauner, hat wieder einmal alles vermasselt und schafft es nicht alleine, in die Gegenwart zurückzukommen.

Das ist nicht ihr Paris. Dieses Paris ist ungeheuer schmutzig, düster, auch brutal. Die drei Freunde Spirou, Fantasio und Graf von Rummelsdorf fallen hier auf wie bunte Hunde. Leider sind sie nicht ganz freiwillig hier gelandet. Zyklotrop, der alte Gauner, hat wieder einmal alles vermasselt und schafft es nicht alleine, in die Gegenwart zurückzukommen.

Der erste Teil der Rettungsaktion gestaltet sich relativ einfach. Das Gerät zur Zeitreise ist schnell gefunden und die Apparatur wird auf einfache Weise in Gang gesetzt.

Aber leider sind nicht alle Teilnehmer der Expedition sehr vernunftbegabt – nein, das geht nicht gegen Fantasio. Pips ist der Schlingel, der sie alle in Schwierigkeiten bringt. Doch wie es sich für einen Freund gehört, selbst für ein Eichhörnchen, darf nichts unversucht bleiben, um zu helfen. Allerdings ist das für ein kleines Tier, das der menschlichen Sprache nicht mächtig ist, ungeheuer schwierig. Zumal es aussieht, als ob Pips für die drei verbliebenen Freunde (und Zyklotrop) die einzige Chance sei, damit sie wieder nach Hause zurückkehren können.

Eine Reise in die Vergangenheit. An der Seite von Graf von Rummelsdorf ist alles möglich. Mit Frank Le Gall hat sich hat sich ein Autor und Zeichner der beiden Comic-Freunde angenommen und sie durch Die Sümpfe der Zeit geschickt. Im Stile der Anfangstage der beiden Abenteurer, wie Jijé alias Joseph Gillain sie zeichnete, erleben sie eine spannende Zeitreise, in der ursprünglich auch Jack the Ripper hätte auftauchen können.

Vollkommen unerwartet erreicht die Freunde eine Nachricht aus der Vergangenheit. Eingemauert, stets beschützt durch die Generationen einer Gastronomenfamilie, gerät ein Buch ans Tageslicht, das verrät, was aus Zyklotrop geworden ist. Gefangen in der Vergangenheit harrt er auf seine Rettung – und erinnert so ein wenig an die Schlusssequenz aus Zurück in die Zukunft 2, in der Marty McFly eine Nachricht vom Doc aus der Zeit des Wilden Westens erhält.

Der Westen ist es nicht, den die Freunde bereisen werden, sondern das alte Paris. Optisch bekommt der Leser leider nicht soviel davon zu sehen, wie er gerne hätte, allerdings muss man auch zugute halten, dass das moderne Paris häufig genug zu sehen war und sehr viel alte Bausubstanz erhalten geblieben ist.

So wird das Altertümliche weniger aus der Umgebung als vielmehr aus dem Szenario und seinen Texten gewonnen.

Das Argot, eine Art Geheimsprache der ärmeren Schichten des alten Paris, findet seine Entsprechung im Rotwelschen in diesem Band. Dieser Jargon des Deutschen, der regional sehr unterschiedlich ausfallen kann, wird im Anhang auch als die Sprache der Ausgegrenzten bezeichnet, jener, die manchmal auch ein bißchen Dreck am Stecken haben. So trägt denn der Text, der Dialog zwischen den zwielichtigen Parisern – die nur im Spiel sind, weil Zyklotrop sich erneut mit den falschen Leuten eingelassen hat – dazu bei, eine gewisse Exotik, Fremdartigkeit aufkommen zu lassen.

Die Farben in den einfach gehaltenen Zeichnungen sind sehr gedeckt, wirken manchmal beinahe unbunt, aber sie tragen nur jenen alten Tagen Rechnung, in denen Paris (die Städte vielerorts) eher schmuddelig und ungepflegt waren, als Armut keine Ausnahme, sondern der Normalzustand war.

Wie eingangs erwähnt, folgt Le Gall dem Stile eines Jijé. Er nimmt sich jedoch ein wenig zu sehr zurück. Betrachtet man sich als Leser die beiden Bleistiftskizzen im Anhang, wird deutlich wie viel mehr Le Gall kann – besonders in der Skizze, in der Von Rummelsdorf und Zyklotrop zu sehen sind, wie sie gemeinsam an der Seine spazieren gehen. So aber ist ein nostalgisch schöner Comic-Band gelungen, der insbesondere atmosphärisch gut das alte Paris einfängt.

Ein kurzweiliges Zeitreiseabenteuer, anders im Zeichenstil als in der regulären Serie, aber mit dem gewohnten Humor zwischen feinem Witz und Slapstick. 🙂

Spirou + Fantasio Spezial – Die Sümpfe der Zeit: Bei Amazon bestellen

Mittwoch, 09. April 2008

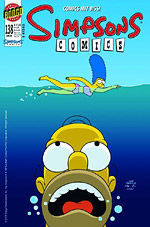

Das kleine Motorschiff kreuzt über die ruhige See. Am Heck müht sich ein genervter Homer Simpson mit seiner Angel ab. Für Homer Simpson und den alten Van Houten sollte es eigentlich ein Tag sein, an dem sie mehr Zeit für ihre Söhne Bart und Milhouse haben. Aber irgendwie entwickelt sich die kleine Bootsfahrt zu einem gehörigen Schuss in den Ofen.

Das kleine Motorschiff kreuzt über die ruhige See. Am Heck müht sich ein genervter Homer Simpson mit seiner Angel ab. Für Homer Simpson und den alten Van Houten sollte es eigentlich ein Tag sein, an dem sie mehr Zeit für ihre Söhne Bart und Milhouse haben. Aber irgendwie entwickelt sich die kleine Bootsfahrt zu einem gehörigen Schuss in den Ofen.

Homer fängt rein gar nichts in dem Gebiet, in dem das Schiff kreuzt. Van Houten muss sich andauernd übergeben, ein Umstand, der es für Milhouse wenig interessant macht, sich mit seinem alten Herrn zu unterhalten. Einzig Bart hat seinen Spaß. Einerseits kann er seinen Vater mal wieder auf den Arm nehmen, andererseits wird ihm inmitten dieser ulkigen Typen keine Minute langweilig.

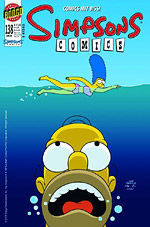

In der 138. Ausgabe der Simpsons Comics kann der Leser noch vor Öffnung des Heftes erahnen, wohin es die gelben Männleins diesmal verschlägt. Die Episode heißt nicht umsonst Der kahle Mann und das Meer in Anspielung an den Klassiker von Hemingway Der alte Mann und das Meer. Und wer von dem Cover schockiert sein mag: Keine Bange, Homer wird seine Marge nicht auffressen, auch wenn es in dieser Parodie des Posters zum Film Der weiße Hai so ausschauen mag.

Homers Herausforderung, an die Meeresoberfläche gerichtet, wird leider nicht besonders ernst genommen, weder über noch unter der Wasseroberfläche:

Hört ihr, Fische? Ich werde euch fangen!

Aufgeheitert durch den Kapitän, der Mut zu machen versucht (Captain McCallister sagt, das Meer sei ein gemeines Flittchen.), praktizieren zwei Väter vor ihren Söhnen das alte Spiel, bloß nicht allzu dumm in einer echten Männerangelegenheit dazustehen. Leider fängt der eine keine Fische, während der andere dauernd dieselben füttert, oral wie auch mit dem Ködereimer. Aber die Fans von Homer Simpson wissen: So schnell gibt ein Simpson nicht auf.

Auf offener See, wo die Wellen noch höher sind, werden auch die Gags noch zahlreicher und die Anspielungen auf diverse Geschichten und Personen noch deutlicher. Ähnlich wie der Fischer Santiago in Der alte Mann und das Meer gibt auch Homer seinen Kampf mit den Elementen nicht auf. Schließlich beißt doch einer an und mit diesem Fang kommen, wie hätte es anders sein können, nachdem mit derart viel Blutfischsuppe angeködert wurde, die Haie.

Dass ausgerechnet die Zusammenarbeit von Homer und Bart die beiden Van Houtens einander wieder näher bringt, ist eine ziemliche Überraschung. Im gemeinsamen Kampf, vier Mann gegen einen Fisch, schließlich gegen drei Haie sind schließlich alle Beteiligten auf einer Wellenlänge.

Die Anspielungen fallen in dieser Ausgabe etwas geringer aus, als es der Leser gewohnt sein mag. Auch dürften diese Anspielungen und Seitenhiebe als deutliches Beispiel dafür gelten, dass die Simpsons auch ein älteres Publikum ins Auge fassen, denn bei den jüngeren Lesern dürften Geschichten von Hemingway wohl kaum auf Interesse stoßen.

Der Humor entsteht hier in erster Linie aus der Situationskomik, Homers Einbildungskraft sowie dem Geschehen zwischen Vätern und Söhnen.

Ein solider Simpsons Comic mit gewohntem Witz, bei dem Homer überaus menschlich daher kommt und sich die Simpsons Männer außerordentlich gut vertragen. 🙂

Freitag, 04. April 2008

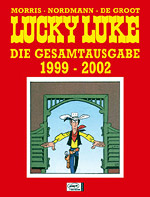

Die Daltons kommen gerade erst wieder im Gefängnis an. Doch es dauert nicht lange, da fühlen sich Joe Daltons Nerven vom scheinbar ewigen Predigen des falschen Propheten etwas überstrapaziert. Wie es Joes Art ist, lässt ein Wutausbruch nicht lange auf sich warten. Aber Joe ist auch ein gewieftes Kerlchen und bald, sehr bald, nimmt ein neuer Ausbruchsplan Gestalt an.

Die Daltons kommen gerade erst wieder im Gefängnis an. Doch es dauert nicht lange, da fühlen sich Joe Daltons Nerven vom scheinbar ewigen Predigen des falschen Propheten etwas überstrapaziert. Wie es Joes Art ist, lässt ein Wutausbruch nicht lange auf sich warten. Aber Joe ist auch ein gewieftes Kerlchen und bald, sehr bald, nimmt ein neuer Ausbruchsplan Gestalt an.

Zuvor müssen einige Gefängnisinsassen, und die übrigen Dalton-Brüder ganz besonders, zu ihrem Erstaunen feststellen, dass die Worte des Propheten bei einigen auf fruchtbaren Boden zu fallen scheinen. Wenn Averell Dalton nichts mehr essen will, dann ist etwas faul im Knast.

Die Abenteuer mit dem falschen Prediger liegen noch nicht lange hinter Lucky Luke, da hat er bereits wieder eine Begegnung der besonderen Art. Diesmal jedoch lernt er einen Mann kennen, der ganz auf seiner Linie liegt. Frederic Remington ist von Zuhause wieder einmal auf und davon und malt seinen Wilden Westen. Remington, kurz Fred, ist ein Genussmensch. Er liebt seiner Malerei, er liebt eine zünftige Mahlzeit, Whisky und zuweilen auch eine gute Schlägerei.

Während seiner Ausflüge lebt er jedoch alles andere als ungefährlich. Aus diesem Grund stellt man ihm einen Mann zur Seite, der schneller schießen kann als sein Schatten: Lucky Luke.

Damit beginnt für den einsamen Cowboy wohl eines seiner vergnüglichsten Abenteuer.

Der Wilde Westen ist bereits zu seinem eigenen Mythos geworden, als Lucky Luke die Einladung erhält, an einer Wildwestshow unter der Leitung des berühmten William Cody teilzunehmen, der noch berühmter unter dem Namen Buffalo Bill ist. Aber für Luke ist das alles ein riesiger Zirkus, was es in Wahrheit auch größtenteils ist. Und es ist auch das berühmte Showbusiness. Alles ist irgendwie überzogen, Berühmtheiten kommen und vergehen in Windeseile. So werden auch jene verehrt, die in den Knast gehören (wo sie auch gerade sind) – die Daltons nämlich. Denn nachdem vier Doubles ihre Rolle in der Wildwestshow übernommen haben, erhalten die echten Daltons plötzlich eine Anerkennung, die sie nur zu einem nutzen: zur Flucht.

Der Prophet, Der Kunstmaler und Eine Wildwest Legende sind die letzten Abenteuer, an die Morris Hand anlegte, bevor er im Jahre 2001 überraschend starb. Bis ins hohe Alter hat er an seinem Lucky Luke gearbeitet, der inzwischen schon Generationen mit seinem Humor begleitet hat.

Die letzten drei Bände, die in der Gesamtausgabe 1999-2002 versammelt sind, beschäftigen sich mit drei Themen. Ersteres, Der Prophet, hat einen oberflächlichen Humor und zeigt dem Leser einen Prediger, der einen Haufen Unsinn daher redet und dem es tatsächlich gelingt, mit seinem Geschwätz einige leichgläubige Geister zu beeindrucken. Darunter sind auch Averell Dalton und Rantanplan, der Hund, der im Gefängnis … Nun, was er eigentlich im Gefängnis macht, weiß niemand so genau.

Paradise Gulch, in dem sich der Prediger und die Daltons kurzzeitig niederlassen, wirkt sehr unamerikanisch – und auch wieder nicht. Denn nirgends auf Welt gibt es wohl eine derartige Religionsvielfalt mit unzähligen Glaubensnuancen wie in den Vereinigten Staaten. Patrick Nordmann trifft im Szenario dort mit seiner Satire, wo es treffen soll, bei den falschen Heiligen, die schon ein Steve Martin aufs Korn nahm.

Der geläufige Humor bleibt nicht außen vor. Im Gegenteil sind die Daltons sehr zentral in der Geschichte platziert – und auch deplatziert. Denn wie raubt ein ehrenwerter Bandit eine Bank aus, wenn es am Ort keine einzige Bank gibt? Und kein Geld? Allein aus dieser Konstellation scheint die Geschichte ganz automatisch ihren Lauf zu nehmen.

Mit Frederic Remington und Buffalo Bill wurden zwei amerikanische Prominente ausgewählt, die beide auf ihre Art zur Bildung der Legenden über die Romantik des amerikanischen Westens beigetragen haben.

Remingtons Bilder zeigen Szenen des Lebens, des Kampfes, die zeigen Charaktere, die den Weiten des Westens gelebt haben. Er unterschied nicht zwischen den Hautfarben. Seine Bilder werteten nicht. Mit einem lebhaften und das Leben liebenden eigenen Charakter ausgestattet verschwindet Remington zeitweise in der Prärie, bevor wieder in die Zivilisation zurückkehrt.

Bob de Groot beschreibt einen Mann, überzogen zwar, aber einen Künstler, der selber mit seiner Lebensart ins Bild passt und die gängigen Künstlerklischees bedient. Dank dieser Figur entsteht eine tolle Komödie, bevor Patrick Nordmann wieder die Schreibmaschinentastatur übernimmt und die nächste Wildwest Legende in den Mittelpunkt stellt.

Buffalo Bill alias William F. Cody dient zur Skizzierung eines Showbusiness, wie es anscheinend nur Amerikaner erfinden konnten. Laut und grell, mit richtigen Promis oder B- und C-Promis, mit Managern und Agenten und Künstlern, die eigentlich gar nichts können. Dies wird besonders schön persifliert, wenn ein Pferd seinen Kopf von selbst unter das herabfallende Lasso hält, um gefangen zu werden. – Was soll es auch anderes machen, wenn Joe Dalton das Lasso kerzengerade nach oben wirft? Dort sind eben keine Mustangs.

Morris schickt seine vier Banditen ganz in Weiß auf die Bühne, ähnlich wie er es Lucky Luke und dem weißen Reiter tat und entwirft zuletzt noch eine kleine Hommage an das eigene Schaffen. So schließt sich letztlich der Kreis.

Zum guten Schluss von Morris’ Werk noch ein gelungener Blick auf den Wilden Westen, als er so langsam begann, nicht mehr ganz so wild zu sein. Patrick Nordmann und Bob de Groot bieten Humor, Satire und Slapstick – ganz so wie in den guten alten Zeiten von Lucky Luke. 🙂

Lucky Luke – Die Gesamtausgabe 1999 – 2002: Bei Amazon bestellen

Sonntag, 30. März 2008

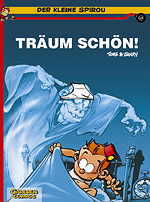

Ist der kleine Spirou frühreif? Tatsache ist, dass der kleine Page durchaus Mittel und Wege gefunden hat, bei jungen Damen zu einer Leibesvisitation zu kommen – beinahe wenigstens. Der Trick mit dem Kaninchen auf dem Regal eröffnet schon eher die erhofften Aussichten – schade nur, dass daraufhin die gesamte Rasselbande, die männliche Hälfte davon, in Ohnmacht fällt.

Ist der kleine Spirou frühreif? Tatsache ist, dass der kleine Page durchaus Mittel und Wege gefunden hat, bei jungen Damen zu einer Leibesvisitation zu kommen – beinahe wenigstens. Der Trick mit dem Kaninchen auf dem Regal eröffnet schon eher die erhofften Aussichten – schade nur, dass daraufhin die gesamte Rasselbande, die männliche Hälfte davon, in Ohnmacht fällt.

Zu den besten Witzen dürften jene gehören, die ohne Worte sind und allein über das Bild oder die Situation funktionieren.

Wenn diese Witze außerdem länder- und nationalitätenübergreifend zünden, dann sind sie ein Paradebeispiel für einen Humor, der die Menschen verbindet. Was gibt es schöneres als ein heiteres Lachen? Tome und Jamry verstehen das Kunststück, mit entweder sehr kurzen Geschichten oder zumeist Einseitern ein Lachen, ein Schmunzeln oder einen Brüller bei ihren Lesern zu produzieren.

Wie der Humor funktioniert offenbart im vorliegenden Fall sogar schon das Titelbild. Der kleine Spirou schaut verblüfft unter die Bettdecke, während ein höhnisch grinsender Geist auf seinen Kopf deutet, über den er eine Unterhose gezogen hat.

Den Auftakt des vorliegenden 13. Bandes des kleinen Spirou mit dem Titel Träum schön! macht eine kurze Geschichte mit Spirous heiß geliebter Oma. Oma hat Probleme mit ihrem Gedächtnis.

Bei genauer Betrachtung hat Oma überhaupt keine Probleme. Als ältere Dame steht sie voll im Leben, ist manchmal etwas ruppig und sehr schlagfertig – in jeder Beziehung.

Der Humor in dieser Episode zeigt, dass die Gesellschaft weniger Probleme mit ihren alten Menschen hat, als vielmehr mit dem System, das an allen Ecken und Ende mit aller Macht nach Problemen sucht. So ist auch der Arzt mit seiner merkwürdigen Aufgabenstellung hier die Lachnummer und nicht Omas Gedächtnis.

Ein anderer ruppiger Zeitgenosse, der hier im Zentrum des Interesses steht, ist Spirous allseits (un)beliebter Turnlehrer namens Jahn. Namensähnlichkeiten mit dem bekannten Turnvater sind wohl eher zufällig und nicht beabsichtigt.

Denn Jahn ist nicht nur ein vollkommenes Ekelpaket, er ist außerdem sehr weit vom Bild eines Athleten entfernt. Allerdings – wer sich anschaut, wie er seinen Schülern die in Frankreich sehr bekannte Straßensportart Parcour nahe bringt, wird vielleicht anderer Meinung sein. Andererseits gibt es Menschen, die Unglaubliches für eine Flasche Bier vollbringen. Jahns kontrollierter Absturz zwischen den Hochhäusern ist jedenfalls sehenswert.

Zwei Vorlieben hat ein Mann. Bier und …

Frauen! Diese sind für Jahn ein ganz besonderes Problem. Sei es am Strand oder hoch vornehmer Runde. Immer gelingt es dem mit der Tür ins Haus fallenden Mann irgendwie anzuecken. Manchmal steckt Spirou dahinter, aber meistens schafft es Jahn auch ganz alleine, sich ins Fettnäpfchen zu setzen.

Das Schöne, warum man als Leser eigentlich nie genug von diesem Ulk bekommen kann, ist nicht nur der Humor, sondern liegt auch in den Zeichnungen versteckt.

Tome wandelt auf den Pfaden eines André Franquin. Die leichte Anarchie in der Zeichentechnik, der Tuschestrich, das leicht Verwackelte und Ausgefranste, die Falten, die wildesten Gesichtsausdrücke, die man nicht für möglich und machbar hält – Tome ist es zu verdanken, dass dieser Humor ähnlich wie bei Franquin auch ohne Worte funktionieren kann.

Humor zwischen purem Klamauk, tollem Bilderwitz und stets fein gesetzten Pointen, um die Tome und Janry jeder Comedy-Autor beneiden sollte. Wer lachen will, dem kann nur geraten werden, die Abenteuer des kleinen Spirou mit all seinen gleichaltrigen und erwachsenen Zeitgenossen zu entdecken. 😀

Der kleine Spirou 13 – Träum schön: Bei Amazon bestellen

Montag, 24. März 2008

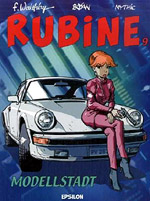

Paradise Valley im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Ein traumhafter kleiner Ort, alles ist wunderbar sicher. Dennoch wirkt der Mann gehetzt, abgespannt. Sorgenvoll schließt er die Tür hinter seiner Frau. Eindeutig aggressive Nachrichten lassen für das Ehepaar nur einen Schluss zu. Ihr Leben ist in Gefahr. Was bleibt, ist einzig und allein, das Heil in der Flucht zu suchen. Doch zu spät!

Paradise Valley im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Ein traumhafter kleiner Ort, alles ist wunderbar sicher. Dennoch wirkt der Mann gehetzt, abgespannt. Sorgenvoll schließt er die Tür hinter seiner Frau. Eindeutig aggressive Nachrichten lassen für das Ehepaar nur einen Schluss zu. Ihr Leben ist in Gefahr. Was bleibt, ist einzig und allein, das Heil in der Flucht zu suchen. Doch zu spät!

Eine Modellstadt ist kein unbekanntes Thema. Oftmals hat ein solches Projekt einen leicht faschistischen Beigeschmack. Alles wird reglementiert. Außenseiter gibt es nicht, Gleichmacherei auf Kleinstadtniveau. In der Twilight Zone wurden Erfahrungen mit diesem Thema gemacht, in R.E.M. von Michael Marshall Smith existieren in der Zukunft ähnlich abgeschlossene Enklaven für die Besserverdiener, die Desperate Housewives spielen mit der Überwachung der nachbarschaftlichen Geheimnisse und in der Realität sind abgeschlossene Siedlungen mit eigenem Sicherheitspersonal kein Novum mehr.

Das Leben im Paradise Valley ist in allen Bereichen kontrolliert. Über die allabendlichen Anweisungen, die über das lokale Fernsehprogramm übertragen werden, erfahren die Bewohner von den neuesten Vorschriften, die für ein geregeltes Zusammenleben erforderlich sind. Gefahrenquellen werden sofort erkannt und abgestellt.

Mythic ersinnt hier strengste Kontrolle, die in einem puritanisch gesinnten Amerika nicht unwahrscheinlich erscheint. Rubines Begründungen gegenüber einer Freundin, die nicht in der Modellstadt lebt, klingen nach purer Indoktrination.

Der Konsum (von Alkohol) ist zwar nicht ausdrücklich verboten, aber es gehört nicht zum guten Ton, mit einem Glas in der Hand gesehen zu werden.

Mythic zeigt ein Amerika, einen Teil davon, den der amerikanischen Oberschicht, einer geistigen und finanziellen Elite, der allzu gern bereit ist, unter dem Deckmantel der Ordnung auch alte Vorurteile und Rassenschranken neu erstehen zu lassen, obwohl man diese bereits niedergerissen glaubte.

Wenn Gott gewollt hätte, dass wir alle gleich sind, dann hätte er uns alle dieselbe Hautfarbe gegeben.

Derart äußert sich eine Bekannte von Rubine, die Undercover in der Modellstadt lebt, mit anderer Identität und einem Ehemann.

Die Strenge dieser Aussagen wie auch der gesamte Aufbau der Handlung innerhalb der Modellstadt verwundert, könnte der Leser bei einem schnellen Blick angesichts der Zeichnungen von Francois Walthéry dem Irrtum aufsitzen, er habe es hier mit einem leichtgängigen Funny-Cartoon zu tun.

Wer jedoch genauer hinschaut, wird die karikiert gezeichneten Gesichter erkennen. – Ob sie tatsächlich auf reale Personen zurückgehen, wie es bei Uderzo zuweilen der Fall war, vermag ich nicht zu sagen. – Diese Technik bringt den Realismus wieder auf einem Umweg zurück in die Geschichte.

Sicherlich gibt es auch Ausflüge abseits der Ernsthaftigkeit in die Komödie. Ein Rückblick in Rubines letzte Tage vor ihrem Undercover-Einsatz zeigt sie an der Seite einer Schauspielerin, die gerne einmal Polizeiluft schnuppern möchte. Ein Leser, der gleichzeitig Cineast ist, wird bestimmt einen gerechtfertigten Vergleich zu Auf die harte Tour anstellen. Auch hier ging ein Star einem hart gesottenen Polizisten auf die Nerven, wenn auch viel extremer und dümmlicher.

Gute Nacht, Liebling! Lies nicht mehr so lange.

Francois Walthéry und Mythic schmeißen den Leser, der die Serie bereits kennt, ins kalte Wasser. Die junge Frau, die ihrem Mann ein Begrüßungsküßchen gibt, hat nicht nur ihre Frisur geändert. Ihr ganzes Verhalten ist niedlich, ergeben, fast ein wenig wie in einer sehr weich gespülten Fernsehserie, in der die Dramen daraus bestehen, falsch geparkt zu haben.

Bei all der Einengung ist es erstaunlich, welche Disziplin Walthéry und Mythic ihrer Heldin angedeihen lassen. Nicht umsonst ist Rubine auf dem Cover auf der Motorhaube ihres Dienstporsches mit ihrer heißgeliebten .44er Magnum abgebildet. Rubine kann eben auch ein Heißsporn sein – ganz im Sinne eines Dirty Harry. Allerdings muss ihr zugute gehalten werden, dass sie ganz eindeutig viel zivilisierter ist (und nicht so brummig).

Rubine wird immer erwachsener. Ein Krimi, der vieldeutig beginnt und den Leser auf leisen Sohlen in immer spannendere Szenen mitnimmt. Mythic beleuchtet die Geschichte mal aus der Sicht Rubines, mal aus jener der Verbrecher. Mit dieser Erzählweise treibt er die Spannung stetig voran. Walthérys Zeichnungen vervollkommnen ihren ganz eigenen Stil von Album zu Album. Ein Krimi der anderen Art, aber ein äußerst guter.

Rubine 9 – Modellstadt: Bei Amazon bestellen

Sonntag, 16. März 2008

Ich will Kalif werden anstelle des Kalifen! – Eine sehr eindeutige Position, die dieser kleine Großwesir da vertritt. Und er gibt sich auch große Mühe, um dieses Ziel zu erreichen. Aber leider, leider ist der kleine Großwesir Isnogud, der seinen Chef, den Kalifen Harun Al Pussah, ablösen will, ein ausgesprochener Pechvogel.

Ich will Kalif werden anstelle des Kalifen! – Eine sehr eindeutige Position, die dieser kleine Großwesir da vertritt. Und er gibt sich auch große Mühe, um dieses Ziel zu erreichen. Aber leider, leider ist der kleine Großwesir Isnogud, der seinen Chef, den Kalifen Harun Al Pussah, ablösen will, ein ausgesprochener Pechvogel.

Wie er es auch anpackt, es geht schief. Jede gestellte Falle schnappt alsbald zurück. Auch der treue Mietsklave Tunichgud kann das Unheil nicht immer aufhalten. Zwar ist er häufig bemüht, seinem Herrn beizustehen, aber allzu oft wird er selber in das Schlamassel hineingezogen. Am Ende ist er selber die Kröte, unter Riesen, in der Luft schwebend – oder auf andere Art verzaubert.

Alles beginnt in einem kleinen Städtchen namens Bagdad, in einer Zeit, die als Eintausendundeine Nacht bekannt ist. Während sich der Kalif Harun Al Pussah, dessen Abenteuer dies in Wahrheit sind, mit dem harten Alltag eines Kalifen herumschlägt, tüftelt Isnogud neue Arten aus, wie er den Beherrscher Gläubigen um die Ecke bringen kann.

Die gesammelten Abenteuer des Großwesirs Isnogud vereinen die ersten drei Bände des von René Goscinny und Jean Tabary erschaffenen kleinen Scheusals, der in der Tradition kleiner Choleriker und Hysteriker, wie sie Louis De Funès in seinen unsterblichen Rollen spielte, auftritt.

Es ist erstaunlich, mit welcher Leichtigkeit Goscinny den Einstieg in diese Serie schaffte. Running Gags werden ungeheuer flott etabliert und gleichzeitig die kleinen Eigenheiten des Alltags in der westlichen Welt veralbert.

Ein Urlaubsfoto dauert etwas länger, wenn es in einen Teppich geknüpft wird. Elefanten können auf engen Straßen schon Staus verursachen und ein Dschinni, der in Pantoffeln wohnt, kann zu außergewöhnlichen Verwicklungen führen.

Das berühmte Feilschen ist ein wesentlicher Bestandteil in der Welt von Isnogud. Überzogene Forderungen, die in die Hunderttausende gehen, können jedoch schnell in übersichtliche Summen umgewandelt werden. Es ist jedoch sicher, dass der Piaster an galoppierender Inflation leidet.

Auszüge aus Sagen und Märchen werden von Goscinny gerne zur Grundlage der Geschichten verwendet. Der allseits bekannte Froschkönig, der eigentlich ein Froschprinz ist, wird zu einer außerordentlichen Plage. Als Lösung herbeigesehnt, ist er schließlich für Isnogud so richtig gefährlich, gefährlicher als der Großwesir selber.

Die Riesen, Odysseus kann ein Lied davon singen, sollen Isnogud die Arbeit abnehmen, sind aber Vegetarier und haben mit dem Fressen von Schiffbrüchigen nichts zu tun. Es darf sich jedoch gefragt werden, ob ein Schicksal als lebende Schachfigur dem des Gefressenwerdens vorzuziehen ist.

Der größte Coup gelingt Goscinny jedoch mit dem dritten Band innerhalb dieser Sammlung: Gefährliche Ferien. Hier ist er besonders nahe am Urlaubswahn, der in jedem Jahr in der Hauptsaison in den Touristenzentren um sich greift. Seit der Zeit der Entstehung dieses Comics, 1968, scheint sich nicht allzu viel am Urlaubsgebaren geändert zu haben. Jedenfalls zünden die Gags selbst nach 40 Jahren immer noch reihenweise.

Wir erfahren, warum es nicht gut ist in Erdöl produzierenden Ländern Löcher am Strand zu graben. Der Hai, der Isnogud durch das Wasser jagt, erinnert an den guten alten Ich schnapp dich!. Aber besonders Abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes, wird es, als Schnee in der Wüste fällt.

Die Geschichten um Isnogud funktionieren so gut, weil mit Jean Tabary ein Zeichner gefunden wurde, der Isnogud ein gelungenes Gesicht gibt und sein aufbrausendes Wesen perfekt darstellt.

Wer genau hinschaut, wird sehen, dass Tabary Isnogud erst finden musste. Mit Turban, Gesichtsform, Nase und Statur wurde experimentiert, bis spätestens in Der bitterböse Großwesir das Ideal gefunden war.

Wollte man das Äußere charakterisieren, ist Isnogud eine Mischung aus (bösartigem) Raben und Wellensittich. Etwas verschlagen, düster und der Schnabel steht niemals still, sobald jemand in der Nähe ist, der mithört – oder auch nicht.

Zur Wonne für den Leser wird es, wenn Isnogud aus seiner hochherrschaftlichen Tracht heraus muss und sich den Umständen entsprechend kleidet. Ein Isnogud im Bandeanzug ist ein Brüller.

Das Ungewöhnliche – aber ein Umstand, der einfach dazugehört – ist, dass man Isnogud trotz aller fiesen Bemühungen leiden kann. Denn, letztlich tut er ja (fast) niemandem etwas zuleide. Wenn die kleinen Äuglein beim Ausbrüten des nächsten Plans strahlen, wenn er sich selbst schon auf dem Kissen des Kalifen liegen sieht, dann möchte man sich fast wie ein Kind mit Isnogud freuen.

Wortwitz, Bilderwitz, Slapstick, Situationskomik, Isnogud ist nicht nur ein Feuerwerk im Bereich Comic-Komödie, er ist fast schon ein Lehrstück, wie humorvolle Episoden mit der ganzen Brandbreite komödiantischer Werkzeuge aufgebaut werden können. Goscinny gehört zweifellos zu den absoluten Könnern seines Fachs und mit Tabary fand er, neben Uderzo, auch einen weiteren tollen Widerpart, der seine Ideen in Bilder umsetzen konnte. Klassisch gut, klassisch ulkig, immer noch vorbildhaft, immer noch modern. 😀

Die gesammelten Abenteuer des Großwesirs Isnogud 1: Bei Amazon bestellen

Mittwoch, 05. März 2008

Wenn das Schiff sinkt, hat nur einer den Vortritt: Mr. Burns. Schließlich hat er den kleinen Schiffsausflug finanziert. Da ist es nur gerecht, wenn er als erster in das Rettungsboot gelangt. Zum Glück ist dies nur eine Übung, doch für die Angestellten des Springfielder Kernkraftwerkes ist dies schon Aussage genug.

Wenn das Schiff sinkt, hat nur einer den Vortritt: Mr. Burns. Schließlich hat er den kleinen Schiffsausflug finanziert. Da ist es nur gerecht, wenn er als erster in das Rettungsboot gelangt. Zum Glück ist dies nur eine Übung, doch für die Angestellten des Springfielder Kernkraftwerkes ist dies schon Aussage genug.

Aber die wenigsten haben daran etwas auszusetzen. Einzig Lisa, die wahrhaft Intelligente in der Simpsons-Familie erkennt den Auflug als das, was es ist: Eine Farce.

Denn während sich die Angestellten amüsieren, bugsiert Mr. Burns’ Privatsekretär radioaktiven Abfall über die Reling ins offene Meer.

Als Mr. Burns über Bord geht, ist das Chaos natürlich vorprogrammiert, denn Smithers, der Privatsekretär macht alles falsch, was falsch zu machen ist. Wie gut, dass Mr. Burns schwimmen kann. Und wie gut, dass Homer Simpson derart viel Fett angesetzt hat, dass er wie ein Rettungsfloss an der Wasseroberfläche treibt. So kommt keiner zu Schaden.

Außerdem bringt ausgerechnet dieses kleine Malheur Mr. Burns auf eine folgenschwere Idee. Homer soll eine Belohnung erhalten.

Allerdings ist es kein Geld, in Schinken gewickelt, auf einem Pool voller Bier – wie Homer es sich wünscht. Vielmehr soll Homer ein Held sein, ein Held der Arbeit, der beweist, der Springfielder Kanal nicht verseucht ist, wie einige angesichts der explodierenden Lachse behaupten.

Während Homer sein Heldentum unter Beweis stellt, hat die kleine Lisa ein ganz anderes Problem. Das Gemüse ist weg. Es ist aus dem Haushalt der Simpsons verschwunden und selbst in der Schulkantine fehlt es. Da begegnet sie dem Maskottchen einer Gemüsefarm.

Eine Schwarte macht noch keinen Sommer! So lautet der böse Untertitel der vorliegenden 137. Ausgabe der Simpson Comics. Dank Ian Boothby trifft die Geschichte gewohnt humorvoll mitten ins Ziel. Die Zeichnungen sind überaus exakt, dank der Vorgaben, die von Phil Ortiz ohne Probleme erfüllt. Man merkt auf jeder Seite und bei jedem Witz, dass hier versierte Simpsons-Profis am Werk waren.

Langsam und stetig, auf einem witzigen Weg, kommt die Action ins Spiel. Ausgerechnet Homer soll ins Wasser. Das funktioniert eine Weile, aber natürlich belässt es Ian Boothby nicht dabei.

Gnadenlos werden Ideen und Ereignisse aus Film, aus der Vergangenheit, aus Politik und Comedy herangezogen und verarbeitet. So wird aus dem Lesen des Comics nicht nur ein kurzweiliger Spaß, sondern auch ein Suchen und Mitraten – und ein wenig Lernen durch die Hintertür. Denn wer die einzelnen Elemente der Geschichte nicht errät, kann sich im Anhang auf drei Seiten die notwendigen Informationen holen. Viele dieser Informationen betreffen natürlich die amerikanische Kultur und Lebensart – ja, es gibt sie – von der auch reichlich in das gute alte Europa hinübergeschwappt ist. Anspielungen auf Popeye oder Free Willy versteht man hierzulande auch.

Und nicht nur das. Auch die Bemühungen des englischen Fernsehkochs Jamie Oliver haben auch ihre Auswirkungen auf Springfield. Da die Schulspeisung in England gesünder werden soll – auch dank der Bemühungen von Jamie Oliver – wurde auch in Springfield das Gemüse aufgekauft. Im Gegenzug bekamen die Amerikaner all das, was für englische Kids nicht mehr gut genug war. Man könnte es als Rache für den Tee bezeichnen, den die Amerikaner in die Häfen kippten.

Zum guten Schluss – das soll natürlich nicht verraten werden, aber rundum gelungen ist es allemal. Die Fernsehserie ist sehr gut eingefangen – fast könnte man meinen, die Stimmen der einzelnen Figuren während des Lesens zu hören. Daumen rauf für die gelbe Rasselbande. 🙂

Donnerstag, 14. Februar 2008

Doc Holiday ist ein Trinker, aber auch ein gewitzter Zahnarzt. Seine Methode zur schmerzlosen Zahnziehung ist unkonventionell, aber wirksam. Lucky Luke macht die Bekanntschaft dieses Arztes, als er zusammen mit seinem Freund Tom Taylor durch das kleine Städtchen Tombstone kommt. Nach einem eher langweiligen Viehtrieb findet sich Lucky plötzlich in einem Wahlkampf wieder. Wyatt Earp, ein aufrechter gesetzestreuer Bürger, kandidiert gegen den alten Clanton, der schon seit Ewigkeiten in Tombstone zu bestimmen scheint, was Recht und Gesetz ist und was nicht. Dank seiner Söhne ist Clanton so mächtig wie nie zuvor.

Doc Holiday ist ein Trinker, aber auch ein gewitzter Zahnarzt. Seine Methode zur schmerzlosen Zahnziehung ist unkonventionell, aber wirksam. Lucky Luke macht die Bekanntschaft dieses Arztes, als er zusammen mit seinem Freund Tom Taylor durch das kleine Städtchen Tombstone kommt. Nach einem eher langweiligen Viehtrieb findet sich Lucky plötzlich in einem Wahlkampf wieder. Wyatt Earp, ein aufrechter gesetzestreuer Bürger, kandidiert gegen den alten Clanton, der schon seit Ewigkeiten in Tombstone zu bestimmen scheint, was Recht und Gesetz ist und was nicht. Dank seiner Söhne ist Clanton so mächtig wie nie zuvor.

Aber auch Wyatt Earp ist nicht allein. An seiner Seite versuchen ihm seine Brüder Virgil und Morgan zu helfen. Doch das ist viel leichter gesagt, als getan. Unterdessen hat auch Lucky Luke seine Begegnung mit den Clantons. Wie es die Art des einsamen Cowboys ist, will er sich nichts von diesen Halunken sagen lassen und verteilt Kinnhaken – und schießt auf seine unnachahmliche Weise auch die Pistolen aus den Händen des Gegners. Diese Fingerfertigkeit macht ihn auch nicht beliebter.

So findet er sich bald in einem Bündnis mit den Earps wieder, die es noch nicht aufgegeben haben durch einen ordentlichen Wahlkampf die Wende in Tombstone herbeizuführen.

Es war einmal vor langer Zeit, als ein kleiner Junge zwar noch keinen Colt richtig halten konnte, aber mit der Steinschleuder schon schneller als sein Schatten schoss. Der Ausflug nach Mushroom City könnte für den kleinen Lucky schön werden, gäbe es da nicht eine äußerst lästige Einrichtung namens Schule. Old Timer steckt den Lauser in die Lerneinrichtung, während der alte Mann seiner Leidenschaft für das Kartenspiel im örtlichen Saloon nachgeht.

Zu allem Überfluss ist Lucky auch noch der einzige Schüler, denn die anderen halten ar nichts vom Lernen. Kurz entschlossen macht sich Lucky auf, um die restlichen Kinder von Mushroom City zusammenzutreiben. – Darunter sind leider auch die Daltons. Diese vier Brüder sind bereits richtige Gauner.

Ein ehrbarer Dalton? Ja, das gibt es. Allerdings nur in der Schweiz: Marcel Dalton hat den weiten Weg in die neue Welt gewagt, nur um herauszufinden, dass seine entfernten amerikanischen Verwandten durchtriebene Halunken sind.

Das hätte Lucky Luke ihm auch gleich zu Beginn bescheinigen können, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zum Schluss. Und vielleicht schafft Marcel es doch seine Verwandten auf den Pfad der Tugend zurückzuführen. Wenn sie so gerne Banken ausrauben, könnten sie eigentlich auch eine leiten, oder?

Am O.K. Corral kam es zu einer der bekanntesten Schießereien des Wilden Westens. Grund genug für Xavier Fauche den bekanntesten Cowboy des Wilden Westens in diesen Abschnitt der amerikanischen Geschichte zu schicken. Ein Bösewicht, der eine Ortschaft oder ein bestimmtes Geschäft an sich reißen möchte, ist nichts Neues in der Welt von Lucky Luke, ein Familienclan ist allerdings eher selten – die Daltons zählen hier als Stammbesetzung nicht wirklich.

Familienähnlichkeit ist der gemeinsame Nenner, der die Earps und Clantons verbindet. Sind es bei den Clantons die Bärte, an denen man sie auseinander halten kann, sind es bei den Earps die Kleidungsstücke. Die Clantons treten dank Morris in roter Montur mit Hosenträgern auf, die Earps haben den buschigen Oberlippenbart kultiviert.

Aus historischer Sicht ist der Kampf am O.K. Corral etwas anders verlaufen. Doch Beistand hatte Wyatt Earp, nur nicht von Lucky Luke, und schon gar nicht in jener artistisch anmutenden Form, die einen Lucky Luke nun einmal auszeichnet. Nicht umsonst hat es ihn in der Vergangenheit auch in den Zirkus verschlagen.

In dieser Familienfehde ist Lucky eine Art Richtungsweiser. Er bringt die Situation ins Lot, so dass die Clantons am Ende die Gelackmeierten sind.

Deutlicher im Mittelpunkt der Geschichte ist Lucky Luke in Olahoma Jim, jener Handlung, die den Leser zum zweiten Mal in die Kindheitsjahre des einsamen Helden entführt und ein paar neue Facetten zutage fördert.

Die humoristischen Bomben zünden eine nach der anderen hervorragend – sehr schade, dass diese kleine Reihe innerhalb der Lucky Luke Welt nicht fortgesetzt werden konnte.

Die Lehrerin, bestürzt darüber, dass sie keine Schüler hat, wird später in noch größere Verzweiflung gestürzt, als weder Oklahoma Jim noch sonst irgendjemand sich mit ihr als weibliches Wesen abgeben will. Und obwohl sie geradezu darauf drängt, entehrt zu werden, bleibt sie letztlich unberührt.

Weniger unbescholten bleiben die Daltons, die dank Oklahoma Jim ihre ersten wahrhaftigen Stunden im Fach Raubüberfall haben. Und bereits hier werden sie übers Ohr gehauen. Der Humor ist dank der Zusammenarbeit von Jean Léturgie und Yann Le Pennetier, der hier unter dem Pseudonym Pearce auftritt, nicht nur gelungen, sondern auch sehr ausgewogen. Von spitzfindig, frech bis albern ist alles dabei und unterhält als Komödie einfach prächtig.

Ebenso verhält es sich mit der abschließenden Episode um Marcel Dalton, jenem Verwandten, der seinen amerikanischen Familienzweig auf den rechten Weg bringen will. Das schwarze Schäfli der Familie, Bruder von Ma Dalton, wird denn auch gleich bei der ersten Begegnung von Joe bestohlen – Familie zählt nicht, wenn es um Geld geht. Aber Marcel lässt sich nicht beirren. Wie er sich daran macht, seinen Plan umzusetzen, ist jedenfalls Gold wert. Running Gags um die Gangster, die ständig ihre Hosenträger verlieren, den Killer, der nur grunzen kann oder den ewig hungrigen Averell, sorgen dafür, dass kein Auge trocken bleibt – vor Lachen.

Wieder ein schöner Querschnitt aus den letzten Morris-Lucky-Jahren. Der Endspurt der Gesamtausgabe mit den Arbeiten von Morris ist eingeleitet. Dank guter Texter konnte die Qualität stets, so wie hier, beibehalten werden, hielten immer wieder neue Ideen Einzug, so dass über Lucky Luke stets aufs Neue gelacht werden konnte. Eine perfekte Western-Komödie. 😀

Lucky Luke – Die Gesamtausgabe 1997 – 1998: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 15. Januar 2008

Wagst du den Blick in die Tür des Grauens? In einer fernen Zukunft wird eine Fernsehserie die Menschen fesseln: Die Tür des Grauens. Dahinter verbergen sich die furchtbarsten Geschichten, eine andere Welt, in der die Ironie die beherrschende Kraft ist. Was als schöner Abend für Fry, Leela und Bender beginnt, wird bald zu einem Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Schwelle der Tür des Grauens.

Wagst du den Blick in die Tür des Grauens? In einer fernen Zukunft wird eine Fernsehserie die Menschen fesseln: Die Tür des Grauens. Dahinter verbergen sich die furchtbarsten Geschichten, eine andere Welt, in der die Ironie die beherrschende Kraft ist. Was als schöner Abend für Fry, Leela und Bender beginnt, wird bald zu einem Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Schwelle der Tür des Grauens.

Der Übergang ist weniger dramatisch, als die drei zunächst befürchten. Vielmehr sieht zu Beginn alles eher furchtbar normal aus. Erst ganz langsam beginnt jeder der drei Reisenden auf seine ganz persönliche Art festzustellen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Leela begegnet dem Tod, der sie sogar heiraten will. Bender tauscht seine Beine gegen Hühnerschenkel ein – er kann zwar darauf stehen, aber stehen tun sie ihm nicht wirklich. Und Fry? Nun, Fry hat es in die Hölle verschlagen, die alles andere als furchtbar ist. Das ist die Ironie.

Und gerade als es wirklich anfängt, unterhaltsam zu werden, zieht eine höhere Instanz die beiden Teufelchen, die Fry zugeteilt wurden, ab.

Futurama ist Futurama, Witz, Humor und eine Menge Anspielungen auf alte, bestehende, aktuelle und vielleicht zukünftige SciFi-Schmankerl. Wohl niemand hätte vor vielen Jahren geglaubt, dass kleine gelbe Knubbelfiguren wie die Simpsons ein Erfolg werden könnten. Heute sind sie ein real existierender Klassiker. Futurama wurde der nächste Erfolg, so anders als die Simpsons, und doch mit einem ähnlichen anarchischen Humor ausgestattet.

Willkommen hinter der Tür des Grauens, mit der das Team um Matt Groening die gute alte Twilight Zone auf die Schippe nimmt.

Gemäß des Humors von Futurama erfährt der Leser sehr bald, dass die furchtbaren Geschichten aus der Fernsehserie der Tür des Grauens nicht erfunden sind. Vielmehr kann ein Mensch dieser Dimension in die Dimension voller Ironie blicken und schreibt die Geschehnisse einfach nur auf.

Wer baut den größten Unsinn in Futurama? Nach Fry natürlich? Bender, na, klar. Seiner Hilfe ist wieder einmal zu verdanken, dass das Trio in die andere Welt gelangt – und läuft in der richtigen Dimension schon nicht alles schief, ist diese andere Welt geradezu prädestiniert, verrückt zu spielen.

Ian Boothby jagt seine Helden denn auch gleich von einem Schlamassel zum nächsten Missverständnis und von dort gleich zum nächsten Verhören.

Was soll man als begeisterter Leser von wunderbar albernem Humor sagen? Die Handlung ist ein Treffer nach dem anderen. Eigentlich können die besten Stellen für jeden einzelnen nur nach persönlichen Vorlieben und geliebten Charakteren eingeteilt werden. Bender, der jegliche ethische Grundsätze über Bord schmeißt, nur um einen riesigen Gewinn einzuheimsen. Fry, der sich in der Hölle de Simpsons anschaut und von Abraham Lincoln bedient wird. Leela, die es sich wohl überlegen will, ob sie den Tod heiratet oder nicht.

Aber erstens kommt es anders und zweitens …

Das könnte ganz bestimmt ein Grundmotto dieser Comedy sein. Im Prinzip ist der Comic ebenso lustig wie das Original des Fernsehens. Wer die Stimmen kennt, kann sie sich dazu vorstellen. Wer sie nicht kennt, wird trotzdem seinen Spaß haben, denn neben aller Albernheit besitzt Futurama Comics auch einen ziemlich trockenen Humor, von der Art, dass der Leser sich auf nahezu jeder Seite fragen kann: Das meinen die jetzt nicht ernst, oder?

Doch, das tun sie! Und Spaß macht es auch noch! 😀

Mittwoch, 09. Januar 2008

Der Mann ist nicht verrückt! So beteuert er es jedenfalls. Mr. Terwilliger ist der Auffassung, dass er anders ist als die anderen Bekloppten. Je mehr er sich aufregt, desto mehr redet sich um Kopf und Kragen. Normalität und Fassungslosigkeit vertragen sich nicht und taugen auch nicht dazu, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass man normal ist. Gregory ist das alles völlig egal. Wer eine Ratte in der Hose spazieren trägt, sieht die Welt mit ganz anderen Augen.

Der Mann ist nicht verrückt! So beteuert er es jedenfalls. Mr. Terwilliger ist der Auffassung, dass er anders ist als die anderen Bekloppten. Je mehr er sich aufregt, desto mehr redet sich um Kopf und Kragen. Normalität und Fassungslosigkeit vertragen sich nicht und taugen auch nicht dazu, die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass man normal ist. Gregory ist das alles völlig egal. Wer eine Ratte in der Hose spazieren trägt, sieht die Welt mit ganz anderen Augen.

Gregory ist wieder da!

Der kleine Gregory, wieder von Marc Hempel geschrieben und in Szene gesetzt, präsentiert sich in seinen Geschichten ausgereifter, besser konzeptioniert, mit sehr geschärftem Blick, kritischer. Kurzum, Gregory hält dem Leser nicht nur den Spiegel vor, er knallt einem das eigene Spiegelbild praktisch um die Ohren.

2150 ist bereits alles anders. Gregory ist geheilt – doch die Schale über einem zwiespältigen Ego ist äußerst dünn. Das zeigt sich sehr bald. Der für jeden verständlich sprechende und agierende Gregory gleitet in die Untiefen des Verstandes ab. Gregory sieht und hört, was um ihn herum vor sich geht, seine Auffassungsgabe ist allerdings weit von der anderer vernunftbegabter Wesen entfernt. Gregory bemerkt seine Umwelt regelrecht, er sieht, hört und fühlt das, was für andere (in diesem Falle uns) längst selbstverständlich ist. Derart betrachtet bietet Marc Hempel sogar einen kleinen philosophischen Ansatz.

Das Einfache, das Offensichtliche, direkt an der Oberfläche, ohne langes Suchen zu finden, ist manchmal für mehr als ein Staunen gut.

Ein gutes Beispiel ist Gregorys Ausflug in die Freiheit, an die frische Luft. War eben noch alles Grau in Grau (schwarzweiß), ist die richtige Welt bunt, knuffig bunt. Aber nicht für lange. Schnell wandelt sich diese Welt eines kurzen Weges durch eine Grünanlage in ein graues, steinernes Monster, das förmlich auf Gregory hernieder zu stürzen scheint.

Bildsprache ist alles.

Marc Hempel verlässt sich in vielen Situationen und Sequenzen vollkommen zu recht auf Bilder ohne Worte. Die Aussage ist für jeden verständlich und vielleicht auf diese Art noch eindringlicher. Bei allem Humor und beißendem Witz ist Gregory in seiner Gesamtheit beeindruckend. – Es lässt sich nicht sagen, ob Marc Hempel einen gewissen Hang zu Woody Allen-Humor hat. Irgendwie sind sie sich jedoch ähnlich. So wie Allen über New York und Beziehungen seine Scherze treibt, so amüsiert sich Hempel über das Leben im Allgemeinen.

Im vorliegenden Band geschieht etwas, mit dem eigentlich niemand rechnen konnte. Gregory findet eine Adoptivfamilie.

Damit ist der Startschuss gefällt für eine sehr ungewöhnliche Familienintegration. Wie sehr solch eine Situation auf das Gemüt drücken kann und andererseits vor Humor nur so strotzen, hat bereits ein Film wie Rain Man bewiesen. Sicherlich geht Gregory andere Wege und kann nicht mit Verhalten, gesprochenen Worten und Gesichtsausrücken arbeiten, wie es der Film kann, doch Hempel hat seine eigenen Methoden gefunden, um den Wahnwitz dieser Situation zu beschreiben.

Der Vater ist ein vor Muskeln strotzender Mann, dessen Gesicht man niemals zu Gesicht bekommt. Die Männlichkeit ist sein Thema. Der eigene Sohn kann die Hoffnung dieses urwüchsigen Mannes auf Holzfäller-Niveau nicht befriedigen – der Junge ist ganz einfach nicht tough genug. Deshalb setzt der Vater gegen jede realistische Chance eine gewisse Zeit seine Hoffnungen auf Gregory. Natürlich ohne Erfolg.

Die Mutter gibt sich alle Mühe. Sie ist warmherzig, liebevoll, doch letztlich muss auch sie an Gregory scheitern. Sie sind nicht sehr verschieden, aber allein durch ihre Ausdrucksfähigkeit scheint es, als komme jede der beiden Seiten von einem anderen Stern.

Bleibt nur noch der Sohn, der Fettbacke – so der Titel der Episode. Er ist der einzige, der wirklich von diesem Zwischenspiel profitiert. Er wächst daran, entwickelt sich fort und fasst Mut, erntet schließlich sogar Anerkennung durch den Vater.

(Die kleine Schwester und das Baby sind eher zweitrangig in dieser Erzählung, Statisten eben.)

Nur Gregory bleibt auf seine Art für alle Beteiligten ein Rätsel, denn Obenei, was soll das sein?

Dabei liegt die Lösung so nah!

Bei all dem mag so mancher den Zeigefinger heben und schimpfen, dass es nicht witzig sein kann, mit den Schwächen geistig benachteiligter Menschen Späße zu treiben. Wie respektvoll und menschlich dies zu bewerkstelligen ist, hat schon Einer flog über das Kuckucksnest gezeigt.

Auch Marc Hempel zollt seiner Hauptfigur den notwendigen Respekt. Er macht sich nicht über ihn lustig, sondern nutzt ihn, damit der Aberwitz der normalen Welt deutlich wird. Wenn Gregory lacht, lacht man als Leser mit ihm, wenn er sich fürchtet, fürchtet man mit und um ihn.

Ich wünschte mir nur, dass Gregory eine Familie hätte, die ihn lieb hat …

So der abschließende Wunsch von Gregorys ehemaliger Adoptivmutter. Wenn sie wüsste! Längst hat er so etwas wie eine Familie um sich herum, solche, die sich um ihn sorgen, die ihm eine Freude bereiten. Solche, die ihn sogar verstehen – und die es nicht schlimm finden, wenn das mal nicht der Fall ist.

Gregory ist nicht nur Humor und Wahnwitz, man könnte es sogar ein Comic-Plädoyer für mehr Menschlichkeit und Mut zum Verständnis des Anderen nennen. Liebevoll und einfühlsam umgesetzt von Marc Hempel, der hier nicht nur sein erzählerisches Talent, sondern auch sein enormes humoristisches Potential unter Beweis stellt.

Gregory – Obenei: Bei Amazon bestellen

Das ist nicht ihr Paris. Dieses Paris ist ungeheuer schmutzig, düster, auch brutal. Die drei Freunde Spirou, Fantasio und Graf von Rummelsdorf fallen hier auf wie bunte Hunde. Leider sind sie nicht ganz freiwillig hier gelandet. Zyklotrop, der alte Gauner, hat wieder einmal alles vermasselt und schafft es nicht alleine, in die Gegenwart zurückzukommen.

Das ist nicht ihr Paris. Dieses Paris ist ungeheuer schmutzig, düster, auch brutal. Die drei Freunde Spirou, Fantasio und Graf von Rummelsdorf fallen hier auf wie bunte Hunde. Leider sind sie nicht ganz freiwillig hier gelandet. Zyklotrop, der alte Gauner, hat wieder einmal alles vermasselt und schafft es nicht alleine, in die Gegenwart zurückzukommen.

Das kleine Motorschiff kreuzt über die ruhige See. Am Heck müht sich ein genervter Homer Simpson mit seiner Angel ab. Für Homer Simpson und den alten Van Houten sollte es eigentlich ein Tag sein, an dem sie mehr Zeit für ihre Söhne Bart und Milhouse haben. Aber irgendwie entwickelt sich die kleine Bootsfahrt zu einem gehörigen Schuss in den Ofen.

Das kleine Motorschiff kreuzt über die ruhige See. Am Heck müht sich ein genervter Homer Simpson mit seiner Angel ab. Für Homer Simpson und den alten Van Houten sollte es eigentlich ein Tag sein, an dem sie mehr Zeit für ihre Söhne Bart und Milhouse haben. Aber irgendwie entwickelt sich die kleine Bootsfahrt zu einem gehörigen Schuss in den Ofen.

Wenn das Schiff sinkt, hat nur einer den Vortritt: Mr. Burns. Schließlich hat er den kleinen Schiffsausflug finanziert. Da ist es nur gerecht, wenn er als erster in das Rettungsboot gelangt. Zum Glück ist dies nur eine Übung, doch für die Angestellten des Springfielder Kernkraftwerkes ist dies schon Aussage genug.

Wenn das Schiff sinkt, hat nur einer den Vortritt: Mr. Burns. Schließlich hat er den kleinen Schiffsausflug finanziert. Da ist es nur gerecht, wenn er als erster in das Rettungsboot gelangt. Zum Glück ist dies nur eine Übung, doch für die Angestellten des Springfielder Kernkraftwerkes ist dies schon Aussage genug.

Wagst du den Blick in die Tür des Grauens? In einer fernen Zukunft wird eine Fernsehserie die Menschen fesseln: Die Tür des Grauens. Dahinter verbergen sich die furchtbarsten Geschichten, eine andere Welt, in der die Ironie die beherrschende Kraft ist. Was als schöner Abend für Fry, Leela und Bender beginnt, wird bald zu einem Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Schwelle der Tür des Grauens.

Wagst du den Blick in die Tür des Grauens? In einer fernen Zukunft wird eine Fernsehserie die Menschen fesseln: Die Tür des Grauens. Dahinter verbergen sich die furchtbarsten Geschichten, eine andere Welt, in der die Ironie die beherrschende Kraft ist. Was als schöner Abend für Fry, Leela und Bender beginnt, wird bald zu einem Abenteuer jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Schwelle der Tür des Grauens.