Montag, 31. Oktober 2011

Pluto würde sie sehr gerne haben: Diese wunderbare Hundehütte in der Auslage des Geschäftes ist wie für ihn gemacht. Und tatsächlich stehen die Chancen, sie auch zu bekommen, gar nicht so schlecht. Immerhin steht Weihnachten vor der Tür. Also gibt sich Pluto die allergrößte Mühe ein sehr verträglicher und umgänglicher Hund zu sein. Auch wenn das bedeutet, besonders lieb, nett und geduldig mit der Nachbarskatze zu sein, einem Kater, der nicht umsonst den Namen Luzifer trägt.

Pluto würde sie sehr gerne haben: Diese wunderbare Hundehütte in der Auslage des Geschäftes ist wie für ihn gemacht. Und tatsächlich stehen die Chancen, sie auch zu bekommen, gar nicht so schlecht. Immerhin steht Weihnachten vor der Tür. Also gibt sich Pluto die allergrößte Mühe ein sehr verträglicher und umgänglicher Hund zu sein. Auch wenn das bedeutet, besonders lieb, nett und geduldig mit der Nachbarskatze zu sein, einem Kater, der nicht umsonst den Namen Luzifer trägt.

Das Titelbild des vorliegenden Bandes zu Disneys Weihnachtsklassikern greift zu kurz: Es sind noch einige Bekannte mehr in diesem Album vertreten. Am beliebten Thema Weihnachten kommen gerade die Einwohner aus Entenhausen nicht vorbei. Den Anfang macht ein Zeichner und Autor, der sich um die Ducks verdient gemacht hat: Carl Barks nimmt den Leser 1952 mit nach Weihnachten in Kummersdorf. Donald Duck ist allenfalls ein zeitweiliger Glückspilz, der häufig ins Fettnäpfchen tritt oder nicht ein noch aus weiß. In Kummersdorf hingegen ist jeder Tag grau und jeder andere aus Entenhausen, sogar Donald, hat es besser als die Einwohner dort. So ist diese Episode geprägt vom Füreinander und den Anstrengungen gerade jenen einen schönes Weihnachten zu bereiten, die es sich ansonsten nicht leisten können. Barks macht vor, was die anderen Autoren befolgen: Mit Herz und Verstand eine heitere Geschichte erzählen.

Einer meiner Lieblingszeichner neben Carl Barks, nämlich Al Taliaferro, kommt mit einer kleinen Episode, Kuss-Schluss, von 1940 leider etwas kurz. Ihm wie auch Jack Hannah liegen die schmalen Duck-Gesichter mit einem lang gezogenen Schnabel und sehr betonten Augen. Rund zehn Jahre bevor Barks die Eintrittsgeschichte dieses Bandes zeichnete, sind die Szenen von Hannah und Taliaferro deutlich mehr von der Slapstick der 40er Jahre geprägt und noch lange nicht so gefühlvoll weihnachtlich wie Weihnachten in Kummersdorf.

Mit 13 Geschichten wird ein schöner Querschnitt der Entenhausener Bürger gezeigt. Es kommen nicht nur Donald und seine Verwandtschaft vor (Oma Duck und Franz dürfen auch nicht fehlen), sondern auch Micky, Minnie, Mack, Muck, Pluto und Goofy sind mit von der Partie. Kater Karlo und die Panzerknacker sorgen für eine ordentliche Portion Tumult. Gustav Gans darf einerseits den netten Helfer spielen, andererseits in der Episode Wertvolle Weihnachtspakete zum energischen und dreisten Widersacher von Donald mutieren. Und das nur wegen eines Lebensmittelpaketes. Diese wie auch ein paar weitere Episoden liegen hier in der deutschen Erstveröffentlichung vor. Mau Heymans, der niederländische Zeichner, kann stilistisch seine Nähe zu den klassischen Vorlagen eines Carl Barks nicht leugnen.

Weihnachtsgeldtransport: Als sehr kurioses Szenario empfand ich immer wieder die Idee, Micky und Goofy als Lokführer im Wilden Westen einzusetzen. So spielt die Handlung hier zwar vor weihnachtlichem Hintergrund (von Paul Murry gezeichnet), aber entwickelt sich dennoch zu einer kleinen Detektivgeschichte, eine Rolle, die Micky nicht nur in diesem Abenteuer mit Bravour meistert. Von der sehr natürlich knuffigen, auch goldenen Vergangenheit geht es schließlich von Geschichte zu Geschichte mehr in die Gegenwart hinein.

Mit Tannenbaumtumult und Don Rosa kommen die Weihnachtsklassiker in den 80er Jahren an. Dort wird allerdings nur kurz verweilt. In den 90ern, selbst zu Beginn des neuen Jahrtausends entsteht das Gefühl einer stilistischen Rückorientierung, sehr kräftig gezeichnet, mit weitaus mehr gebogenen Körpern, die sich sogleich in einem Cartoon in Bewegung setzen könnten. So kann Das größte Geschenk mit Micky von 1998 einfach nur begeistern. Vielleicht auch aus dem Grund, da sogar ein Kater Karlo vom Geist der Weihnacht erfasst wird und einen bösen Streich wieder gut macht.

Eine sehr schöne Sammlung, mit sehr unterschiedlich ausgerichteten Handlungen. Von heiter-besinnlich über kurios-komisch bis humorvoll-spannend ist alles dabei. Für Disney-Fans eine gute Einstimmung auf die Weihnachtszeit (für alle anderen eigentlich auch, denn die Geschichten sind, ganz gleich wann entstanden, schlichtweg zeitlos). 🙂

Walt Disneys Weihnachtsklassiker: Bei Amazon bestellen

Samstag, 29. Oktober 2011

Bei Freddo trifft sich alles. Wo sonst? Auch Canardo lässt sich dort blicken, allerdings ist er kein gern gesehener Gast. Als der Fremde in den kleinen Ort zurückkehrt, sieht er zuallererst einen Canardo, der bäuchlings im Dreck vor der Tür landet. Nach einigen aufbrausenden Worten macht sich Canardo auf den Weg und kehrt der Szenerie den Rücken. Fernando, der Fremde, kehrt zunächst unerkannt in der Kneipe ein. Mittels eines kleinen Tricks, den nur er vermag, gibt Fernando seine Identität preis. Für Gisela ist er bereit, sich Ärger aufzuhalsen. Leider ist Gisela längst tot.

Bei Freddo trifft sich alles. Wo sonst? Auch Canardo lässt sich dort blicken, allerdings ist er kein gern gesehener Gast. Als der Fremde in den kleinen Ort zurückkehrt, sieht er zuallererst einen Canardo, der bäuchlings im Dreck vor der Tür landet. Nach einigen aufbrausenden Worten macht sich Canardo auf den Weg und kehrt der Szenerie den Rücken. Fernando, der Fremde, kehrt zunächst unerkannt in der Kneipe ein. Mittels eines kleinen Tricks, den nur er vermag, gibt Fernando seine Identität preis. Für Gisela ist er bereit, sich Ärger aufzuhalsen. Leider ist Gisela längst tot.

Der aufrechte Hund ist jemand, der vom Regen in die Traufe kommt. All die Geheimnisse, die er aufdeckt, werden von Seite zu Seite furchtbarer. SOKAL, Autor und Zeichner von CANARDO lässt seine titelgebende Hauptfigur eher am Rande auftreten, wie einen Humphrey Bogart, der sich nicht aus der Deckung traut. Deutlich zentraler ist sein Auftritt in Das Zeichen des Rasputin:

Jener Rasputin, ein brutaler, trinkender, sadistischer Bandenchef hat sich mit seinen Kumpanen in den hintersten Winkel von Sibirien verkrochen. Nur eine Sache bedauert er in seinem Leben: Keine Kinder zu haben. Die Nachricht, eines seiner Kinder könne möglicherweise überlebt haben, bringt ihn immerhin dazu, einen seiner Leute auf die Suche zu schicken. Canardo findet das verlorene Kind zuvor eher zufällig und springt helfend in die Bresche, so wie immer gerne bereit ist, einer Frau zu helfen, die ihn anzieht. SOKAL entwirft seinen Helden als Zyniker mit Vergangenheit, die von Zeit zu Zeit ein Stückchen ans Licht geholt wird. Schon nach dem ersten Abenteuer in diesem Band wurde deutlich, dass Canardo kein Händchen für Frauen hat. Die zweite Geschichte zementiert diesen Umstand noch.

Wie der Titel der dritten Geschichte Ein schöner Tod außerdem deutlich macht: Sokal liebt das Düstere und er parodiert es, indem er es gehörig auf die Spitze treibt. Canardo, der typische Detektiv im Trenchcoat ist alles andere als ein guter Charakter. Da verlässt eine Kugel schnell den Lauf. Canardo hat seine Momente des Erschreckens, doch meistens lassen ihn die Ereignisse um ihn herum kalt. Es scheint bereits in diesem frühen Stadium der Reihe nichts und niemanden mehr zu geben, das oder der ihn aus der Reserve locken kann. Die eigene Feststellung, er sei ein Held quittiert er mit einem trockenen Lachen.

Sokal parodiert die Schwarze Serie Hollywoods, die Tierfiguren, allen voran die Ente Canardo sind hier keine Parodien, mehr grobschlächtige, gemeine Typen oder, optisch frei übersetzt, völlig arme Schweine. Sokal zeichnet seinen Charakteren Eigenschaften auf den Leib. Der Wahnsinn (oder bestenfalls Ansätze hiervon) blitzt aus den Augen der Figuren. Häufig entstehen Situationen, die eine derartige Angst schüren, so dass für andere Emotionen kein Platz mehr bleibt. Interessanterweise greift nur ein einziges Mal ein Mensch in die Handlung ein, eine Art Dr. Moreau, unheimlicher und furchtbarer als sein filmisches Original.

Will man den Zeichenstil dieser ersten drei Abenteuer unbedingt vergleichen, so ist Sokal hier in der Nähe von Robert Crumb (Fritz the Cat) zu suchen. Stilistisch ist bei ihm eine gewisse Anarchie zu finden. Der Tuschestrich variiert fett bis ultrafein. Auffallend ist im zweiten und dritten Abenteuer die Inszenierung, die hier wörtlich genommen werden kann. Die Figuren werden in Szene gesetzt, sehr theatralisch, bühnenartig mit Ansichten, Lichtspielen und Blickwinkeln, die schon in frühen Stummfilmen funktionierten. Atmosphäre wird hier nur über das Bild transportiert. Text ist Beiwerk. Das beste Beispiel hierfür ist die Figur des Bronx in Ein schöner Tod. Der riesige Bär spricht so gut wie kein einziges Wort. (Und sogar diese sind mehr Laute der Wut als Worte.)

Bitterböse, gemein, zynisch: Canardo tastet sich an die Figur heran, die sie heutzutage zivilisierter ist. Ein Tierleben ist hier gar nichts wert, Liebe verschwindet schneller, als sie kommt. Canardo kann nichts mehr überraschen. Mit rabiatem Einfallsreichtum schickt Sokal seinen abgehalfterten Ermittler mit dem müden Gesichtsausdruck in die Abgründe seiner eigens von ihm kreierten, mitunter schaurigen Gesellschaft. 🙂

CANARDO, Sammelband 1: Bei Amazon bestellen

Oder bei Schreiber und Leser.

Donnerstag, 27. Oktober 2011

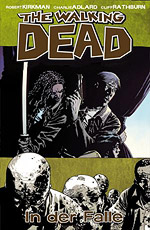

Douglas hat den Glauben an sich verloren, an seine Idee eines Neuanfangs. Die abgeschottete Sicherheit hat nicht funktioniert. Die Gefahr kam von innen. Seine Frau ist tot. Douglas ist froh, dass es wenigstens einen Rick Grimes gibt, dem es gelingt, die Menschen um sich herum zu motivieren und anzuleiten. Douglas selbst will nicht mehr. Die Stimmung innerhalb der Gemeinschaft ist nach den Vorfällen der letzten Zeit allgemein nicht gut. Es fehlt an Hoffnung. Kleine Erfolge sind nicht in Sicht. Und die allseits vermittelte Sicherheit, das zeigt sich allzu bald, ist trügerisch. Die Zäune wurden zwar mit viel Elan errichtet, doch dafür wurde umso weniger Sachkenntnis angewendet. Und die Untoten warten bloß auf ihre Gelegenheit.

Douglas hat den Glauben an sich verloren, an seine Idee eines Neuanfangs. Die abgeschottete Sicherheit hat nicht funktioniert. Die Gefahr kam von innen. Seine Frau ist tot. Douglas ist froh, dass es wenigstens einen Rick Grimes gibt, dem es gelingt, die Menschen um sich herum zu motivieren und anzuleiten. Douglas selbst will nicht mehr. Die Stimmung innerhalb der Gemeinschaft ist nach den Vorfällen der letzten Zeit allgemein nicht gut. Es fehlt an Hoffnung. Kleine Erfolge sind nicht in Sicht. Und die allseits vermittelte Sicherheit, das zeigt sich allzu bald, ist trügerisch. Die Zäune wurden zwar mit viel Elan errichtet, doch dafür wurde umso weniger Sachkenntnis angewendet. Und die Untoten warten bloß auf ihre Gelegenheit.

Robert Kirkman räumt auf! Nicht auf Anfang, aber auch nicht auf Los! Robert Kirkman, der Autor von THE WALKING DEAD schließt wieder eine Runde ab. Die Helden, die der Leser bisher verfolgen durfte, kamen zuletzt in einer kleinen Siedlung an. Strikt abgeschirmt von außen, war es für die Neulinge in dieser Gruppe eine große Umstellung. Das Leben sollte auf einmal friedlich sein (war es natürlich nicht), es sollte Normalität einziehen (auf eine gewisse Art tat es das), doch so richtig konnte die alte Welt nicht mehr beschworen werden. Zu viel war geschehen. Die Neulinge in der Siedlung unterlagen einer ständigen Nervosität, hervorgerufen durch ein lang erlerntes (und berechtigtes) Misstrauen.

Nun ist es also wieder so weit! Nach einigen Menscheleien, auch Schwierigkeiten aus der alten Welt, denen man nun nicht mehr mit alten Verfahrensweisen begegnen kann, melden sich die Monster der neuen Welt mit alle Gewalt zurück. Die kleine Siedlung wird von Robert Kirkman an den Rand des Untergangs getrieben. Eine Autorenaufgabe ist der sorgsame Aufbau von Charakteren und die anschließende, meist versuchte Vernichtung derselben. Die Figuren, allen voran Rick Grimes, der ehemalige Polizist, oder Michonne, die Frau mit dem Samuraischwert, wehren sich inzwischen gegen ihren Untergang. Aber Kirkman wäre nicht Kirkman, würde den Leser nicht bis zum Schluss darüber im Unklaren lassen, ob es ein hoffnungsvolles Ende gibt oder eben nicht.

Charlie Adlard kann den Zusammenbruch nach einer relativ kurzen Einleitung starten. Nicht nur die Untoten, sondern auch der ganz normale Jahresablauf fordert seinen Tribut. Der Winter steht vor der Tür. Schneeflocken fallen. In der mittlerweile versierten Schwarzweiß-Optik entspinnen sich einige menschliche Dramen, die durch ihre Erzählung nicht weniger spannend sind als das Aufeinanderprallen von Menschen und Untoten in den letzten beiden Dritteln des vorliegenden 14. Bandes.

Adlard legt den Schwerpunkt der Arbeit auf die Charaktere. Hintergründe spielen hierbei eine untergeordnete Rolle. Innerhalb von Räumen wirken Schatten, geben ein wenig Tiefe. Ein Möbelstück sorgt für Räumlichkeit. Außen sind es nur wenige Details, die helfen, eine Perspektive aufzubauen. Der Leser gewinnt sehr schnell den Eindruck, überall nahebei zu sein. Frontal, seitlich, von schräg oben oder auch aus einem versteckten Blickwinkel, der dem Leser suggeriert, er sei heimlich dabei. Inmitten der Kämpfe gibt es häufiger einen gnädigen Abstand auf das ebenso gnädige Schwarzweiß.

Das Aussehen der Untoten, eigentlich einmal ein Blickmagnet, gerät deutlich in den Hintergrund. Die Blicke der Akteure sind viel wichtiger geworden. Sie haben Angst, sie treffen Entscheidungen, auch unbarmherzige. Das ist szenisch packend, rasant und messerscharf eingefangen. Manche Sequenzen sind ein Atemanhalter. Einzig die Texte, wenn auch gering gesetzt in solchen Momenten, bremsen das Umblättern aus. Am Ende geht es um Alles oder Nichts. Die Bildfolge insgesamt wäre auch als Stummfilm lesbar (und verständlich).

Und wieder ist alles offen: Robert Kirkman hat den Trick hinbekommen, jedes Ende völlig lose im Raum stehen zu lassen. Sich auszumalen, wie es weitergeht, ist unmöglich. Nachdem wieder ein Handlungsstrang besiegelt scheint, kann der Leser nur auf den nächsten Band warten, um zu sehen, die Überlebenden den Winter überstehen werden. Eine geniale 14. Episode, aber nichts für Leser, die mit dem Horror-Genre nichts anfangen können. 🙂

THE WALKING DEAD 14, In der Falle: Bei Amazon bestellen

Mittwoch, 26. Oktober 2011

Lanfeust ist fort und Cixi ist völlig auf sich allein gestellt. Sie will zurück nach Eckmül und macht sich auf den Weg. Alsbald stellt sie fest, dass eine Seefahrt für sie alles andere als lustig ist. Eine Frau ist außerdem an Bord eines Schiffes nicht gerne gesehen, auch als Passagierin nicht. Aber es kann immer noch schlimmer kommen: Cixi, die sich von Übelkeit geplagt über die Reling beugt, wird Zeuge, wie kurz darauf Piraten gesichtet werden. Die Schiffsbesatzung bewahrt zunächst die Ruhe, schließlich sind die Matrosen auf dem mit einem Totenkopf beflaggten Schiff allesamt Frauen. Die Geringschätzung bleibt den Seeleuten schnell im Hals stecken, denn die Frauen machen keine Gefangenen.

Lanfeust ist fort und Cixi ist völlig auf sich allein gestellt. Sie will zurück nach Eckmül und macht sich auf den Weg. Alsbald stellt sie fest, dass eine Seefahrt für sie alles andere als lustig ist. Eine Frau ist außerdem an Bord eines Schiffes nicht gerne gesehen, auch als Passagierin nicht. Aber es kann immer noch schlimmer kommen: Cixi, die sich von Übelkeit geplagt über die Reling beugt, wird Zeuge, wie kurz darauf Piraten gesichtet werden. Die Schiffsbesatzung bewahrt zunächst die Ruhe, schließlich sind die Matrosen auf dem mit einem Totenkopf beflaggten Schiff allesamt Frauen. Die Geringschätzung bleibt den Seeleuten schnell im Hals stecken, denn die Frauen machen keine Gefangenen.

Zurück auf Troy, ohne Lanfeust. Dieser ist weit weg. In drei Teilen darf der Leser nun erfahren, was Cixi in Abwesenheit der Gruppe widerfuhr, bis sie mit den bekannten Helden wieder in Eckmül zusammentraf. Eigentlich muss man für den Einstieg in diese Geschichte nur ein kleiner Fantasy-Fan sein. Man braucht weder Lanfeust von Troy zu kennen, noch ist eine Kenntnis des Universums von Troy Pflicht. Cixi besitzt genügend charakterliche Stärke, um sich hier alleine zu präsentieren. In einer neuen Umgebung, einem neuen Beruf (als Piratin) beginnt sie am unteren Ende der Karriereleiter und arbeitet sich langsam empor. Nicht nur zur Freude aller Beteiligten.

Piratinnen: In der Realität wie auch in der Unterhaltung kamen sie vor, doch als alleinige Besatzung eines Schiffes sind sie wohl eher selten anzutreffen.Christophe Arleston schließt die bisherige Handlungslücke von Lanfeust von Troy auf elegante Art und gibt seiner Cixi auf sehr unterhaltsame, auch komische Weise Raum zur Entfaltung. Das Piratenschiff, unter Geleitschutz zweier gigantischer Meeresschildkröten stehend, ist ein eigener kleiner Mikrokosmos, in dem Arleston süffisant mit allen Klischees des Piratentums spielt und seine eigenen Ideen großzügig hinzufügt.

Olivier Vatine zeichnet mit ausdrucksstarken Umrissen, liebt das Spiel mit unterschiedlichen Strichstärken und reduziert Linien im Inneren von Körpern gerne auf ein Minimum. Heraus kommen Figuren, die wie nachgezeichnete Charaktere von dreidimensional konstruierten Gestalten wirken, sehr präzise, eindrücklich und (gerade bei männlichen Figuren) auch manchmal ziemlich skurril. Mit den Riesenschildkröten, den Törtels, wie auch mit den Riesenfledermäusen, den Römps, gestaltet Vatine nicht nur Kinderträume, sondern verbeugt sich auch vor den alten Monsterfilmen und Kreationen eines Ray Harryhausen.

Vatine gelingt in seinen Zeichnungen eine Mixtur aus Realismus und Cartoon, wie es sich nicht erst in moderner Zeit herausgebildet hat. Er wandelt auf den Spuren eines Pierre Serron, Jije oder auch eines Roger Leloup (Yoko Tsuno). So sticht hier weniger die Technik der Welt von Troy hervor, als vielmehr ihre Urtümlichkeit, die sich in der Tierwelt wie auch in der Ausstattung von Mensch und Material zeigt. Vatine kann hier dank der Vorgaben von Arleston mit einem wunderbar phantastischen Finale aufwarten, das einzig noch eine etwas längere Sequenz verdient hätte (alleine, damit der Leser noch mehr davon hat).

Der erste von drei Teilen, der Cixis Zwischenerlebnisse schildert, ohne dass bisherige Ereignisse bekannt sein müssen. Sehr unterhaltsame Fantasy, mit sorgfältig eingebauten Pointen und auch besonders phantastischen Einlagen. Arleston erweitert das Troy-Universum perfekt mit Witz und Fantasie. Das offene Ende lässt für die beiden Fortsetzungen noch einiges erwarten. 🙂

Lanfeust von Troy 9, Cixis Geheimnis 1: Bei Amazon bestellen

Eustache und Mücke haben überlebt. Wie hoch der Glücksfaktor dieses Entkommens war, zeigt sich bei ihrer Flucht und dem anschließenden Versteckspiel. Der Feind scheint seine Augen und Ohren überall zu haben. Ihr Überleben kann nur gelingen, falls sie die Stadt verlassen können. Je besser die finanzielle Lage für solch eine Flucht ist, umso besser ist es auch. Nur haben Eustache und Mücke dieses Geld nicht. Wie gut, dass sie Diebe sind. Und genau das ist ihr Problem, denn gegen die Brutalität und Skrupellosigkeit ihrer Gegner haben sie keine Chance. Zunächst jedenfalls.

Eustache und Mücke haben überlebt. Wie hoch der Glücksfaktor dieses Entkommens war, zeigt sich bei ihrer Flucht und dem anschließenden Versteckspiel. Der Feind scheint seine Augen und Ohren überall zu haben. Ihr Überleben kann nur gelingen, falls sie die Stadt verlassen können. Je besser die finanzielle Lage für solch eine Flucht ist, umso besser ist es auch. Nur haben Eustache und Mücke dieses Geld nicht. Wie gut, dass sie Diebe sind. Und genau das ist ihr Problem, denn gegen die Brutalität und Skrupellosigkeit ihrer Gegner haben sie keine Chance. Zunächst jedenfalls.

Der zweite Teil von Schmetterlingsnetzwerk lebt von einer noch besseren Darstellung seiner Charaktere. Die beiden Diebe Eustache und Mücke sowie die Prostituierte Zibeline sind sehr unterschiedliche Figuren. Sie sind keineswegs eine eingeschworene Gemeinschaft. Liebe wird nicht erwidert, noch scheint Dankbarkeit ein Grund für Zuneigung zu sein. Für Mücke ist die fremde Frau einfach nur ein Störfaktor. Der lange Dieb (Eustache) und der zwergwüchsige Dieb (Mücke) besitzen außerdem eine vollkommen andere Gefühlslage. Besticht Eustache noch durch einen gewissen Optimismus, hat Mücke sich eher mehr als weniger dem Schwermut (zuweilen auch dem Alkohol) ergeben.

Eric Corbeyran und Cecil teilen sich die Autorenschaft an dieser Reihe, die in eine Zeit entführt, die optisch vor dem Ersten Weltkrieg angesiedelt ist. Kleine Nachrichtenplakate künden außerdem von einem drohenden Grenzkrieg. Die Stadt mit ihrem güldenen Licht ist der heimliche Nebendarsteller. Immer glänzt sie metallen, erstrahlt kupferfarben, wie die kleine Schwester von Metropolis, kein urbaner Dschungel, mehr ein Schloss mit tausend Schlössern. Diese Umgebung verheißt eine gewisse Magie. Doch so schön sie ausschaut, so lauert doch hinter diesen prächtigen Kulissen etwas sehr, sehr Böses.

Eric Corbeyran und Cecil haben ihre Helden in einen Kriminalfall geschickt, der sie mit der Herstellung von Snuff-Videos in Verbindung kommen ließ, will man die moderne Bezeichnung dieser düsteren Legende nutzen, da hier natürlich noch die guten alten Filmrollen zum Einsatz kommen (noch dazu als Stummfilm). Im Ergebnis bleibt es jedoch das Gleiche: Zur Unterhaltung zahlender Kunden wird Folter und Mord an Frauen auf Film gebannt. Es ist eine Welt, die in ihrer Düsternis auch einem Autoren wie James Ellroy eingefallen sein könnte. In dieser Welt existiert keine weiße Weste, auch bei der Polizei nicht.

In dieser Welt, die gegen den Strich dieser Düsternis gestaltet ist, die optisch mehr die Heiterkeit eines Verneschen Abenteuers besitzt, existieren nur wenige Lichtblicke, die meist durch Aufopferung zustande kommen. Mitgefühl und Beistand sind noch nicht tot. Aber sie sind schwer zu finden, denn wer andere beschützt, riskiert hier sein Leben. Diese Aussage irritiert umso mehr, da die Figuren einen leichten Knuffigkeitsfaktor besitzen. Nicht nur der kleine Mücke, auch der Drahtzieher im Hintergrund strahlen diese Tendenz aus. DerBaron, der eigentliche Feind der beiden Diebe, könnte, hätte er weiße Haare, sogleich als Weihnachtsmann auftreten. Es ist dieses Sich-Entziehen gängiger Klischees, das bewusste Entgegenstellen unerwarteter Bilder, die die Spannung im zweiten Teil untermauern.

Sehr finster, noch spannender als der erste Teil mit zwei ausgezeichneten Hauptfiguren, einer ungewöhnlichen Freundschaft vor einer tollen Kulisse. Sehr gut. 🙂

Schmetterlingsnetzwerk 2, Herr Mond: Bei Amazon bestellen

Ein verwunschener Wald, der es in sich hat: Die Inquissition ist den Flüchtigen auf der Spur, ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei einem von ihnen um einen Vampir handelt. Graf Colbus de Malemort ist leider von der Gruppe der Flüchtigen getrennt und in eine Falle getappt, die er zunächst nicht erkennt, da es ihm nicht in den Sinn kommt, dass ausgerechnet sein alter Mentor ein falsches Spiel mit ihm treibt. Derweil ist das restliche Trio, die junge Anthea eingeschlossen, damit beschäftigt in der lebensfeindlichen Umgebung des sumpfigen Waldes zu überleben. Irgend jemand, der sie beobachtet, ist noch da draußen. Und tatsächlich: Ein riesiger Schwarm Fledermäuse verdunkelt plötzlich den Himmel. Die Jagd hat begonnen.

Ein verwunschener Wald, der es in sich hat: Die Inquissition ist den Flüchtigen auf der Spur, ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei einem von ihnen um einen Vampir handelt. Graf Colbus de Malemort ist leider von der Gruppe der Flüchtigen getrennt und in eine Falle getappt, die er zunächst nicht erkennt, da es ihm nicht in den Sinn kommt, dass ausgerechnet sein alter Mentor ein falsches Spiel mit ihm treibt. Derweil ist das restliche Trio, die junge Anthea eingeschlossen, damit beschäftigt in der lebensfeindlichen Umgebung des sumpfigen Waldes zu überleben. Irgend jemand, der sie beobachtet, ist noch da draußen. Und tatsächlich: Ein riesiger Schwarm Fledermäuse verdunkelt plötzlich den Himmel. Die Jagd hat begonnen.

Zu gut für einen Vampir: Immerhin ist Colbus de Malemort ein Graf. Als Kreatur der Finsternis ist er sich seines Blutdurstes bewusst, seiner Unsterblichkeit und auch seiner zwangläufigen Einsamkeit. Eric Stalner, Autor und Zeichner, hat diese Zweispalt seines Grafen schön herausgearbeitet. Und noch mehr: Denn dieser Vampir ist nicht die einzige einsame Kreatur in dieser Welt. Die Geschichte, die hier im Prinzip mit dem fünften Teil seinen Abschluss findet, ist erfrischend gegen den Strich gebürstet. Einerseits finden sich hier keine Milchbubivampire, andererseits hat sich Stalner auch erfreulich weit vom Ur-Grafen entfernt.

Die Zivilisation in dieser mittelalterlichen Welt ist auf ihre Weise existent, doch keinesfalls mit unserer zu vergleichen. Die Gewalt des Stärkeren obsiegt. Die offizielle gute Seite, wie durch die Kirche und ihre Inquisition verkörpert, ist nicht zwangsläufig gut. Die vermeintlichen Diener des Bösen sind in der Lage, ihren Weg selbst zu wählen. Interessant ist die Aussage eines Vampirs, man habe ein Leben abseits der Eitelkeiten gewählt und in der Nacht den Frieden gefunden. Es ist ein blutiger Frieden, denn bei aller Romantik ist , der vampirische Freund des Grafen Colbus, jederzeit bereit seinen bluttriefenden Neigungen nachzugehen.

Feine Linien, sehr dünn, sehr exakt mit dem Tuschestift gezeichnet rahmen Grafiken, die nur sehr zart koloriert sind. Kolorist Jean-Jacques Chagnaud hält mit seiner Arbeit die Balance zum Zeichenstil von Eric Stalner. Dieser erfreut den Leser manchmal mit ganzseitigen Übersichten, die durch einige wenige kleinere Ansichten aus anderen Perspektiven aufgelockert werden. So imitiert er die Kamerafahrt, lässt den Blick ein wenig tanzen und gestaltet die Atmosphäre noch dichter, als sie ohnehin von Beginn an der Reihe ist.

Die gesamte Art der Erzählung, optisch und textlich, lässt ein Gefühl einer dunklen Fantasy-Geschichte aufkommen, die sehr französisch (vermutlich aus der Sicht eines Deutschen) ist. Hier scheinen die Wälder und Burgen finsterer, die Täler tiefer, die Monster monströser und schwerer einzuordnen. Allerdings entstehen durch die Ansichten des Sumpfgebietes auch Assoziationen zu Sumpfgebieten in den Vereinigten Staaten. Dieser Sumpf ist mehr ein verwunschener Urwald. Stalner fügt sogar eine Art Piranha-Element ein.

Ein sehr dichter Abschluss mit einer ungewöhnlichen Mixtur aus Vampirsaga und dunkler Fantasy. Abseits von Lestat Edward befindet sich diese Geschichte, die auch Elemente von Hexerei, Inquisition und romantischen Horror in sich vereint. Anders gesagt: Fats schon eine opulente Hammer-Produktion. 🙂

Die Legende von Malemort 5, Die Ankunft des Teufels: Bei Amazon bestellen

Freitag, 21. Oktober 2011

1946. Der Krieg ist beendet. Aber noch immer hat Europa mit den Auswirkungen zu kämpfen. So mancher, der im Krieg seinen Vorteil gesucht hat, ist nun selbst auf der Flucht. Und so mancher versucht mit Fluchthilfe etwas Geld zu verdienen. Viktor ist so jemand. Die kleine Familie, die aus dem Kleinen Paradies flüchtet, einem Viertel, dessen Häuser von den Bombenangriffen der Alliierten verschont geblieben ist, hat alles zusammengerafft, was sie an Wertsachen besitzt. Die Frisur des Vaters lassen keinen Zweifel daran, an wen er seine Sympathien im Krieg heftete. Viktor, der diese Flucht halbherzig organisierte, erkennt zu spät, dass sie in eine Falle laufen. Die anschließende Katastrophe kann er nicht mehr verhindern.

1946. Der Krieg ist beendet. Aber noch immer hat Europa mit den Auswirkungen zu kämpfen. So mancher, der im Krieg seinen Vorteil gesucht hat, ist nun selbst auf der Flucht. Und so mancher versucht mit Fluchthilfe etwas Geld zu verdienen. Viktor ist so jemand. Die kleine Familie, die aus dem Kleinen Paradies flüchtet, einem Viertel, dessen Häuser von den Bombenangriffen der Alliierten verschont geblieben ist, hat alles zusammengerafft, was sie an Wertsachen besitzt. Die Frisur des Vaters lassen keinen Zweifel daran, an wen er seine Sympathien im Krieg heftete. Viktor, der diese Flucht halbherzig organisierte, erkennt zu spät, dass sie in eine Falle laufen. Die anschließende Katastrophe kann er nicht mehr verhindern.

Die Engel sind unter uns: Aber warum? Die Antwort, eine unheimliche und spannende dazu, gibt der Auftakt der neuen Reihe Annas Paradies. In einer Welt nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich inmitten eines Trümmerfeldes ein kleines Viertel halten können. Hier gingen seltsamerweise keine Bomben nieder. Ein Paradies ist es dennoch nicht. Die Bewohner haben wie alle anderen auch unter dem Mangel zu leiden. Notdürftig halten die Menschen das alltägliche Leben aufrecht. Daniel Schreiber beginnt sein Debüt-Album mit dem gebotenen Ernst. Seine Figur Viktor, der als Lebensmittelhändler arbeitet, sieht sich plötzlich in der Verantwortlichkeit einem kleinen Mädchen gegenüber, dessen Eltern auf der Flucht erschossen worden sind.

Daniel Schreiber malt ein graues Bild jener Tage. Auf der Seite der Verlierer gibt es jene, die darunter litten und jene, die wirklich verloren haben und nun eine Strafe befürchten müssen, wie auch immer gearteter Natur. Doch es gibt auch jene auf der Seite der Alliierten, die wahre Halsabschneider sind und die ihren Vorteil im Sieg über den Feind suchen. Viktor und Oma Lotte, die das kleine Mädchen Lena aufgenommen hat, gehören zu denen, die überlebt haben und nun einen Neuanfang versuchen. So weit, so realistisch. Dann kommt Anna.

In diese halb zerstörte Welt fällt ein Mädchen: Vom Himmel herab. Viktor ist derjenige, der sie findet. Ist die Welt in Trümmern höchst realistisch gezeichnet, sind die Figuren viel märchenhafter skizziert. Gesichter mit ausdrucksstarken Augen, Körper, die den Charakter unterstreichen: Markant, bullig, zerbrechlich, gemütlich. Ist Viktor ein Bär, gutmütig, ist Oma Lotte eine Figur mit Hochfrisur, die den weisen Aspekt einbringt. Die Farbe wirkt mit feinen Aquarellfarben aufgetragen, Bleistift scheint durch. So entsteht ein schöner organischer Charakter der Bilder, echt, greifbar, wärmer, ein Eindruck, den moderne Computerkolorierungen vermissen lassen.

Die herzlich anmutende Machart zeigt eine zunehmend düster werdende Geschichte, denn (wie es so schön heißt) ein Engel bleibt selten allein: Anna ist auf der Flucht. Nach anfänglicher zögerlicher Begegnung kann Anna auch ihre Macht zeigen. Mehr noch: Ein Engel hat auf der Erde nichts verloren, selbst wenn er alles daran setzt, auf der Erde bleiben zu können. Die Figur der Anna reiht sich in jene Engel ein, die moderner gezeigt werden. Sie sind Zweifler, gegen die Menschen, vielleicht sogar von Gott abgekehrt. Anna ist eine Figur, die an ihrem Dasein innerlich zerbrochen ist und nur langsam wieder zu sich findet. Diese Figur hätte in jeder erzählten Epoche Wirkung gezeigt.

Ein sehr schön gestalteter Serienauftakt, sehr ansprechend und warmherzig wie auch intensiv gestaltet, der Geschichte entsprechend. Einnehmende Charaktere runden die Handlung ab, deren Mystery-Faktor von Seite zu Seite wächst. Sehr schön. 🙂

Annas Paradies 1, Von Dieben und Schmugglern: Bei Amazon bestellen

Eine Waffenlieferung mit einem Flugzeug, das so voller Treibstoff ist, um die Strecke überhaupt zu schaffen, dass Dämpfe die Maschine durchziehen und der kleinste Funke alle an Bord in die Luft jagen kann: Das ist ein Himmelfahrtskommando. Also genau der richtige Job für Tanguy und Laverdure. Ganz nebenbei soll eine Geisel befreit und Söldner für ihren Auftrag abgesetzt und wieder abgeholt werden. Nur ein minutiöser Ablauf des Auftrags kann für seinen Erfolg garantieren. Aber es war abzusehen, dass es so nicht ablaufen würde und Tanguy und Laverdure müssen sich wieder einiges einfallen lassen, damit alle Beteiligten mit heiler Haut dem Schlamassel entkommen können.

Eine Waffenlieferung mit einem Flugzeug, das so voller Treibstoff ist, um die Strecke überhaupt zu schaffen, dass Dämpfe die Maschine durchziehen und der kleinste Funke alle an Bord in die Luft jagen kann: Das ist ein Himmelfahrtskommando. Also genau der richtige Job für Tanguy und Laverdure. Ganz nebenbei soll eine Geisel befreit und Söldner für ihren Auftrag abgesetzt und wieder abgeholt werden. Nur ein minutiöser Ablauf des Auftrags kann für seinen Erfolg garantieren. Aber es war abzusehen, dass es so nicht ablaufen würde und Tanguy und Laverdure müssen sich wieder einiges einfallen lassen, damit alle Beteiligten mit heiler Haut dem Schlamassel entkommen können.

Neuer Zeichner: Nach Jije folgt der dritte Künstler, der dieser Reihe ein Gesicht gibt. Der ungemein kreative und im Comic-Fach immens erfolgreiche Jije starb während der Arbeit an einem neuen Album der Abenteuer von Tanguy und Laverdure. Der ebenfalls lang gediente und erfahrene Zeichner Patrice Serres übernahm die Arbeit und drückte der Reihe optisch seinen eigenen Stempel auf. Einerseits vereinfachte er die Figuren und arbeitete deutliche Merkmale der Gesichter stärker heraus, andererseits ist seine Arbeit aus heutiger Sicht fast schon ein Übergang der Generationen. Es finden sich die flüchtigen Merkmale eines Hugo Pratt (Corto Maltese) wie auch die Zeichentricktechnik eines Darwyn Cooke (die neuen Abenteuer von The Spirit).

Von den Vereinfachungen der Figuren bleibt alles andere unberührt. Flugzeuge, technische Ausrüstungen, die Kulissen sind allesamt mit der gleichen starken Energie und dem Hang zum Perfektionismus dargestellt, wie Uderzo und Jije es bis hierhin praktizierten.

Nicht mehr im Staatsdienst. Bereits im 7. Sammelband verabschiedeten sich Tanguy und Laverdure zwangsweise aus dem Dienst des Staates, genauer der Luftwaffe. Nach einigen Versuchen, in Fluggesellschaften unterzukommen, landeten sie bei Delta Airways. Diese Fluggesellschaft nimmt zwielichtige Transportaufträge entgegen, für Mensch und Material. Letztlich sind Tanguy und Laverdure so doch inmitten von Geheimdienstoperationen angekommen, ein Umstand, den sie eigentlich hatten vermeiden wollen. Doch die beiden Männer sind Piloten, am Himmel zu Hause, so war die Anstellung aus der Not geboren. Allerdings, so zeigt es sich auch, ist Tanguy ein Mann, der, sobald er bemerkt, dass er ausgenutzt, vielleicht sogar betrogen wird, auch die Konsequenzen zieht. Wenn man ihn lässt.

Jean-Michel Charlier ist wieder einmal nahe der Sphären von Superagenten, aber auch in die Richtung von Söldnermissionen unterwegs, wie sie einmal in Roman und Film äußerst populär waren. Tanguy und Laverdure sind keine Wildgänse, aber ihre Abenteuer sind nicht weniger nervenaufreibend und gefährlich. Die Mission allein ist es nicht: Charlier baut auch eine Art Countdown ein, indem er durch den verbrauchten Treibstoff der kreisenden Maschine mit Tanguy und Laverdure an Bord ein zeitliches Element einbaut. Diese zeitliche Beschränkung gilt zwar für viele Einsätze der beiden Piloten, aber selten wurde eine derartige Betonung darauf gelegt.

So ticken die beiden ersten Abenteuer in diesem Band, Operation Freiheit und Tödliche Mission, wie ein Uhrwerk vor den Augen des Lesers ab. Mögliche, sich abzeichnende Unfälle mit dem Flugzeug (kein rechtzeitiger Start oder die rasende Fahrt in Richtung Abgrund) lockern die Handlung nicht nur auf, bei Charlier weiß man nie, wie er sich entscheidet, diese Elemente einzusetzen: Lässt er das Flugzeug steigen oder schickt er seine Helden in den Abgrund? Am Ende ist es dann ein Hubschrauber (kommt eher selten in der Reihe vor), der das Werkzeug für eine gelungene Flucht wird.

Der Spion, der vom Himmel kam, das dritte Abenteuer in diesem Band, Auftakt zu einer mehrteiligen Handlung, verstrickt die beiden Piloten vollends in Geheimdienstaktivitäten in einem kleinen afrikanischen, von einem Despoten beherrschten Land. Bevor Satelliten die Geheimnisse der Welt erkundeten lassen sich die Geheimdienste hier noch einiges einfallen, um an Informationen zu kommen. Leider riskieren sie dabei auch gerne das Leben zweier Top-Piloten.

Ein neuer Zeichner, ein neues Gesamtbild, aber auch zwei besonders packende Abenteuer, die eine Triologie beschließen. Das dritte Abenteuer startet eine nicht minder spannende Handlung. Jean-Michel Charlier zieht als versierter Thriller-Autor alle Register seines Könnens. Erste Klasse. 🙂

Die Abenteuer von Tanguy und Laverdure 8, Der Spion, der vom Himmel kam: Bei Amazon bestellen

Montag, 17. Oktober 2011

Julius II. glaubt, Gott sei grausam. Rache ist der Beweggrund für eine Grausamkeit, die seiner Meinung nach der von Gott in nichts nachstehen soll. Der Geliebte des Papstes wurde getötet. Doch es war kein leichter Tod, noch war es einer, der zufällig geschah. Die Feinde des Papstes wollten einen der mächtigsten Männer in Europa treffen und ahnten nicht, welche Lawine sie damit lostraten und wie sehr sie den Mann auf den Throne Petri unterschätzten.

Julius II. glaubt, Gott sei grausam. Rache ist der Beweggrund für eine Grausamkeit, die seiner Meinung nach der von Gott in nichts nachstehen soll. Der Geliebte des Papstes wurde getötet. Doch es war kein leichter Tod, noch war es einer, der zufällig geschah. Die Feinde des Papstes wollten einen der mächtigsten Männer in Europa treffen und ahnten nicht, welche Lawine sie damit lostraten und wie sehr sie den Mann auf den Throne Petri unterschätzten.

Andere Gegner agieren offener, mit Pfeil und Bogen, nicht mit gemeinen, hinterhältigen Meuchelmördern. Der Papst weiß, dass er nicht nur auf die politischen Mittel des Hofes, der Ränke und der Intrigen setzen kann. Auf dem Gebiet der Machtpolitik müssen alle Mittel ausgeschöpft werden. Dazu gehört es auch, Diplomaten ins Feld und zum Feind zu schicken. Doch der Botschafter war in früher Zeit ein undankbarer Beruf, da er von sehr kurzer Dauer sein konnte: Von sehr kurzer Dauer, wie die von Julius II. ausgeschickten Kardinäle bald feststellen müssen.

Wer das Verhältnis von Papst Julius II. und Michelangelo in diesem Band betrachtet und es mit der filmischen Umsetzung Inferno und Ekstase von 1965 mit Charlton Heston und Rex Harrison vergleicht, erkennt gleich, was Autor Alejandro Jodorowsky aus den beiden real existierenden Vorbildern gemacht hat: Der Papst Julius II. ist ein machtgieriges, brutales und sexbesessenes Monster, dem kaum noch Menschlichkeit anhaftet (wie übrigens sehr wenigen Charakteren in dieser Geschichte). Michelangelo ist zwar ein begnadeter Künstler, mutiert jedoch in Gegenwart des Papstes zu einem debilen Knecht, der vor Leidenschaft zum gealterten Julius II. kaum noch aus dem Bett kommt.

Jodorowsky schmeckt die Geschichte mit einer Prise Magie ab. Allerdings ist es auch eine Magie, die in jenen Tagen nicht unüblich war und so wird Julius II. durch einen Liebestrank verblendet und letztlich durch diesen zu mörderischer Rache getrieben. Der Papst ein Monster? Nimmt man Jodorowsky diese Figur ab, ist es nur ein Mann, der es auf den päpstlichen Thron geschafft hat und dem es gelungen ist, anderen mit ähnlichen Charaktereigenschaften zuvor zu kommen. Angeleitet von einem Machiavelli, der sich im Bordell über seine Erfolge auslässt, führt der Papst Kriege gegen Feinde, die sich von seinem Amt nicht blenden lassen.

Theo, der schon die historische Reihe Der thönerne Thron gestaltet, kann sich hier einmal mehr als Künstler für realistisch gezeichnete geschichtlicher Szenarien etablieren. Es erwacht eine Zeit zum Leben, die nur oberflächlich betrachtet schön war. Wer bei Michelangelo an die Sixtinische Kapelle denkt und eine Schlussfolgerung auf ein entsprechend schönes Szenario zieht, wird getäuscht. Hier geht es zu Sache: Brutal, sexuell, gemein und alptraumartig. Aber es ist auch überzogen. Theo arbeitet mit einem Szenaristen zusammen, der die Karikatur, das Überzeichnete, in seinen Geschichten liebt.

Julius II. führt seinen Untergebenen ihre Machtlosigkeit vor, indem er ein Päpstin krönen will, Michelangelo in aller Öffentlichkeit küsst. Den Leser selbst führen Jodorowsky und Theo vor, wenn sie die bekannte Szene von Gott und Adam an der Decke der Sixtinischen Kapelle durch Julius II. und Michelangelo im päpstlichen Bett nachbilden. Besonders katholische Leser sollten gar nicht erst in diesen Band schauen. Jodorowsky mag vielleicht Gott, die Kirche hingegen wird bei ihm zum Horrorkabinett. Theos Bilder hierzu sind einfach toll. Man mag das Motiv gering schätzen, die Technik ist jedoch großartig. Da der Künstler noch am Beginn seiner Karriere steht, wird von hoffentlich noch einiges zu sehen sein.

Theo gelingt das Kunststück, Gesichter zum Leben zu erwecken, die einem in Museen von den Gemälden alter Meister her anschauen. Solche Gestalten, die sich zum eigenen Ruhm portraitieren ließen, zeigen hier, wie sie ihren Reichtum erwarben (das gilt natürlich nicht für alle). Es liegt eine gewisse Degeneriertheit in diesen Charakterbildern. Seltsamerweise ist Julius II. von dieser äußerlichen Sichtbarkeit seiner Fehler ausgenommen. Seine Gestalt würde sich auch in einer Piratenmontur gut ausnehmen. Passender ist es denn auch die Form des Ritters, in der sich der Papst hier auch präsentiert und sich nicht scheut, in der vordersten Reihe anzutreten und zu kämpfen: Ohne Rücksicht auf sich selbst, auf andere sowieso. Bei aller Brutalität gibt es auch eine Komik, die an Monty Python erinnert, furchtbar eigentlich und doch legt es Jodorowsky darauf an, Lacher zu produzieren.

Jodorowsky nimmt kein Blatt vor den Mund. Stärker und härter noch als der heilige Schweinehund, brutal, zynisch, kurz ein Jodorowsky, der diese kirchliche Epoche mit wahrer Wonne zu einer Achterbahnfahrt der Perversion macht. Das ist hoch spannend und dank Theo vorzüglich gezeichnet. 🙂

Der schreckliche Papst 2, Julius II.: Bei Amazon bestellen

Sonntag, 16. Oktober 2011

Die Welt wird untergehen! Es wird nicht geschehen, wie es von vielen Menschen befürchtet wird, aus eigenem Antrieb, wegen Krieg oder Umweltverschmutzung: Nein, ein Außerirdischer hat entschieden, dass die Menschheit nicht auf den richtigen Weg zu bringen ist und eine Gefahr darstellt. Die vollständige Vernichtung scheint die einzige Lösung zu sein. Da der Erpresser weltweit zuschlägt und der Menschheit ein Ultimatum stellt, haben es Luc Orient und seine Freunde schwer, dem Unbekannten, der sich selbst Zerstörer nennt, zu begegnen. Wie ernst der Fremde seine Drohung meint, zeigt sich schnell, wenn Die letzten 24 Stunden der Erde anbrechen.

Die Welt wird untergehen! Es wird nicht geschehen, wie es von vielen Menschen befürchtet wird, aus eigenem Antrieb, wegen Krieg oder Umweltverschmutzung: Nein, ein Außerirdischer hat entschieden, dass die Menschheit nicht auf den richtigen Weg zu bringen ist und eine Gefahr darstellt. Die vollständige Vernichtung scheint die einzige Lösung zu sein. Da der Erpresser weltweit zuschlägt und der Menschheit ein Ultimatum stellt, haben es Luc Orient und seine Freunde schwer, dem Unbekannten, der sich selbst Zerstörer nennt, zu begegnen. Wie ernst der Fremde seine Drohung meint, zeigt sich schnell, wenn Die letzten 24 Stunden der Erde anbrechen.

Fremde Welten hier auf der Erde: Professor Kala hat es in zu Forschungszwecken in die Berge verschlagen. Kurz darauf muss Luc Orient eingreifen. Kala ist verschwunden. Ausgerechnet Ameisensäure führt die Suchenden auf eine unglaubliche Fährte. Inmitten eines Urlaubsparadieses für Skifahrer machen sie eine Entdeckung, die gleichzeitig einen Teil der menschlichen Geschichte neu schreibt.

Ideenreichtum: Wenn Greg (Autor) und Eddy Paape (Zeichner) erzählen, dann darf sich der Leser entspannt zurücklehnen und diese wahnsinnig tollen Einfälle genießen. 1975 entstand Die letzten 24 Stunden der Erde, sicherlich eine Hommage an Der Tag, an dem die Erde stillstand (die alte Version mit Michael Rennie), dennoch erinnert sie durch die Vorgehensweise des Zerstörers an die neue Version mit Keanu Reaves. Mit der Geschichte um eine vergangene Zivilisation, dem Konstrukt eines Bewahrers oder besonderen Beschützers, wandelten sie mit der Geschichte In den Fängen der Ameisenmenschen auf der Linie einiger Star-Trek-Folgen, in denen sich ein mächtiges Wesen der Ordnung eines kleinen Volkes annimmt.

Der Sprung in die Vergangenheit führt den franko-belgischen Flash Fordon auf die Spuren von Klassikern wie Die vergessene Welt von Arthur Conan Doyle. In solchen Welten ist alles möglich. Längst ausgestorbene Tiere geben sich die imaginäre Klinke in die Hand. Gefahren lauern allerorten und der Weg der Helden führt mittendurch. Greg und Paape engen sich nicht ein. Ob streng konstruiert, frei von der Leber weg erzählt oder mit einem locker-flockigen Action-Abenteuer: Die beiden Comic-Macher legten ihrem Helden kein Korsett. Immer wieder anders, immer wieder neu, hieß die Devise. Und so kam es zu einer Episode, die in dieser Vielfalt der Ideen einen vorläufigen Richtungswechsel der Reihe einschlug.

Das Kristalltor: So lautet der Titel des vierten Albums in dieser dritten Sammelausgabe. Luc Orient erhält nicht nur Mitstreiter aus der Vergangenheit, ihn verschlägt es auch noch in eine Zukunft, während seine einstigen Gefährten den normalen Lebensweg beschritten haben und nun alt sind. Neue Außerirdische, ganz anders als jene, die Luc Orient auf Terango kennenlernte werden zu neuen Freunden. Natürlich gestaltet sich diese Annäherung bei weitem nicht so einfach. Die Strichführung von Eddy Paape macht aus diesem Zeitabschnitt der Luc-Orient-Abenteuer schon wieder modern ausschauende SciFi-Geschichten, die ebenso gut neu erschienen sein könnten, hätten nicht die Handlungen einen gewissen Retro-Charme und wären sie nicht so oft von anderen in der Folge kopiert worden.

Sehr abwechslungsreich, mit sehr hohem Einfallsreichtum, voller Überraschungen und mit feinen Zeichnungen inszeniert: Allein durch diese vier Geschichten ist der Erfolg der gesamten Reihe erklärbar. Greg und Paape waren in der Tat ein Traum-Comic-Duo. 🙂

Luc Orient Gesamtausgabe 3: Bei Amazon bestellen

Pluto würde sie sehr gerne haben: Diese wunderbare Hundehütte in der Auslage des Geschäftes ist wie für ihn gemacht. Und tatsächlich stehen die Chancen, sie auch zu bekommen, gar nicht so schlecht. Immerhin steht Weihnachten vor der Tür. Also gibt sich Pluto die allergrößte Mühe ein sehr verträglicher und umgänglicher Hund zu sein. Auch wenn das bedeutet, besonders lieb, nett und geduldig mit der Nachbarskatze zu sein, einem Kater, der nicht umsonst den Namen Luzifer trägt.

Pluto würde sie sehr gerne haben: Diese wunderbare Hundehütte in der Auslage des Geschäftes ist wie für ihn gemacht. Und tatsächlich stehen die Chancen, sie auch zu bekommen, gar nicht so schlecht. Immerhin steht Weihnachten vor der Tür. Also gibt sich Pluto die allergrößte Mühe ein sehr verträglicher und umgänglicher Hund zu sein. Auch wenn das bedeutet, besonders lieb, nett und geduldig mit der Nachbarskatze zu sein, einem Kater, der nicht umsonst den Namen Luzifer trägt.