Freitag, 08. August 2008

Grampa Flanders gibt es eigentlich nicht, weil die Flanders keinen Grampa haben. Aber die Simpsons haben einen. Und sie brauchen ihn nicht. Doch Grampa braucht jemanden. Jemanden, der seinen Geschichten lauscht, der ihn ernst nimmt, der so etwas wie eine Familie ist. Irgendwie sind die Simpsons nichts davon. Nach einer kurzen Kuchenübergabe an Grampas Geburtstag macht sich die ganze Bande auch schon auf den Weg ins Kino.

Grampa Flanders gibt es eigentlich nicht, weil die Flanders keinen Grampa haben. Aber die Simpsons haben einen. Und sie brauchen ihn nicht. Doch Grampa braucht jemanden. Jemanden, der seinen Geschichten lauscht, der ihn ernst nimmt, der so etwas wie eine Familie ist. Irgendwie sind die Simpsons nichts davon. Nach einer kurzen Kuchenübergabe an Grampas Geburtstag macht sich die ganze Bande auch schon auf den Weg ins Kino.

Flanders, der die Traurigkeit seines alteingeborenen Nachbarn bemerkt, lädt den Opa in sein Heim ein. Grampa ist begeistert. Da gibt es zwei Kinder, die seine Geschichten hören wollen und es gibt ein Buch, in dem steht, dass man Vater und Mutter ehren soll. Jemand – wer auch immer das gewesen sein mag – hat es in die Bibel geschrieben, die Grampa auch sogleich von den Flanders’ geschenkt bekommt.

Und drüben, auf der anderen Seite des Zaunes?

Mitten in der Nacht fällt Marge auf, dass etwas fehlt. Was war das noch? Ach ja, Grampa!

Dass einem etwas fehlt, merkt man erst, wenn es nicht mehr da ist. Diese Erfahrung machen die Simpsons – wie kann es anders sein – zunächst nicht, schließlich gibt es noch einen Alten namens Homer in der Familie. Genüsslich nimmt Ian Boothby Leben und Leid der älteren Generationen in dieser Geschichte aufs Korn. Die Dummheit Homers ist ein bekanntes Thema, wird hier aber eher gestreift. Die Suche nach einem Ersatz-Opa gestaltet sich gewohnt humorvoll, aber da ist natürlich noch mehr.

Und so haben die Hundeschnauzen Adolf Hippo befohlen, nicht mehr so gemein zu sein, weil sie ihm sonst sein Apfelmus wegnehmen.

Grampa hat natürlich einiges erlebt. Das will erzählt sein – und nicht zensiert werden. Sicherlich hat er den Krieg erlebt und ähnlich, wie es der alte Arthur in King of Queens jedem unter die Nase rieb, hat auch Grampa seinen Militärdienst geleistet. Aber wenn Geschichten derart für Kinderohren verfälscht werden müssen, damit sie auch sonntagsschulentauglich sind, dann beginnt Grampa doch ein wenig an seiner neuen Familie zu zweifeln.

Doch wer ist der neue Ersatz-Opa?

Das sei nicht verraten, doch es ist jemand, der sich in der Welt auskennt, der die Menschen gnadenlos beeinflusst und bei der Gelegenheit viele gute Ratschläge für Lisa und Bart parat hält.

Und Ian Boothby hält sich an die allseits beliebte Aussage, dass die bestgemeinten Ratschläge auch häufig das größte Unheil angerichtet haben. So ergibt sich auch für Lisa und Bart keinerlei Gewinn aus diesem Opa-Tausch.

Da wäre noch Homer. Er ist dumm, verfressen, faul, (nein filosofisch ist er nicht) auch gemein, aber eigentlich hat er auch auf dem tiefsten Grunde seines Herzens ein wenig Mitgefühl. Und so wird eine Grampa-Falle gebaut, die alles an Lockstoffen enthält, was so ein Opa (oder eine Oma) eben braucht.

Aber wird sie auch funktionieren?

Viele Anspielungen, weniger Slapstick heben die Geschichte aus der Menge der anderen Handlungen hervor, weil das Thema insgesamt etwas ernsthafter ist. Die Zeichnungen sind – wie immer, es kann gar nicht anders sein – dank der internen Vorgaben und der strikten Ausführung von Zeichner Phil Ortiz und Tuscher Mike Decarlo auf gewohnt gleichmäßigem Niveau. Unter dem Strich könnte man diesmal sagen: Lachen mit viel Herz. 🙂

Montag, 28. Juli 2008

Was macht ein Großwesir, wenn ihm die Machtübernahme bei ersten Mal nicht gelungen ist? Und beim zweiten Mal? Auch beim dritten … Isnogud ist hartnäckig, das kann niemand leugnen. So denkt er sich immer wieder neue Methoden aus, greift beständig nach jedem Strohhalm, der sich ihm bietet. Und ein Dschinni, der Menschen auflösen kann, kommt ihm da gerade recht. Da dieser Geist unbedingt ein nasses Klima benötigt, wird er flugs mitsamt ein wenig Sumpfflüssigkeit in einen Bottich gepackt und sogleich geht die Reise los. Aber der Plan, den Kalifen aufzulösen, gestaltet sich trotz der Hilfe des getreuen Tunichgud sehr schwierig.

Was macht ein Großwesir, wenn ihm die Machtübernahme bei ersten Mal nicht gelungen ist? Und beim zweiten Mal? Auch beim dritten … Isnogud ist hartnäckig, das kann niemand leugnen. So denkt er sich immer wieder neue Methoden aus, greift beständig nach jedem Strohhalm, der sich ihm bietet. Und ein Dschinni, der Menschen auflösen kann, kommt ihm da gerade recht. Da dieser Geist unbedingt ein nasses Klima benötigt, wird er flugs mitsamt ein wenig Sumpfflüssigkeit in einen Bottich gepackt und sogleich geht die Reise los. Aber der Plan, den Kalifen aufzulösen, gestaltet sich trotz der Hilfe des getreuen Tunichgud sehr schwierig.

Wenn das nicht klappen, dann muss eine andere Lösung her. Man könnte, denkt sich Isnogud, den Kalifen auch unsichtbar machen. Mit anderen Sachen hat es geklappt. Oder man könnte dem Kalifen einen Diamanten andrehen, der Unglück bringt. Aber man könnte es auch mit dieser neuartigen Erfindung probieren. Man nehme ein kleines Püppchen, fädele ein Haar eines ungeliebten Menschen in den Stoff und piekse dem Püppchen mit einer langen Nadel in den Hintern. Das ist nicht sehr gefährlich, doch äußerst unangenehm. Leider muss Isnogud dafür ein Haar des Kalifen finden und damit fangen die Schwierigkeiten auch schon wieder an.

Der vorliegende Band beginnt mit einer Kurzgeschichte von 1962, die den allerersten Auftritt von Isnogud zeigt. Alle Inhaltselemente sind bereits erkennbar. Der Kalif schaut bereits recht gemütlich aus, nur Isnogud ist noch nicht ganz so gedrungen und, man verzeihe mir das Wortspiel, noch nicht ganz so gelungen wie im späteren Verlauf der Reihe.

Aber es zeigt auch, womit man als Comic-Leser einmal zufrieden gewesen ist: Zweifarbdruck, Schwarz und Magenta. Oder auch komplett in Schwarzweiß. Und damals hatte man auch schon seinen Spaß. Die nachfolgenden Beispiele der frühesten Erscheinungen von Isnogud, vierfarbig, wirken fast wie eine Revolution. Ältere Leser mögen sich an den Wechsel zwischen Schwarz- und Vierfarbdruck auch in den Lustigen Taschenbüchern erinnern.

Die restlichen Abenteuer des Isngud sind in der gewohnten Farbqualität und andererseits eine Achterbahnfahrt des Humors und der verrückten Einfälle. Alles ist möglich dank des genialen René Goscinny. Die Geschichte über den Unglücksdiamanten ist im Reich von 1001 Nacht noch sehr nahe liegend. Doch der geheimnisvolle Plakatkleber und Isnoguds Raketenstart gehen über die bekannten Märchen von Scheherazade hinaus.

Der geheimnisvolle Plakatkleber könnte sogar als Bühnenstück funktionieren. Ein Sprung hinein in ein Plakat mit der Überschrift Die idealen Ferien lässt den Springer auf einer einsamen Insel herauskommen. Was sich als der ideale Ferienort präsentiert, wird schnell zum Alptraum. Nichts ist hier echt. Wer durch den Himmel zu entkommen versucht, kommt durch den Sandstrand wieder an die Oberfläche.

Die Auflösung der Geschichte ist sehr durchdacht, logisch und sollte in dieser Form auch zu den besten Komödien Goscinnys gehören, gerade da sie so universell ist.

Mit Wünschen ist das so eine Sache. Der Leser weiß natürlich, was Isnoguds größter Wunsch ist: Kalif werden. Aber ist es auch sein Traum?

Der Tartaren-Talisman eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten, nämlich die wörtliche Erfüllung eines Traums. Leider ist Isnoguds Wunsch nicht so stark, dass er auch im Traum eine große Rolle spielt. Und am allerwenigsten spielt es sich so ab, wie Isnogud es gerne hätte. Steinzeitmenschen bilden nur den Auftakt, in den von Jean Tabary gezeichneten Alpträumen.

Da Irrsinn auch manchmal Methode hat und Goscinny auch manchmal eine alberne Phase durchgemacht hat, wusste er auch stets noch aufzutrumpfen. Der Hut, der alle, die ihn tragen, leichter Verwirrung aussetzt, so dass sie in einen seltsamen Zustand verfallen, ist ein gutes Beispiel dafür. Letztlich ist ihm sogar eine Geschichte eingefallen, die jedem Zeichner Spaß gemacht hätte.

Sollte Isnogud Schwarzmalereien richtig erlernen, so dass ein Gegenstand perfekt abgebildet ist und man zerreiße dieses Bild, würde der Gegenstand auch in der Realität verschwinden. So weit, so einfach, doch Tabary darf hier in aller Ausführlichkeit zeigen, dass der Weg eines Künstlers über das Handwerk führt und es gar nicht so leicht ist, einen Apfel zu zeichnen und noch schwieriger einen Menschen darzustellen. Doch Goscinny wäre nicht Goscinny, würde alles einfach verschwinden lassen. Was verschwindet, muss auch irgendwo wieder auftauchen und so …

Herzerfrischender Humor, klamaukiger Ulk, von einem Goscinny, der vor Ideen übersprudelte und auch Geschichten entwickelte, die auf einer Bühne funktionieren würden. Wer die Geschichte über die Zauberkiste liest, wird seinen Computer mit anderen, misstrauischen, Augen sehen. Herrlich gut.

Isnogud – Buch 2: Bei Amazon bestellen

Montag, 21. Juli 2008

Eigentlich wollte Jomi nur ein wenig Geld verdienen, da ihre Kunst eine brotlose ist. Wie gut, dass ihr Vater der Besitzer einer Bodyguard-Agentur ist und ihr eine Stelle geben kann. Doch so richtig glaubt er nicht an ihr Talent als Leibwächter. So müssen ihre Brüder heimlich im Hintergrund auf sie aufpassen. – Um ihr zu Hilfe zu eilen, falls Gefahr droht. Und natürlich, falls sie Mist baut. Auch Väter müssen hin und wieder unternehmerisch denken.

Eigentlich wollte Jomi nur ein wenig Geld verdienen, da ihre Kunst eine brotlose ist. Wie gut, dass ihr Vater der Besitzer einer Bodyguard-Agentur ist und ihr eine Stelle geben kann. Doch so richtig glaubt er nicht an ihr Talent als Leibwächter. So müssen ihre Brüder heimlich im Hintergrund auf sie aufpassen. – Um ihr zu Hilfe zu eilen, falls Gefahr droht. Und natürlich, falls sie Mist baut. Auch Väter müssen hin und wieder unternehmerisch denken.

Können Androiden von elektronischen Schafen träumen? Das ist nicht ganz die Frage, die sich hier stellt. Vielmehr stellt sich die Frage, ob ein künstliches Wesen, per Definition ohne Seele, ein eigenständiges Leben führen kann? Noch dazu das eines Künstlers? Kunst ohne Seele? Geht das?

Ja, es funktioniert in dieser Geschichte von Andi Watson, der sich dem Thema auf sehr amüsante und weitaus weniger philosophische Art annimmt, wie mancher Leser zuerst befürchten mag.

Jomi ist es zu Beginn nicht anzumerken, dass es sich bei ihr um eine Androidin handelt. Sie ist eine junge Frau, deren Ziele sich nicht zu erfüllen scheinen, die Talent hat, aber nur wenig Möglichkeiten, um daraus auch ihren Lebensunterhalt zu beziehen. An einem Punkt, an dem sie eine Art von erzwungener Bescheidenheit gelernt hat, nimmt sie einen Job als Leibwächter einer reichen Zicke aus dem Show Business an. Doch die Zicke namens Ms. Hostynek ist gar nicht so zickig. Brant, ein Ex, macht ihr in bester Stalking-Manier das Leben schwer.

Jomi hält die Aufgabe für leicht – ebenso wie der Leser und damit wird die Geschichte gleich zu Beginn an unterschätzt.

Von Kapitel zu Kapitel wird Geisha komplexer. Peck, der Mann, der sie zur Fälschung eines Gemäldes anstiftete, lässt ihren Bruder verprügeln, da er angeblich in Pecks Gebiet dealt. Jomi kann gegenüber ihren Verwandten kaum zugeben, dass sie nur über halbseidene Machenschaften plötzlich an viel Geld gekommen ist. Schlimmer noch, Jomi droht Peck wegen ihres verprügelten Bruders mit Enthüllungen über das Gemälde und plötzlich geht es um Leben um Tod.

Andi Watson spielt in höchstem Maße mit den Erwartungen des Lesers. Er enttäuscht, er veralbert sie, verstärkt sie, nie bleibt er auf der Spur und macht genau das, was eigentlich erwartungsgemäß passieren sollte. Watson kennt diese Erwartungshaltung genau, hat er auch für den Mainstream geschrieben, wie Veröffentlichungen von Buffy, Aliens, X-Men und Hellboy belegen.

Mit Geisha fühlt man sich als Leser zunächst in ein zukünftiges Beverly Hills 90210 versetzt. Keine echten Probleme oder eben nur jene, die Heranwachsende haben, wenn sie ihren Platz im Leben finden. Aber Jomi ist als Charakter vielschichtiger als die Partypüppchen aus der erwähnten Fernsehserie, ihre Geschichte viel interessanter.

In einer Szene, die Watson in ähnlicher Form im Film Bodyguard gesehen haben mag, eskaliert die Situation. Nicht nur Jomi zeigt, was in ihr steckt, sondern auch ihr Bruder. Eine Schießerei entbrennt im Publikum und auf der Bühne, wo Jomi gegen einen Mann im Kampfroboteranzug antreten muss. Am Ende ist es eindeutig: Jomi hat durch ihre neue Aufgabe ihre Berufung gefunden. Ihr Talent als Bodyguard ist größer als das der Malerin in ihr.

Watson illustriert seine Geschichte selber in einem cartoon-artigen Stil, fast ein wenig wie Darwyn Cooke. Auch Watson zeichnet eine Trickfilmserie auf Papier, arbeitet mit einfachen Formen und Gesichtsausdrücken, die einerseits äußerst rudimentär, aber anderseits grundsätzlich aussagekräftig sind. Manchmal ist dieser grafische Stil – obwohl die Geschichte in Zukunft handelt – eine Rückbesinnung auf die absoluten Anfänge der Comic-Zeit als Augen noch Punkte waren und jede Figur einen Kartoffelkopf besaß.

Die Darstellung beschränkt sich auf eine Graustufe als Kontrastfarbe. Das Auge erhält die nötigen Informationen nebst Dialog für ein schnelles Lesen. Watson beherrscht eine gute Tempovorgabe, die man als Leser einfach mitmachen muss, da die Bilder zügig erfasst und inhaltlich ausgewertet sind. Ein zweiter Blick ist nicht erforderlich.

Ein kleines Experiment nahe bei den Wurzeln des Comics, Nostalgie in einer Mixtur aus Soap Opera und Science Fiction. Wer ein schnelles und rundes Lesevergnügen (mit Zugaben nach der Hauptgeschichte) sucht, Spannung und Humor in einem Paket mag, der sollte einen Blick riskieren. 🙂

Geisha: Bei Amazon bestellen

Mittwoch, 16. Juli 2008

Fry & und das wirklich sehr, sehr rare Heft! Auch in der Zukunft gibt es noch Sammler. Vielleicht gerade dort ganz besonders, denn irgendwie ist alles noch viel seltener geworden. Und eigentlich war früher ja alles viel besser … Nun, Arbeit findet sich in der Zukunft auch nicht viel leichter und so transportieren Leela, Fry und Bender einige Kisten zu einem bedeutenden Sammler, der nur bedeutende Exponate sammelt. Bender kann mit all dem Gequatsche über Baseball und Homerun-Rekorde nicht viel anfangen. Nur wertvoll, das ist interessant.

Fry & und das wirklich sehr, sehr rare Heft! Auch in der Zukunft gibt es noch Sammler. Vielleicht gerade dort ganz besonders, denn irgendwie ist alles noch viel seltener geworden. Und eigentlich war früher ja alles viel besser … Nun, Arbeit findet sich in der Zukunft auch nicht viel leichter und so transportieren Leela, Fry und Bender einige Kisten zu einem bedeutenden Sammler, der nur bedeutende Exponate sammelt. Bender kann mit all dem Gequatsche über Baseball und Homerun-Rekorde nicht viel anfangen. Nur wertvoll, das ist interessant.

Granville Byers IV., den seine Freunde Grabby nennen, wenn er denn welche hätte, Freunde nämlich, also dieser Grabby ist nun endlich im Besitz eines konservierten Barry Bonds, dessen Gesichtsausdruck hinter der Versiegelung davon kündet, dass er im Augenblick der Versiegelung alles andere als begeistert davon war, versiegelt zu werden …

Tja, es hat eben jeder so seine Probleme.

Wichtiger wäre jedoch, dass Grabby gerne ein Exemplar des Space Boy-Heftes mit der Nummer 150 hätte. Doch leider ist dieses Heft nicht mehr zu bekommen – wahrscheinlich weil Restexemplare an den Verlag gingen und eingestampft wurden – und so muss der Platzhalter für dieses Heft in Grabbys Sammlung wohl leer bleiben, es sei denn …

Fry kann sich erinnern, einstmals genau so ein Heft besessen zu haben, aber ob das nach 1000 Jahren noch auffindbar ist?

In der Comic-Schmiede von Matt Groening kennt man die Sammelleidenschaft mancher Comic-Fans. Deshalb ist es auch ein dankbares Thema für Futurama.

Wir begegnen unseren Helden im Raumschiff und sogleich werden wir dank Autor Len Wein in ein Aufsehen erregendes Gespräch verwickelt.

Leela, ist dir aufgefallen, dass Zehen irgendwie wie kleine Finger aussehen?

Gratuliere, Fry. Und ich hatte schon gedacht, dass du nicht mehr dümmer werden kannst …

Leela, wieder einmal die einzig intelligente Frau im Team (leider hat sie nur ein Auge), beteiligt sich nicht an der Diskussion über Baseball, dessen Faszination ausnahmsweise nicht auf alle Beteiligten übergreift. Endlich ist jemand zum Thema Baseball gelangweilt.

Darüber hinaus nutzt Wein die Gelegenheit, um den Sammel- und Promiwahn auf die Spitze zu betreiben. Grabby, der Sammler, nennt sogar ein ordentliches Sortiment von Promiasche auf Lager. Auf die Art steht die Urne von M.C. Hammer gleich neben der von George W. Bush.

Den satirischen Spitzen folgen Anspielungen, die es wie gewöhnlich wiederzuerkennen gilt. Der berühmte Roboter aus Alarm im Weltall ist da noch die leichteste Aufgabe. Wer bei seinem Weg in das alte New York eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Setdesign von Doom (dem allerersten Teil) entdeckt, liegt möglicherweise auch nicht so falsch.

Und zu guter Letzt wird auch noch ein berühmtes weltweit über das Internet agierendes Auktionshaus szenisch auf die Schippe genommen. – Und sollte es einmal soweit kommen, wie hier beschrieben, dann gute Nacht.

Grafisch erlauben sich Mike Kazaleh (Zeichner), Andrew Pepoy (Tusche) und Nathan Hamill keinerlei Fehler. Dank der stilistischen Richtlinien wirkt jede Figur wie ausgestanzt – sogar die Haare haben aus den verschiedensten Blickwinkeln immer die gleichen abstehenden Strähnen.

Wenn am Ende Mom mit Bram Stokers Dracula Frisur ihren Auftritt hat, hat man sich als Leser herzhaft amüsiert. Was will der Matt Groening Fan mehr? 🙂

Dienstag, 08. Juli 2008

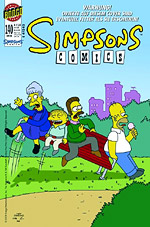

Kent Brockman steht vor dem Springfielder Staudamm. Es regnet unaufhörlich und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis … – Oh? Schon vorbei. Dann kann sich Springfield nach diesem kleinen Schauer mit dem Loch im Boden befassen, das sich mitten auf der Hauptstraße aufgetan hat. Ja, es ist wieder was los in der Stadt. Wenngleich sich auch nicht alle dafür zu interessieren scheinen. Bart jedenfalls nicht. Und Homer auch nicht. Nur Lisa, die immer ein Auge und ein Ohr auf die Umwelt gerichtet hat und helfen möchte, versucht ihre Mitmenschen von der Notwendigkeit von Antikatastrophenmaßnahmen zu überzeugen. Vergebens. – Habe ich jetzt zuviel verraten? Aber das war doch klar, oder?

Kent Brockman steht vor dem Springfielder Staudamm. Es regnet unaufhörlich und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis … – Oh? Schon vorbei. Dann kann sich Springfield nach diesem kleinen Schauer mit dem Loch im Boden befassen, das sich mitten auf der Hauptstraße aufgetan hat. Ja, es ist wieder was los in der Stadt. Wenngleich sich auch nicht alle dafür zu interessieren scheinen. Bart jedenfalls nicht. Und Homer auch nicht. Nur Lisa, die immer ein Auge und ein Ohr auf die Umwelt gerichtet hat und helfen möchte, versucht ihre Mitmenschen von der Notwendigkeit von Antikatastrophenmaßnahmen zu überzeugen. Vergebens. – Habe ich jetzt zuviel verraten? Aber das war doch klar, oder?

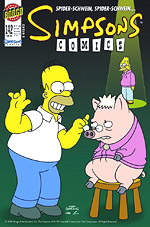

Dieses Titelbild der 141. Ausgabe der Simpsons Comics enthält drei Fehler!

1. Der Fisch links oben hat drei Augen.

2. Das Sandwich, von dem Homer abbeißt, enthält ganz offensichtlich auch Salat und Gemüse.

3. Homer kaut.

Mehr Fehler lassen sich in dieser Ausgabe aber auch nicht finden. Ganz im Stile alter Katastrophenfilme wird Springfield von einem Loch im Boden, einem Supergau und einer Springflut bedroht. Wer zeitweilig Nachrichten aus den USA verfolgt hat, dem werden die einen oder anderen Löcher im Boden untergekommen sein. (So zum Beispiel im texanischen Daisetta.) Ein bevorstehender Dammbruch ist auch ein Thema in Erdbeben, einem Filmklassiker mit Charlton Heston. Nur brechen die Wassermassen anschließend nicht aus den Kühltürmen eines Kernkraftwerkes hervor.

Überhaupt ist unter den Lesern der Simpsons der Cineast wieder einmal gefragt. Flanders mutiert zu einer Art Evan Almighty und baut eine Arche. Abrahm Simpson surft über die Wellen von Springfield wie einst Patrick Swayze in Gefährliche Brandung. Und alle Fans des Kinofilms der Simpsons werden erfreut feststellen, dass auch das Spider-Pig einen Platz auf der Arche gefunden hat.

Und wer sagte: Lauft, ihr Narren!

Oder jedenfalls so ähnlich.

Len Wein kennt seine Pappenheimer, Verzeihung, Springfielder. So ist es klar wie Kloßbrühe, dass Homer und Bart nur zur Hilfe zu animieren sind, wenn sie dabei etwas kaputt machen dürfen. Bart darf mit dem Hammer auf etwas einschlagen. Homer darf mit dem Bulldozer buddeln – und sich nebenbei wie Evel Knievel fühlen. Der Name dieses berühmten amerikanischen Stuntmans dürfte hierzulande nicht ganz so bekannt sein.

Wein blödelt herum. Der vorliegende Band entspricht sehr schön einer Fernsehepisode – es sollte nicht wundern, wenn diese Folge einmal zwecks Verfilmung vorgesehen war.

Ein schöner Spaß – und wieder gibt es nichts an den Zeichnungen zu mäkeln, denn die sehen auch durch die Arbeit von Carlos Valenti so aus wie immer.

Und so möchte ich mit einem sinnvollen Zitat von Homer schließen: Aach. Wie kann ich zu spät sein? Das sind doch Überstunden. 😀

Donnerstag, 26. Juni 2008

Für Häftlinge mit hohen Haftstrafen ist kein Geld mehr da. Vor allem für jene nicht, die sowieso das Ende ihrer Haftzeit nicht mehr erleben werden. Es sei denn natürlich, sie brechen aus. So wie die Daltons immer wieder. Aber derzeit sitzen sie leider und so …

Für Häftlinge mit hohen Haftstrafen ist kein Geld mehr da. Vor allem für jene nicht, die sowieso das Ende ihrer Haftzeit nicht mehr erleben werden. Es sei denn natürlich, sie brechen aus. So wie die Daltons immer wieder. Aber derzeit sitzen sie leider und so …

So sollen sie eben aufgehängt werden. Das spart Zeit und Geld. – Na, ganz so einfach ist das auch wieder nicht. Diesmal ist es nicht der Schläue der Daltons zu verdanken, dass die vier Gauner auf freien Fuß kommen. Eine Gesetzeslücke lässt sie das Todesurteil umgehen und direkt in den Hafen der Ehe einlaufen.

Lucky Luke, der seine ganz eigenen Erfahrungen mit den Frauen gesammelt, behält die Daltons im Auge. Die vier Banditen hatten es sich so einfach vorgestellt. Pustekuchen! Ihre Squaws, denn diese Indianerinnen waren die einzigen, die sie nehmen wollten, nehmen ihre Männer ziemlich ran – bis auf Averell. Der hat es nicht nur ziemlich gut erwischt, den hat es auch erwischt.

Bevor Lucky Luke jedoch zum Aufpasser von entnervten Ehemännern wird, gibt es noch ganz andere Abenteuer zu bestehen. Eben ist er noch bei der Entstehung des in Amerika allseits beliebten Burgers dabei, da führt ihn sein Weg auf die andere Seite der Grenze, nach Kanada, ins schöne Quebec. Und obwohl er den nordamerikanischen Kontinent gar nicht verlassen hat, ist hier alles ein wenig anders.

Nach Morris ging das Leben für den Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten, weiter. Ein französischer Koch diente als Experiment, ob die Leser etwas mit einem neuen Zeichner anfangen konnten. Achdé (Hervé Darmenton mit bürgerlichem Namen) hatte nach eigener Aussage schon als Kind den Wunsch Lucky Luke Zeichner zu werden. Aber, wie seine Mutter so treffend bemerkte, der hatte mit Morris schon einen Zeichner. Nach dem viel zu frühen Tod von Morris wurde der inzwischen erfahrene Zeichner gefragt, ob Lucky Luke zeichnen wolle.

Er wollte. Der Rest ist, um es so auszudrücken, Geschichte.

Als Nachfolger muss er sich einen direkten Vergleich gefallen lassen – und dieser fällt optisch außerordentlich überraschend aus. Im Seitenvergleich lässt sich kein Unterschied erkennen. Achdé übernimmt das Erbe von Morris mit sehr viel Feingefühl und Respekt vor Serie, der Figur und dem langjährigen Macher.

Und so bleibt auch der Humor erhalten.

Ähnlich wie sich Goscinny und Uderzo mit europäischen Nachbarn auseinandersetzten, nehmen sich Achdé und Laurent Gerra nun die nordamerikanischen Nachbarn der Vereinigten Staaten vor: Kanada.

In einer episodenhaften Erzählung erfährt der Leser, wie Kanada entstand und besiedelt wurde, welche Kriege und Auseinandersetzungen eine Rolle spielten und wie die Französisch-Kanadier endlich begreifen, dass sie ihren Stolz nicht klaglos herunterschlucken, sondern auch behaupten müssen.

Im Grunde aben uns die verfluckten Franzosen den Engländern ausgeliefert.

Hier teert man(n) nicht mit Teer, sondern mit Ahornsirup. Und man(n) serviert leichte Äppchen mit französischen Fritten und geriebenem Käse. Ansonsten … Betrachtet der Leser die Schlägereien im Saloon wird klar, dass nicht alles anders ist im Norden. Und es wird klar, dass Laurent Gerra nicht nur den Humor eines französischen Szenaristen besitzt, sondern sich auch perfekt in die Serie einfindet.

So wird Jolly Jumper mit der bezaubernden Province endlich eine Freundin zuteil – wenn auch nur kurz, schließlich ist er ein einsamer amerikanischer Mustang! Nach vielen Abenteuern wird sogar noch – nachdem es zuvor der Burger war – der Hot Dog erfunden. Kein geringerer als der sonst eher nichtsnutzige Rantanplan steht für dieses Lebensmittel … na, so etwas wie Modell.

Eine kleine Schwachstelle hat Achdé jedoch. Im Bereich der Karikatur war Morris ganz eindeutig besser. Eine Celine Dion ist in Schikane in Quebec nicht erkennbar, allenfalls erahnbar. Aber der Zeichner arbeitet an sich. Im Band Die Daltons in der Schlinge findet eine kleine Hommage einen Western mit John Wayne und Kirk Douglas statt. Selbst ohne die redaktionellen Erläuterungen im Vorfeld – die wie immer sehr gut sind – sind die beiden zu erkennen und sorgen sogleich für eine gehörige Portion Slapstick und Wortwitz.

Es geht nach Morris weiter. Das großartige Comic-Urgestein muss sich keine Sorgen machen. Lucky Luke ist in gute Hände gekommen, die mit viel Gespür für den Geist der Serie und die Figuren die Reihe rundum gelungen fortführen. 😀

Lucky Luke – Die Gesamtausgabe 2003 – 2006: Bei Amazon bestellen

Donnerstag, 19. Juni 2008

Ein sicheres Versteck? Das ist doch für Bill gar kein Problem. Was dieser liebe Cocker Spaniel vergräbt, findet garantiert niemand. Allerdings auch garantiert niemand wieder. Pech, wenn es sich dabei ausgerechnet um die Perlenkette der Frau des Chefs seines Herrchens handelt.

Ein sicheres Versteck? Das ist doch für Bill gar kein Problem. Was dieser liebe Cocker Spaniel vergräbt, findet garantiert niemand. Allerdings auch garantiert niemand wieder. Pech, wenn es sich dabei ausgerechnet um die Perlenkette der Frau des Chefs seines Herrchens handelt.

So einen Hund wünscht sich jeder kleine Junge. Bill kann einfach alles sein. Er tanzt mit Boule im Regen, kann sich pantomimisch ausdrücken, aber er hat auch manchmal Probleme damit, zu unterscheiden, was seine Herrchen ernst meinen und was nicht. Ganz sicher würden sie ihn nicht auf den Mond schießen. – Was er jedoch ernsthaft annimmt.

Überhaupt nehmen Papa und Boule den kleinen Bill ganz gerne mal auf den Arm. Das ist diese Platte mit dem Hundegebell. Da muss ein Cocker Spaniel doch ganz verrückt werden, wenn es überall bellt und heult und dann ist trotzdem nirgends ein Hund zu finden. Aber Bill wäre nicht Bill, wenn er es nicht selbst faustdick hinter den langen Ohren hätte. Am Strand, beim Einkaufen, bei einer Militärparade, im Auto oder einfach als Streichgehilfe von Boule macht er allerhand Unsinn.

Die zweite Folge von Boule & Bill ist nicht nur eine Aneinanderreihung von schönen kleinen Gags, sondern – je nach Leseralter – auch eine Zeitreise in die eigene Jugend, wenn nicht sogar Kindheit.

Bereits als Kind konnte ich die Scherze der beiden unter dem Namen Schnieff und Schnuff verfolgen und sie haben bis heute nichts von ihrem Charme und Witz verloren. Da sie sich jedem Zeitgeist verweigern, zündet es auch nach beinahe 50 Jahren noch.

Außerdem können die Abenteuer der beiden jeden Cartoon-Zeichner als Vorbild dienen. Man kann es nicht klassisch nennen, auch nicht europäisch, eher ausgetüftelt, stimmig. Die Figuren Papa, Mama, Boule und Bill ergänzen sich, wobei Jean Roba ein verstärktes Augenmerk auf die Außenseiter legt. Das sind in diesem Fall eben nicht Papa, Mama und Boule, sondern Bill, Boules Freund mit dem gelben Käppi, Pit, wie auch Nelly, der Jäger im Wald, der Hausarzt …

Erst ihre Aufgabe als Zuspieler gibt der kleinen Familie als ganz normale Gemeinschaft ein optisches Format.

In der Episode Die Geheimwaffe wird diese Abgrenzung ganz besonders deutlich. Boule hat sich eine Strahlenwaffe aus zwei Konservendosen gebastelt. Ein Schupo nimmt ihm die Waffe ab und zielt dabei zum Beweis der Funktionalität auf ein vorbei fliegendes Jagdflugzeug. Schade nur, dass es ausgerechnet in diesem Moment Triebwerksschwierigkeiten hat …

Begeisterte Zuschauer alter französischer Komödien, in denen sich Louis de Funès und Jean Gabin die Klinke in die Hand geben, können sich vorstellen, woher die Inspiration so mancher Gestalt in einer Nebenrolle gekommen ist (Vielleicht auch ein bißchen von Obelix, wenn ich mir den Bauern in der Episode Blitzschlag so ansehe.).

Man muss hier nicht weinen und dabei schnieffen und schnuffen wie Papa – und falls doch, dann sind es Freudentränen. Die Einfälle sind stets anders, erfrischend und auch immer noch gelungen. Wer diesen Band vor der letzten Seite weglegt, ist selbst Schuld. 😀

Boule & Bill 2: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 17. Juni 2008

Homer ist zu dick. – Gut, das ist keine Neuigkeit, aber inzwischen ist er gefährlich dick. So dick, dass selbst Maggie auf einer ihrer Kinderzeichnungen die aufgedunsene Gestalt ihres Vaters im Vergleich zu ihren anderen Verwandten perfekt erfasst.

Homer ist zu dick. – Gut, das ist keine Neuigkeit, aber inzwischen ist er gefährlich dick. So dick, dass selbst Maggie auf einer ihrer Kinderzeichnungen die aufgedunsene Gestalt ihres Vaters im Vergleich zu ihren anderen Verwandten perfekt erfasst.

Homer beschließt schweren Herzens gegen seine Fettleibigkeit anzugehen. Die Notwendigkeit dafür muss aber erst einmal verinnerlicht werden, denn sein Arzt empfiehlt ihm Sport und Sport, so Homers Gedankengang, ist doch eigentlich etwas für Sträflinge.

Ist der Wille auch vorhanden, bedeutet das noch lange nicht, dass er auch stark genug ist. Und so locken die Versuchungen für Homer an jeder Ecke. Auch die Mitgliedschaft bei den Anonymen Fettleibigen hilft da nicht besonders weiter, zumal die versammelte Mannschaft Homer den Tarnnamen Ernesto nicht abnehmen will.

Schließlich nach einer qualvoll erscheinenden Ewigkeit fällt Homer vor Erschöpfung in einen tiefen Schlaf. Und träumt. Einen Alptraum. Und plötzlich ist Homer auf der Flucht. Er ist der letzte Dicke auf der Welt!

Chuck Dixon hat mit The Last Fat Man eine feine Parodie auf die amerikanische Lebensart mit ihrer merkwürdigen Ernährung geschrieben. Dazu verwendet er nicht nur bekannte Versatzstücke wie die Anonymen Alkoholiker und die Gewichtswächter. Er mischt auch neuere Horror-Szenarien wie I am legend, Resident Evil, Die Körperfresser kommen oder 28 Days Later unter (Es gibt irgendwie ganz schön viele Filme dieser Art.).

Einige Traumsequenzen sind nicht so ganz einfach zu verstehen. Manchmal muss man es als Leser einfach so hinnehmen. Anders ist es nicht zu erklären, dass Chewbacca, seines Zeichens ein Wookiee, mal eben durch das Bild heult. (Na, eigentlich macht er Hruu! Waauuuu!, aber jeder Star Wars-Fan wird das als Wookiee-Heulen deuten können.)

Der Wahnsinn hat in Springfield wieder Methode. Das beweist auch das beiliegende Poster, auf dem sich allerlei Superhelden ein Stelldichein geben und damit ein weiteres Genre durch den Kakao ziehen.

Und alle Leser dürfen einmal raten, welche Szene verhohnepipelt wird, wenn Mr. Burns ohne Schutzanzug in die Reaktorkammer geht.

Zeichnerisch bleibt alles im gewohnt guten Rahmen. Die gestalterischen Vorgaben erlauben eben keine Experimente und so sehen die Bilder von John Costanza ebenso aus wie die Bilder von Phil Ortiz. Die schräge oder Seitenansicht von Homer gehört zu den häufigsten Abbildungen, da überrascht es dann schon, den gelben Familienvater auch einmal von vorne zu sehen.

Fleischfressende Zombies? Riesige Frauen? Irre mit Superkräften?

Nein, nur überaus schlanke Gelblinge erwarten Homer nach dem nuklearen Supergau. Das ist absolut vergnügliche Kurzweil! Eigentlich wie immer, nur diesmal noch ein wenig besser als sonst. 😀

Samstag, 07. Juni 2008

Den Gegner schwindlig spielen – was wäre, wenn das gelingen könnte? Wenn es ein solches Fußball-As gäbe, mit solchen überragenden Fähigkeiten? Dies ist eine der vielen Fragen, die hier für den Fußball-Fan, oder solche, die es werden wollen, beantwortet werden.

Den Gegner schwindlig spielen – was wäre, wenn das gelingen könnte? Wenn es ein solches Fußball-As gäbe, mit solchen überragenden Fähigkeiten? Dies ist eine der vielen Fragen, die hier für den Fußball-Fan, oder solche, die es werden wollen, beantwortet werden.

Gürsel setzt mit Ausgedribbelt seinen alltäglichen Fußballwahnsinn fort, den er mit Abgegrätscht begonnen hat.

Es geht um schnelle Stürmer, Ausnahmetalente, Männer in Trikots, die keine Abwehr der Welt stoppen kann. Die einen nehmen dann doch tatsächlich das Wörtchen Schwalbe wörtlich. Die anderen haben es nur besonders eilig, weil sie ein sehr dringendes Bedürfnis über den gegnerischen Strafraum hinaus treibt.

Und es gibt solche, die es immer wieder versuchen, mit dem Ball ein Himmelstor zu schießen.

Nach einigen Situationen, in denen diese Art der Fehlschüsse natürlich zu Heiterkeitsausbrüchen des Gegners reizt, ist dieser vollkommen überrascht, wenn die Kirsche über einen Umweg dann doch sitzt.

Die Grinsegesichter bei einem Torschuss oder anderen Erfolgserlebnissen sind Gold wert. Wer den Film Fußball ist unser Leben oder FC Venus gesehen hat, kann den naiven Spaß und die besondere Form der Ehrerbietung dem Gott Fußball gegenüber nachvollziehen, die auch von den Spielern und Trainern in diesem Cartoon-Band praktiziert wird.

Aber es kommt auch noch hinzu, dass wir dieses Jahr sechs Monate Lieferzeit für die neuen Ferraris haben.

Derartige Probleme haben Spieler und Trainer hier eher selten. Auch wird die Seite der Fans nur selten beleuchtet – und dass beide Seiten zusammen ins Spiel kommen, ist so gut wie gar nicht der Fall. Es sei denn, man zieht den Priester in Betracht, der den Spieler ermahnt, er möge den Namen des Herrn nicht zum Fluchen missbrauchen.

So kommen wir denn zu den anderen Gesichtern des Fußballs, den Hasserfüllten Motzgesichtern, die neben Gesichtsvarianten, die von Panik oder Verzweiflung künden, die häufigsten Mimiken in diesen jeweils einseitigen Cartoons sind. Während ein Trainer schon mal in sein Käppi beißt, beißt ein Polizeihund in den nächstgelegenen Spielerhintern. So reagiert sich halt jeder auf seine Art ab.

Ausgedribbelt macht da weiter, wo Abgegrätscht aufhörte. Anarchisch, lustig, albern, auch schnell, meist wortlos mit internationalem Fußballwitz, den jeder Fan auf der ganzen Welt versteht. Einfach mal in der Halbzeitpause lesen, wenn Rückstand herrscht und wieder gute Laune bekommen. 🙂

Die Chaos-Kicker 2 – Ausgedribbelt: Bei Amazon bestellen

Da besucht Wallace endlich einmal wieder seinen alten Freund Stan Pendlebury – nicht zuletzt, um ihm eine neue Erfindung vorzuführen – da wird sein alter Freund auch schon im nächsten Moment verhaftet. Und plötzlich muss Wallace schauen, wie er den Fußballverein Brimsdale wieder auf die Beine bekommen kann. – Ausgerechnet Wallace! Aber sein Freund Stan sitzt vorerst in Untersuchungshaft. Sein Partner Digby Hedgerow hat die Buchhaltungsaufzeichnungen manipuliert und stets einen Teil in die eigene Tasche gewirtschaftet. Leider war er dabei auch so schlau, um Stan die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben.

Da besucht Wallace endlich einmal wieder seinen alten Freund Stan Pendlebury – nicht zuletzt, um ihm eine neue Erfindung vorzuführen – da wird sein alter Freund auch schon im nächsten Moment verhaftet. Und plötzlich muss Wallace schauen, wie er den Fußballverein Brimsdale wieder auf die Beine bekommen kann. – Ausgerechnet Wallace! Aber sein Freund Stan sitzt vorerst in Untersuchungshaft. Sein Partner Digby Hedgerow hat die Buchhaltungsaufzeichnungen manipuliert und stets einen Teil in die eigene Tasche gewirtschaftet. Leider war er dabei auch so schlau, um Stan die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben.

Aber du weißt ja, das Entscheidende beim Fußball ist immer noch die Mannschaft.

Und genau mit dieser Mannschaft ist es nicht weit her. Auch nicht mit dem Stadion, den sonstigen Einrichtungen, eigentlich stimmt es bei Brimsdale vorne und hinten nicht. Wallace hat die besten Absichten, aber Respekt will auch verdient sein. Am folgenden Tag legt Wallace los. Der Fufballomat ist erst der Anfang.

Vom Kurzfilm zum Kinofilm und jetzt zum Comic: Wallace und Gromit, ein Glatzkopf und sein Hund, sind fast so etwas wie der Charlie Brown und der Snoopy des ausgehenden alten und des beginnenden neuen Jahrtausends.

Wallace tüftelt die Sachen aus, die Gromit ausprobieren muss – nicht immer will. Allein wer die Geschichte aufmerksam liest, versteht bereits nach wenigen Seiten wieso. Denn Wallace’ Erfindungen sind nicht immer besonders ausgereift. Sie funktionieren, auf die eine oder andere Weise, aber nicht immer gut, zum Leidwesen derer, die sie benutzen oder jener, die in der Schusslinie solcher Erfindungen stehen.

So bezieht der Humor in Fußballfieber, dem Auftakt von Wallace & Gromit-Comics, seine Inhalte aus eben diesen Machwerken von Wallace, die ähnlich eines Schneeballs eine ganze Lawine in Gang setzen.

Die zweite Humorsäule ist Gromit. Er ist der Harold Lloyd der Hunde (ohne das freche Grinsen). Stoisch, und vor allem, unermüdlich macht er sich ans Werk und bügelt häufig das aus, was Wallace angerichtet hat.

Ein gutes Rezept ändert man nicht. So erzählt auch Ian Rimmer seine Geschichte in gewohnter Wallace & Gromit-Manier, eine Geschichte, die sicherlich auch filmtauglich gewesen wäre.

Theoretisch hätte die Handlung als eine Art Fotoroman umgesetzt werden können, aber man beschränkte sich auf einen handfesten Comic, für den sich Brian Williamson verantwortlich zeichnet – im wahrsten Sinne des Wortes.

Wallace und Gromit sind mit einer architektonischen Genauigkeit gezeichnet. Zufälle gibt es hierbei nicht, einzig ließe sich sagen, dass Inker Bambos Georgiou hier und da mal eine Linie etwas verrutscht. Aber das ist letztlich Erbsenzählerei und fällt nur wegen seiner sonstigen Akkuratheit auf.

Williamson dürfte wohl zu den Grafikern gehören, die die seltsamsten Gerätschaften seit langem in einem Comic zu Papier bringen durften. Der Fußballomat, ein Trainingsgerät für Torwächter, fand schon seine Erwähnung. Das passende Gegenstück ist der Torwartomat. Und für das leibliche Wohl in der Fußballarena sorgt der Snack-o-Matic.

Das sorgt bei dem Leser für große ungläubig geweitete Augen, bevor er richtig ablachen kann. Später geht es sogar wieder in die Lüfte – Kinobesucher erinnern sich –vielleicht nicht ganz so gesteuert, aber ebenso rasant. Passend zur EM 2008 gibt es das Abenteuer der beiden nun in Deutschland. Fußballfans, die die Freud und Leid eines kleinen Vereins nachvollziehen können, können hier unbesorgt mitfiebern. 🙂

Wallace & Gromit 1 – Fußballfieber: Bei Amazon bestellen

Grampa Flanders gibt es eigentlich nicht, weil die Flanders keinen Grampa haben. Aber die Simpsons haben einen. Und sie brauchen ihn nicht. Doch Grampa braucht jemanden. Jemanden, der seinen Geschichten lauscht, der ihn ernst nimmt, der so etwas wie eine Familie ist. Irgendwie sind die Simpsons nichts davon. Nach einer kurzen Kuchenübergabe an Grampas Geburtstag macht sich die ganze Bande auch schon auf den Weg ins Kino.

Grampa Flanders gibt es eigentlich nicht, weil die Flanders keinen Grampa haben. Aber die Simpsons haben einen. Und sie brauchen ihn nicht. Doch Grampa braucht jemanden. Jemanden, der seinen Geschichten lauscht, der ihn ernst nimmt, der so etwas wie eine Familie ist. Irgendwie sind die Simpsons nichts davon. Nach einer kurzen Kuchenübergabe an Grampas Geburtstag macht sich die ganze Bande auch schon auf den Weg ins Kino.

Fry & und das wirklich sehr, sehr rare Heft! Auch in der Zukunft gibt es noch Sammler. Vielleicht gerade dort ganz besonders, denn irgendwie ist alles noch viel seltener geworden. Und eigentlich war früher ja alles viel besser … Nun, Arbeit findet sich in der Zukunft auch nicht viel leichter und so transportieren Leela, Fry und Bender einige Kisten zu einem bedeutenden Sammler, der nur bedeutende Exponate sammelt. Bender kann mit all dem Gequatsche über Baseball und Homerun-Rekorde nicht viel anfangen. Nur wertvoll, das ist interessant.

Fry & und das wirklich sehr, sehr rare Heft! Auch in der Zukunft gibt es noch Sammler. Vielleicht gerade dort ganz besonders, denn irgendwie ist alles noch viel seltener geworden. Und eigentlich war früher ja alles viel besser … Nun, Arbeit findet sich in der Zukunft auch nicht viel leichter und so transportieren Leela, Fry und Bender einige Kisten zu einem bedeutenden Sammler, der nur bedeutende Exponate sammelt. Bender kann mit all dem Gequatsche über Baseball und Homerun-Rekorde nicht viel anfangen. Nur wertvoll, das ist interessant. Kent Brockman steht vor dem Springfielder Staudamm. Es regnet unaufhörlich und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis … – Oh? Schon vorbei. Dann kann sich Springfield nach diesem kleinen Schauer mit dem Loch im Boden befassen, das sich mitten auf der Hauptstraße aufgetan hat. Ja, es ist wieder was los in der Stadt. Wenngleich sich auch nicht alle dafür zu interessieren scheinen. Bart jedenfalls nicht. Und Homer auch nicht. Nur Lisa, die immer ein Auge und ein Ohr auf die Umwelt gerichtet hat und helfen möchte, versucht ihre Mitmenschen von der Notwendigkeit von Antikatastrophenmaßnahmen zu überzeugen. Vergebens. – Habe ich jetzt zuviel verraten? Aber das war doch klar, oder?

Kent Brockman steht vor dem Springfielder Staudamm. Es regnet unaufhörlich und es ist nur noch eine Frage der Zeit bis … – Oh? Schon vorbei. Dann kann sich Springfield nach diesem kleinen Schauer mit dem Loch im Boden befassen, das sich mitten auf der Hauptstraße aufgetan hat. Ja, es ist wieder was los in der Stadt. Wenngleich sich auch nicht alle dafür zu interessieren scheinen. Bart jedenfalls nicht. Und Homer auch nicht. Nur Lisa, die immer ein Auge und ein Ohr auf die Umwelt gerichtet hat und helfen möchte, versucht ihre Mitmenschen von der Notwendigkeit von Antikatastrophenmaßnahmen zu überzeugen. Vergebens. – Habe ich jetzt zuviel verraten? Aber das war doch klar, oder?

Homer ist zu dick. – Gut, das ist keine Neuigkeit, aber inzwischen ist er gefährlich dick. So dick, dass selbst Maggie auf einer ihrer Kinderzeichnungen die aufgedunsene Gestalt ihres Vaters im Vergleich zu ihren anderen Verwandten perfekt erfasst.

Homer ist zu dick. – Gut, das ist keine Neuigkeit, aber inzwischen ist er gefährlich dick. So dick, dass selbst Maggie auf einer ihrer Kinderzeichnungen die aufgedunsene Gestalt ihres Vaters im Vergleich zu ihren anderen Verwandten perfekt erfasst.