Dienstag, 21. Oktober 2008

Seemann sein, das wär’ schon was! Oder Pirat! Das wär’ noch besser! Pitt Pistol ist aber kein Pirat. Er ist nur ein Kellner in einer Spelunke. Ein junger Mann mit großen Träumen. Seemann werden, das ginge schon, doch Seemann auf dem eigenen Schiff zu werden, ist schon schwieriger. Da kommt Pitt der Zufall zu Hilfe. Ein alter Korsar will sein noch älteres Schiff verkaufen. Der Preis ist gering und beträgt nur so viel, wie Pitt und seine Freunde besitzen. Kurz darauf wird der alte Korsar wegen seiner Gaunereien verhaftet und Pitt und seine Mannschaft sind im Besitz eines wurmstichigen und morschen Segelschiffs, dessen Planken bei bloßem Betreten schon in sich zusammenbrechen.

Seemann sein, das wär’ schon was! Oder Pirat! Das wär’ noch besser! Pitt Pistol ist aber kein Pirat. Er ist nur ein Kellner in einer Spelunke. Ein junger Mann mit großen Träumen. Seemann werden, das ginge schon, doch Seemann auf dem eigenen Schiff zu werden, ist schon schwieriger. Da kommt Pitt der Zufall zu Hilfe. Ein alter Korsar will sein noch älteres Schiff verkaufen. Der Preis ist gering und beträgt nur so viel, wie Pitt und seine Freunde besitzen. Kurz darauf wird der alte Korsar wegen seiner Gaunereien verhaftet und Pitt und seine Mannschaft sind im Besitz eines wurmstichigen und morschen Segelschiffs, dessen Planken bei bloßem Betreten schon in sich zusammenbrechen.

Aber Piraten … Verzeihung, angehende Piraten geben nicht auf. Zwar liegt der Klapperkahn wenig später im Hafen auf dem Grund, doch so ein Schiff lässt sich reparieren wie alles andere auch. Das Ziel ist es wert. Und tatsächlich: Nach vielen Mühen ist das Schiff flott und sticht unter dem Namen Seestern in die weite See. – Und nun? Seefahren will gelernt sein. Der Kampf gegen gestandene Piraten wie die Mannschaft von Kapitän Grünbart will ebenfalls gekonnt sein, schließlich geht es um das eigene Leben. Es genügt überhaupt nicht, kurz vorher die Kündigung einzureichen, wie es Pitts Mannschaft noch versucht. Wie gut, dass Pitt nicht nur Ehrgeiz besitzt, sondern auch eine riesengroße Portion Glück.

Jehan Pistolet, wie er im Original heißt, startete in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und hat nichts von seinem erfrischenden Humor verloren. Einfach, elegant, mit Klamauk und Situationskomik gewürzt erschufen René Goscinny und Albert Uderzo eine witzige Piratenreihe, sicherlich nicht unbeeinflusst von den Großen des Genres, vorneweg mit solchen Namen wie Erol Flynn.

Und so kann der Leser vieles aus berühmten Piratengeschichten wieder finden, natürlich auch die Parodie auf berühmte Piratennamen. Hier lauten sie Grünbart, der violette Pirat, der graue Korsar oder der weiße Freibeuter. Darüber hinaus finden sich hier die Archetypen einer Piratengeschichte. Neben dem Kapitän ist dies zum Beispiel der Smutje – der nicht so gut kochen kann – und der Schiffspapagei, der den Schnabel immer zu voll nimmt. Jasmin, der Papagei, verfügt ganz standesgemäß auch noch über ein Holzbein.

Praktischerweise war die Welt zur Zeit der Piraten, als noch mit einfachen Kanonen geschossen und mit Säbeln gekämpft wurde, viel gefährlicher als heute. Reisen dauerten länger und man wusste nicht immer wo und ob man überhaupt ankommt. Nach den ersten beiden Episoden Der unglaubliche Korsar, wo der Leser Pitt Pistol erst einmal in Ruhe kennenlernt, und Korsar des Königs ist das Schiff unterwegs und für die beiden Komödienschreiber Goscinny und Uderzo gibt es keine Grenzen mehr. In Pitt Pistol und der Spion geht die Reise auf den afrikanischen Kontinent. Eine neue Kolonie soll aus der Taufe gehoben werden. Doch nicht nur der französische König hätte gerne neue Ländereien. Der spanische und der deutsche König schicken ebenfalls Schiffe hinter der Seestern, Pistols Schiff, hinter. So schiffen sich die Spanier an Bord der Espantosa und die Deutschen an Bord der Sauerbraten (!) ein und folgen den Franzosen.

In dieser Episode ist jeder am richtigen Platz. Textlich wie auch optisch wird mit Klischees gekonnt gespielt, ebenso wie es später in den hervorragenden Länderepisoden aus der Asterix-Reihe gemacht werden wird. Wer diese alte Episode von Pitt Pistol liest hat sofort die Spanier und die Goten vor Augen.

Pitt Pistol in Amerika greift ein anderes beliebtes Ziel des Duos auf – der Titel verrät es. Wer Umpah-Pah mochte, wird auch von dieser Geschichte begeistert sein. Die Bilder nähern sich immer mehr dem späteren Stil der Asterix-Bilder an. Sie werden knuffiger, putziger und verlassen schon sehr bald das Flair alter Werbezeichnungen, wie sie einem immer noch in charmanten Rückblenden aus den 50er Jahren begegnen.

Mit Der verrückte Erfinder, einer Kurzgeschichte, die hier zum ersten Mal seit 1956 in einem Farbnachdruck erscheint, wird sich der Leser ein wenig an Der rote Korsar erinnert fühlen, der dieser kleinen Geschichte 4 Jahre vorausging. Der Unterschied der beiden kauzigen Erfinder in beiden Geschichten liegt darin, dass der Figur im Film mit Burt Lancaster auch Erfindungen gelingen. Der Leser kann sich also auf eine Menge Chaos und wahnwitzige Ideen freuen.

Ungebremster Humor von Goscinny und Uderzo, auch nach 50 Jahren immer noch ein großer Spaß, der sich von Episode zu Episode steigert. Wer wissen mag, wie die beiden tollen Humoristen vor Asterix arbeiteten, dem sei Pitt Pistol wärmstens ans Herz gelegt. 🙂

Pitt Pistol – Die Gesamtausgabe: Bei Amazon bestellen

Kommentare deaktiviert für Pitt Pistol – Gesamtausgabe

Mittwoch, 15. Oktober 2008

Die Sandwürmer haben auch die Zukunft erreicht und ganz gleich in welcher sie daherkommen, verträglich sind sie niemals. Diese Erfahrung muss auch Fry machen, der sich im Wartezimmer des Tierarztes in der Umklammerung eines solchen Monsters wieder findet. Fry holt tief Luft. Sogleich wird er von Leela zurechtgewiesen. Es geht schließlich um den kleinen Nibbler, denn dieser hat ganz gegen seine Gewohnheiten sein morgendliches Nilpferd nicht aufgegessen. Also muss der Tierarzt ran. Die Diagnose ist einfach: Nibbler hat Würmer. Ganz besondere Würmer.

Die Sandwürmer haben auch die Zukunft erreicht und ganz gleich in welcher sie daherkommen, verträglich sind sie niemals. Diese Erfahrung muss auch Fry machen, der sich im Wartezimmer des Tierarztes in der Umklammerung eines solchen Monsters wieder findet. Fry holt tief Luft. Sogleich wird er von Leela zurechtgewiesen. Es geht schließlich um den kleinen Nibbler, denn dieser hat ganz gegen seine Gewohnheiten sein morgendliches Nilpferd nicht aufgegessen. Also muss der Tierarzt ran. Die Diagnose ist einfach: Nibbler hat Würmer. Ganz besondere Würmer.

Gerade noch brütet die Welt darüber, ob bei den Experimenten in der Schweiz, durch CERN in der Nähe von Genf, ein schwarzes Loch entstehen könnte, das die gesamte Welt verschlingt, da sind die Löcher längst in der Zukunft bei den Futuramas angekommen. Genauer gesagt: Wurmlöcher. Und nicht nur eines, sondern viele. Sehr viele. Loch an Loch – und es hält doch betitelt sich die Geschichte und beschreibt, wie sich ein Wurmloch nach dem anderen im Büro ausbreitet und Tore zu entfernten Planeten schafft. Nibbler hat Würmer und jeder Rülpser lässt ein neues Wurmloch entstehen.

So weit, so phantastisch – so irre wie immer. Jedes BÖRP! mehr bringt auch die Möglichkeit sehr kostengünstiger Postzustellungen. Schließlich wird auch sehr viel Treibstoff eingespart und viel schneller geht es auch. Nach einiger Zeit allerdings nehmen die Löcher überhand. Fry, Leela und die anderen müssen sich bemühen, nicht geradewegs in eines hineinzustolpern. Mehr noch: Die Touristen kommen! Die Praktikanten! Außerirdische Arbeiter! Und Supermodels!

Ian Boothby lässt es sich nicht nehmen, einen weiteren lustigen Charakter in dieses Chaos eintauchen zu lassen: Richard Nixon persönlich (immerhin Kopf und Körper getrennt voneinander) greift ein und bestimmt einen Verantwortlichen für jegliche Grenzübertretungen. Einreiseformalitäten, wie von MIB her bekannt, werden abgehalten. Schließlich blüht die Korruption. Für schnellere Einreiseabwicklungen genügt eine bestimmte Summe, Bender sei Dank.

Gastauftritte, der erwähnte Präsident Nixon, aber auch Cyborg und Seven Of Nine, finden sich hier mit schöner Regelmäßigkeit. Für den Fan stellt sich hier einzig die Frage, ob er auch alle erkennt. Die Datenbank im Anschluss an die Geschichte gibt Aufschluss darüber, wie gut die Suche gelungen ist.

Boothy lässt auch so manchen bitteren Schuss los. Schnell etablieren sich die Demonstrationen gegen die Immigranten – die schlagartig aufhören, als die Besucher vom Planeten der Supermodels auf der Erde einreisen. Zweierlei Maß gibt es auch in der Zukunft von Futurama.

Halt, ich hab eine Idee! Mein Kopf tut weh, also könnte es eine gute sein! Es ist eine gute Idee, um es mit den Worten von Fry zu sagen. All das Chaos macht Sinn und es bleibt dem Leser überlassen, ob er es mit viel Humor liest oder auch die kleine bitterböse Kritik daran zulässt. Hier ist für jeden etwas dabei. Für die jungen Leser genügend Slapstick und Spaß, für die älteren jungen Leser gibt es auch hintergründigen Tiefgang zu entdecken. – Aber auch der kommt mit einem Augenzwinkern. 🙂

Nachtrag: Die Bilder sind gut wie immer. Seufz, bei diesen Vorgaben schaut einfach alles aus wie immer. Kommt einem von den Simpsons her bekannt vor.

Kommentare deaktiviert für Futurama Comics 33

Dienstag, 14. Oktober 2008

Nicht nur die Engländer haben etwas für gepflegte Gärten übrig. Auch die Amerikaner, insbesondere Ned Flanders, sind Freunde einer schönen Grünfläche. Leider sieht der Rasen von Homer aus wie ein Miniatururwald. Wie gut, dass es Söhne gibt, die dem Vater mit dem Mähen eine Freude machen. – Oder wenigstens solange sie glauben, für diesen kleinen Dienst bezahlt zu werden. Armer Bart. Ihm hätte klar sein müssen, dass er von seinem Vater nichts zu erwarten hat. Wie gut, dass sich die Nachbarn viel spendabler zeigen. Und wie gut, dass man auch andere für sich arbeiten lassen kann.

Nicht nur die Engländer haben etwas für gepflegte Gärten übrig. Auch die Amerikaner, insbesondere Ned Flanders, sind Freunde einer schönen Grünfläche. Leider sieht der Rasen von Homer aus wie ein Miniatururwald. Wie gut, dass es Söhne gibt, die dem Vater mit dem Mähen eine Freude machen. – Oder wenigstens solange sie glauben, für diesen kleinen Dienst bezahlt zu werden. Armer Bart. Ihm hätte klar sein müssen, dass er von seinem Vater nichts zu erwarten hat. Wie gut, dass sich die Nachbarn viel spendabler zeigen. Und wie gut, dass man auch andere für sich arbeiten lassen kann.

Aus dem einfachen Rasenmäher aus der Nachbarschaft wird Barts Rasenpflege. Gelegenheit macht Geschäfte. Das ist nur eine der vielen Aussagen, die die vorliegende Ausgabe der Simpsons Comics über das amerikanische Miteinander macht. Selbstverständlich kommt es noch viel schlimmer. Geschäft und Geld mögen gut sein, aber der Amerikaner muss sich stets mit allen Mitteln messen – mit allen Mitteln.

Wie unlängst der gute alte Heimwerkerkönig so sieht auch Bart bald einem Rasenmäherrennen entgegen. Doch nicht nur das. Chuck Dixon, der Autor der Geschichte Spaß mit Gras, nutzt die Gelegenheit, ein anderes Rennen auf diese Weise zu parodieren. Zwar sind es keine Podracer, die um Bart herum an den Start gehen, dafür sind ihre Fahrer nicht minder gefährlich als Sebulba, wie sie Bart schon sehr bald spüren lassen.

Nun gut, manche der hier vorgeführten Eigenarten sind nicht rein amerikanisch. Längst sind die Zeiten vorbei, als überbordende Werbung ein amerikanisches Phänomen war. Welche Blüten ein falsch verstandener Ehrgeiz oder auch die Gier nach Geld (in diesen Tagen sehr schön zu beobachten) treiben kann, ist ebenfalls lange bekannt, aber wie ein Bart Simpson diese Blüten zu den neuen Höhen führen kann, ist ein Riesenspaß.

Da war doch was? Richtig, Rock’n’Roll! Gott weiß, was Rock’n’Roll ist und hat sich extra eine kleine Auswahl dafür in den Himmel geholt. Heißt es nicht Sex, Drugs & Rock’n’Roll? Nun, es gibt wohl nicht viele Musiker, die sich tatsächlich nur auf diese Musikrichtung beschränkt haben und die anderen beiden Auswüchse keines Blickes würdigten. Aus diesem Grunde ist wohl nur Buddy Holly im von Homer beschworenen Rock’n’Roll-Himmel.

YOUUU GAAAVE MEE UHHH LOVVVE LIIKE NOOO UHHHTHERRR! singen die Towels, eine Band, die schon seit der Steinzeit im Geschäft zu sein scheint. Dixon karikiert damit jene Bands, die immer wieder auf Tour gehen – obwohl es gerade mal ein Originalmitglied aus diesen Steinzeiten noch auf die Bühne schafft und die anderen Musiker längst ausgetauscht wurden.

Viel Spaßkritik also, auch viel Action diesmal, in der gewohnten glasklaren Simpsons-Optik, die keine Kritik zulässt und auch nicht nötig hat. Spaß auf gewohnt gutem Niveau. 🙂

Kommentare deaktiviert für Simpsons Comics 144

Montag, 06. Oktober 2008

Oben auf dem Lookout-Mountain, weit über dem Tennessee-River befinden sich die Konföderierten in einer nahezu uneinnehmbaren Stellung. Nur ein Narr würde gegen sie anrennen, ein Narr, dem das Leben seiner ihm anvertrauten Soldaten egal ist. General Hooker ist solch ein Narr. Allerdings weiß er auch, was sich gehört. Da sind diese beiden, die ihm die Hiobsbotschaft brachten, dass er keine Verstärkung zu erwarten hat. Dann sollen doch diese beiden als Späher dienen. Die gehören schließlich nicht zu seiner Truppe. Wenn sie zurückkommen, gut, wenn nicht – auch gut.

Oben auf dem Lookout-Mountain, weit über dem Tennessee-River befinden sich die Konföderierten in einer nahezu uneinnehmbaren Stellung. Nur ein Narr würde gegen sie anrennen, ein Narr, dem das Leben seiner ihm anvertrauten Soldaten egal ist. General Hooker ist solch ein Narr. Allerdings weiß er auch, was sich gehört. Da sind diese beiden, die ihm die Hiobsbotschaft brachten, dass er keine Verstärkung zu erwarten hat. Dann sollen doch diese beiden als Späher dienen. Die gehören schließlich nicht zu seiner Truppe. Wenn sie zurückkommen, gut, wenn nicht – auch gut.

Chester gefällt der Auftrag zwar nicht, aber Befehl ist natürlich Befehl, auch wenn er von einem Choleriker wie General Hooker kommt. Blutch muss nicht überredet werden wie sonst, doch begeistert ist er nicht. Außerdem, dieser Trick, den Chester so toll findet, ist doch wohl ein großer Witz! Die Konföderierten mögen dumm sein, aber nicht so dumm. Das finden auch die Wachen am anderen Ufer, die das alte Boot kieloben über den Fluss auf sich zu schwimmen sehen. Binnen kurzer Zeit haben ihre Kugeln den alten Kahn vollends zerlöchert. Doch dann …

Tja, du wolltest doch eine Heldentat vollbringen. Das ist der passende Moment dafür! Die blauen Boys sind wieder einmal mitten im Geschehen. Chester gleich vorneweg, Blutch will eigentlich nicht, aber er kann nicht anders. Stammleser der blauen Boys können sofort mit den beiden leiden, denn ihr neuester Auftrag ist wirklich ein Himmelfahrtskommando.

Raoul Cauvin hat sich einen der ganz furchtbaren Aufträge für die beiden Helden ausgedacht – als hätte es davon bisher noch genug gegeben. Ein kleiner Berg – einer dieser berüchtigten Hügel – muss gestürmt werden. Das Absurde dieses Bürgerkrieges, eine vollkommen ernste Kulisse und Hintergrundgeschichte für dieses Szenario stellt Cauvin immer wieder heraus, in Szenen, in denen man manchmal nicht genau weiß, ob man als Leser jetzt lachen oder weinen soll.

General Hooker erhält von General Grant keine weiteren Truppen. Die Figur verlangt von seinen Männern alles und noch mehr – mehr, als er selber bereit scheint, zu geben. So jedenfalls hat es den Anschein, wenn der Leser den eigenen Eindrücken glauben darf. Als wenig später bei der Schlacht im Nebel Hooker in der vordersten Reihe dabei ist, mag man es kaum glauben. Nichtsdestotrotz gerät die Schlacht, wie vorauszusehen, zum Debakel.

Der Angriff im Nebel erinnert an jene unsägliche Situation, die bereits in Der längste Tag in sehr tragische Ereignisse mündete. Hier wie dort wird ein Erkennungszeichen vereinbart, damit schneller – und überhaupt – zwischen Freund und Feind in den widrigen Sichtverhältnissen unterschieden werden kann. Hier wie dort ist das Ergebnis lebensgefährlich. Hier wie dort endet es in einem ganz bösen Witz. Hookers Verzweiflungstat stützt diese äußerst schwarzhumorige Erzählweise noch.

Demgegenüber steht diese Ruhe und gelangweilte Art von Blutch, dem das alles fürchterlich auf die Nerven geht und der die Dummheit hinter den ganzen Manövern allzu schnell durchschaut, ganz besonders dann, wenn sie dazu angetan sind, sein Leben drastisch zu verkürzen. Es ist der Kunstfertigkeit von Willy Lambil zu verdanken, dass eine karikaturhafte Erhöhung des Krieges ein wenig die Ernsthaftigkeit aus dem Hauen, Schießen und Stechen herausgenommen wird. Die Einfachheit der Darstellung von Chester und Blutch mit ihren Knollennasen steht im Gegensatz zu so manch feiner gezeichneten Gesicht. Vorgesetze sind in diesem Band ganz besonders davon betroffen.

So kann sich Lambil beim cholerischen Hooker so richtig austoben und viele, viele kleine Wutsymbole erfinden, die einem Leser sicherlich hin und wieder seltsam erscheinen. (Was könnten ein Schweinekopf und eine Kartoffel zusammen bedeuten? Oder ein Amboss und eine Steckrübe?) Viel exakter in der Darstellung fällt das Drumherum aus. Feld, Wald und Wiese, Ausrüstung, Kleidung und Tiere sind realistischer gezeichnet, so dass die Figuren ein wenig wie Puppen agieren. Auch hierdurch wird der scharfe Unterton des Humors gemildert.

Darüber hinaus sind die natürlichen Tuschestriche in diesem Band ein Fest. Das Organische einer Zeichnung geht heuer viel zu oft verloren, weshalb die klassische Technik hier – abgesehen von der Kolorierung – nur gelobt werden kann.

Wer die blauen Boys schon kennt, kommt sowieso nicht an diesem Band vorbei. Wer nicht, sollte einen Blick wagen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, obwohl es sich hier schon um Band 35 handelt. Die Langlebigkeit dieser Serie spricht für sich. Klamauk und bitterböser Humor wechseln sich hier in ganz tollen Cartoon-Zeichnungen ab. 🙂

Die blauen Boys 35 – Die Schlacht im Nebel: Bei Amazon bestellen

Wenn Cubitus, der kleine weiße Knubbelhund, ein Steinzeitmensch gewesen wäre, dann hätte ein richtiger Erfinder aus ihm werden können. Seine Erfindung wäre revolutionär gewesen. So allerdings, in der Gegenwart, baut er nur das Häuschen einer kleinen Schnecke um. In der findet er sowieso einen dankbaren Fan, Freund und Zuhörer. Den hat er auch manchmal bitter nötig, denn auch ein Hund hat es nicht leicht. Ein Knochen ist umso schmackhafter, wenn er mit ein wenig Liebe verpackt aufgetischt wird. Wenn einer dieser Knochen ein Schlabberlätzchen trägt, fühlt sich Cubitus plötzlich an das andere Ende der Nahrungskette gedrängt.

Wenn Cubitus, der kleine weiße Knubbelhund, ein Steinzeitmensch gewesen wäre, dann hätte ein richtiger Erfinder aus ihm werden können. Seine Erfindung wäre revolutionär gewesen. So allerdings, in der Gegenwart, baut er nur das Häuschen einer kleinen Schnecke um. In der findet er sowieso einen dankbaren Fan, Freund und Zuhörer. Den hat er auch manchmal bitter nötig, denn auch ein Hund hat es nicht leicht. Ein Knochen ist umso schmackhafter, wenn er mit ein wenig Liebe verpackt aufgetischt wird. Wenn einer dieser Knochen ein Schlabberlätzchen trägt, fühlt sich Cubitus plötzlich an das andere Ende der Nahrungskette gedrängt.

Am wohlsten jedoch fühlt sich Cubitus, wenn er sich über sein Herrschen lustig machen kann. Dazu gehört nicht viel, denn Herr Bojenberg bringt sich nur allzu oft selber in Schwierigkeiten. So artet seine Bestellung eines Dampfers für den Eigenbau in einer fortdauernden Katastrophe aus, die nicht nur Cubitus völlig fertig macht, sondern auch den armen Briefträger ziemlich fordert.

Gib schön Pfötchen, so lautet der Titel des 17. Bandes über den flauschig weißen Kuschelhund mit der frechen Schnauze, immer ein wenig verfressen und vorlaut. Dupa reiht sich mit seiner Figur in eine traditionelle Cartoon-Idee ein. Hunde waren schon von jeher stimmungsvolle Charaktere, sei es, um andere zu ärgern, oder – wahrscheinlich weitaus öfter – um nach allen Regeln der Kunst geärgert zu werden. Cubitus kann beides: Einstecken und austeilen.

In Deutschland ist er ein alter Bekannter. In vielen Publikationen tauchte er über die Jahre hinweg immer wieder auf. Einseiter sind seine bevorzugte Erzählweise. Sein Humor ist mitunter trocken, ironisch, auch albern – manchmal sogar sehr albern – ein wenig mit Schadenfreude durchsetzt, auf seine Kosten oder auf Kosten anderer. Insgesamt ist sein Humor harmlos, kindgerecht, für jedermann, vielleicht nicht für jeden gleich komisch, dafür probiert sich Cubitus immer neu aus, setzt auch mal einen Gag vor die Wand und probiert sich am Gag in Serie.

Eine erwähnte Serie – und wunderbar gelungen – ist die Geschichte um die Bestellung des Dampfers. Damit werden jene Magazinreihen verulkt, mit denen man sich im Laufe der Zeit mit den beigelegten Bauteilen dieses oder jenes zusammenbauen kann – auf alle Fälle nichts, was Originalausmaße besitzt. Dort wie hier wird mit kleinen aussagekräftigen Bauteilen begonnen. Hier ist es ein Rettungsring. Wie heißt es so schön: Safety first. So folgen noch einige Gegenstände, die für den Bau eines Dampfers eher von fragwürdiger Natur sind. An der Seite von Cubitus kann sich der Leser hier über die Not von Herrn Bojenberg amüsieren, dessen Vorfreude über den Bau immer weiter in den sprichwörtlichen Keller geht.

Dupa arbeitet für den Ausdruck seiner Figuren gerne mit Augen, aber damit steht er innerhalb der Cartoon-Welt nicht alleine da. Doch bei Dupa gelingt dies ganz besonders gut. Schwarze Äuglein, aufgerissene Augen, leere weiße Augen, zusammengekniffene Augen, traurige, müde, entsetzte, grimmige Augen. An diesen Beispielen wird sehr schnell deutlich, wie viel sich mit sehr wenig ausdrücken lässt. Kommt dann noch eine entsprechende Unterstützung durch Gesichtsausdrücke und Körperhaltungen hinzu, so zünden diese stillen Aussagen teilweise noch besser als die unterlegten Texte.

Der weiße Knubbelhund mit dem gelben Puschelschwanz ist wieder zurück. Mit einem herzlich menschlichen Humor zeigt Dupa seinen Helden in allen möglichen Situationen, in denen für jeden Humorgeschmack etwas dabei ist. Betet Cubitus nur die Karte einer Pizzeria herunter und gibt eine Bestellung auf oder lernt er Italienisch? Solche und viele andere Fragen beantwortet das mopsigste Cartoon-Tier – wenn man einmal von dieser filophischen Katze absieht – mit einem gelungenen Gag nach dem anderen. 🙂

Cubitus 17 – Gib schön Pfötchen: Bei Amazon bestellen

Montag, 29. September 2008

Es waren einmal neun Gefährten, denen wurde eine höchst gefährliche Aufgabe auferlegt. Einen Ring sollten sie zerstören. Der Ringträger, ein Halbling, sollte von ihnen an sein Ziel begleitet werden, wo er endlich seine schwere Bürde in einen fürchterlichen Vulkan werfen könnte. – Aber der dunkle Herrscher und Saruman, der weiße Zauberer, warfen ihre schrecklichste Waffe ins Feld: Die Simpsons. – Häh? Was, wie? Die Simpsons? Geht’s noch? Ja, es geht noch, denn einige Autoren und Zeichner durften mal so richtig ins Halloween-Horn zur Attacke blasen.

Es waren einmal neun Gefährten, denen wurde eine höchst gefährliche Aufgabe auferlegt. Einen Ring sollten sie zerstören. Der Ringträger, ein Halbling, sollte von ihnen an sein Ziel begleitet werden, wo er endlich seine schwere Bürde in einen fürchterlichen Vulkan werfen könnte. – Aber der dunkle Herrscher und Saruman, der weiße Zauberer, warfen ihre schrecklichste Waffe ins Feld: Die Simpsons. – Häh? Was, wie? Die Simpsons? Geht’s noch? Ja, es geht noch, denn einige Autoren und Zeichner durften mal so richtig ins Halloween-Horn zur Attacke blasen.

Der Comic-Typ – wie kann es anders sein – geleitet durch diese Ausgabe, in der es von Nonsens und Anspielungen nur so kracht. Nichts und niemand bleibt verschont, am allerwenigsten die Simpsons. Planet der APUs, unter diesem Namen erspäht der Leser nur ein Filmplakat, ein kleiner Seitenhieb, der sofort eine ganze Geschichte erkennen lässt. Kurz darauf findet sich der Leser in einem verballhornten Herrn der Ringe wieder, ziemlich genial gemalt von Dan Brereton, den hierzulande so mancher von The Black Terror, den beiden Thrillkiller-Geschichten (Batman) oder auch The Last Battle her kennen mag. In letzterem Abenteuer begab er sich schon auf historisch phantastische Pfade zur Zeit der alten Römer. Nach den sehr exakt gezeichneten Abenteuern der Simpsons mag Breretons Aquarelltechnik zunächst verblüffen, aber sobald man sich auf dieses Wagnis einlässt, kommt ein stimmiges und spaßiges Leseerlebnis dabei heraus.

Der Comic-Typ – ja, der schon wieder – begegnet dem Leser mehrere Male in kleinen Zwischenspielen. Zahlreiche Events, Cons, wie der allzeitliche Fan es auf Neudeutsch sagt, locken, um sich einmal so richtig und so anders verkleiden zu können. Die bekannten jahreszeitlichen Höhepunkte wie Karneval oder Halloween reichen da nicht mehr aus. Und so schmeißt sich der Comic-Typ in die wahnwitzigsten Kostüme – mit der Betonung auf witzig. Selbst ohne die Titel des jeweiligen Kostüms ist es zumeist ein leichtes die Bedeutung zu verstehen. Das Zückerchen sind Verkleidungen wie der klingonische Batman oder als Raumschiff Enterprise.

Was zuerst als das Kraftwerk der Schmerzen betitelt wird, verwandelt sich bereits in der Einleitung in das Lexikon des lasterhaften Limericks. Alphabetisch sortiert geht es durch horrorhafte Situationen, mit Limericks unterlegt und aufs Schönste illustriert von Hilary Barta. Da bleibt nichts verschont, kein Monster aus der Lagune, kein Frankenstein oder Serienmörder, kein noch so blutiges oder schleimiges Film- oder Romanereignis. Dave Stewart, auf seine Art schon ein Phantastik-Veteran, ist für die Farbe in dieser köstlichen Episode verantwortlich.

Und so geschah es … In der Nacht der neunzehn Schreie sind die Simpsons doch tatsächlich verstorben und zurück bleibt der, von dem man es am wenigsten erwartet hätte: Opa. Aber es geht schließlich um Grusel, um Halloween, deshalb, sind die Simpsons nicht völlig weg, sondern geistern herum. – Es stellt sich die Frage, was besser ist: Ein lebender oder ein toter Simpson. Spaß machen sie beide. Nur Opa nicht, der plötzlich sehr einsam ist.

Illustrationen, die sich sehr gut als Poster machen würden – wie der Angriff des 20 Meter großen Bart-Riesenbabies – sind noch zusätzliche Schmankerl, die zur Auflockerung beitragen.

Ein gruseliger Spaß abseits der üblichen Normgrafiken. Hier durfte probiert und gemacht werden, Humor ohne Grenzen mit kleinem absurden Ekelfaktor, der dem Begriff Trash eine ganz neue Bedeutung gibt. Sehr gut. Für Simpsons-Fans wärmstens zu empfehlen. 🙂

Bart Simpsons’ Horrorshow – Hoodoo Voodoo Buuhahaa: Bei Amazon bestellen

Eine Reise in 80 Tagen um die Welt? Unmöglich und ganz besonders für diesen Goofy Phileas Fogg, der doch in diesem Herrenclub nur den Tee serviert. So ist denn auch vor der Abreise erst noch Spülen angesagt, bevor der Koch ihn überaus ungern – und das ist harmlos ausgedrückt – gehen lässt. Die Abenteuer rund um den Globus wiegen die Startschwierigkeiten mehr als auf.

Eine Reise in 80 Tagen um die Welt? Unmöglich und ganz besonders für diesen Goofy Phileas Fogg, der doch in diesem Herrenclub nur den Tee serviert. So ist denn auch vor der Abreise erst noch Spülen angesagt, bevor der Koch ihn überaus ungern – und das ist harmlos ausgedrückt – gehen lässt. Die Abenteuer rund um den Globus wiegen die Startschwierigkeiten mehr als auf.

Fata Morganas als Rettung in höchster Not, fliegende Teppiche, eines der energiesparendsten Transportmittel überhaupt, und chinesische Raketen erweisen sich als perfekte Fahrzeuge ihrer Zeit und ihrer Hemisphäre. Am Ende … Ja, da wartet schon das nächste Abenteuer.

Goofy, einer der sympathischsten Charaktere im Universum von Walt Disney, brachte den damaligen Kids die Historie und Klassiker aus der Literatur auf seine ganze eigene und sehr besondere Art nahe. Stets mit einem Augenzwinkern, nicht immer sehr nahe an der Vorlage, ähnelt ein Ausflug mit Goofy einer humoristischen Achterbahnfahrt. Die Kenntnis der Vorlage kann hilfreich sein, ist aber – und das ist das Schöne – keine Pflicht. Im Gegenteil, wer hier nicht neugierig auf die Originale wird, die hier so liebevoll karikiert werden, ist selber schuld.

Von Jules Verne, der die Vorlage zu Reise um die Welt in 80 Tagen schrieb, geht es weiter zu einem anderen Vertreter der klassischen Phantastik: H.G. Wells. Sein Unsichtbarer geistert in der nächsten Geschichte herum. Bekleidungslos unsichtbar ist Goofy auf der Suche nach einer Lösung für sein Problem und stolpert dabei über eine sehr neugierige Hauswirtin. Die allseits beliebten Entkleidungsszenen sind hier gefragt. Wenn der letzte Kopfkissenbezug oder der letzte Verband fällt, ist der Gute weg.

Nach einem Ausflug zu Schillers Wilhelm Tell geht es 20.000 Meilen unter dem Meer weiter, um schließlich bei einer ur-amerikanischen Legende zu enden. P.T., Verzeihung, G.T. Barnum, Chef eines Zirkus, liebt die Show, nein, er lebt die Show, das Showbusiness. Goofy fügt sich hier wie in jede Geschichte gut ein, aber als ein Charakter, der unterhalten will, trifft er noch direkter als sonst wie die berühmte Faust aufs Auge. Sobald er das Kindermädchen von George Washington als Attraktion verpflichten kann – immerhin 160 Jahre alt, die Gute – bleibt kein Auge trocken.

Die Umsetzung der Geschichten erfolgt nicht in gewohnten Aufteilungen, sondern arbeitet mit passenden Verzierungen und Formen. Kreisrund, rahmenlos, Bilder in der Form einer Badewanne oder eines Bilderrahmens, Raketen nutzen eine ganze Seite und alles verbunden durch eine vollkommen klare Linienführung. Das Auge kann sich außerdem an unaufdringlichen, aber sehr kräftigen Farben erfreuen.

Die Sprechblasen, sonst häufig ein rein weißes Ärgernis auf farbigen Flächen, gehen hier durch eigene Kolorierung in den Grafiken richtig auf. Es entsteht ein kunterbunter Gesamteindruck, immer knuffig und sehr ausgewogen.

Klassiker im neuen Gewand, die schon selber Klassiker sind. Goofy ist zeitlos in der Zeit unterwegs, chaotisch und charmant, immer noch modern, jugendlich, jugendfrei und mit einem Humor versehen, der bei Alt und Jung zündet. Dazu noch mit einer exakten grafischen Darstellung versehen, die das Auge des Lesers sehr gut führt. 🙂

Goofy – Eine komische Historie 4: Bei Amazon bestellen

Dienstag, 09. September 2008

Der Weihnachtsaffe und das Wunder auf dem Eis haben Homer so lange wach gehalten. Die Eishockeyspieler bejubeln ihr mitspielendes Maskottchen nach dem Spiel, ganz besonders, weil sie es den Kommies gezeigt haben. Homers Freude währt nicht lange. Denn plötzlich ist Rainier Wolfcastle auf dem Bildschirm. Dazu ist es auch noch 3 Uhr morgens. Und eigentlich müsste Homer morgen früh arbeiten. Eigentlich. Aber Homer müsste so vieles und macht es trotzdem nicht. Nur dieser eine verhängnisvolle Telefonanruf, der gelingt ihm noch.

Der Weihnachtsaffe und das Wunder auf dem Eis haben Homer so lange wach gehalten. Die Eishockeyspieler bejubeln ihr mitspielendes Maskottchen nach dem Spiel, ganz besonders, weil sie es den Kommies gezeigt haben. Homers Freude währt nicht lange. Denn plötzlich ist Rainier Wolfcastle auf dem Bildschirm. Dazu ist es auch noch 3 Uhr morgens. Und eigentlich müsste Homer morgen früh arbeiten. Eigentlich. Aber Homer müsste so vieles und macht es trotzdem nicht. Nur dieser eine verhängnisvolle Telefonanruf, der gelingt ihm noch.

Der Mensch ist zum Allesfresser geworden. Einer davon ist Homer Simpson. Aber er ist auch leichtgläubig geworden. Als eines Nachts die psychologische Kriegsführung des Werbefernsehens zuschlägt, als die Falle der Marketingstrategen zuschnappt und sie einen weiteren minderbemittelten Mitmenschen hereingelegt haben, nur um sich an seiner Dummheit zu bereichern, ist dieser Mitmensch namens Homer Simpson plötzlich im Besitz einer Straußenfarm.

In einer Zeit, in der selbst in unseren Breiten Strauße, Kängurus, Krokodile, Yaks, Erdmännchen und anderes Getier gezüchtet und teilweise – sowieso immer nur teilweise – verspeist werden, mag es tatsächlich nur ein kurzer Schritt dahin sein, dass der Erwerb einer Zuchtfarm über das Werbefernsehen möglich sein wird.

James W. Bates spinnt hier den Faden derer weiter, die nächtens einerseits vor dem Fernseher hocken und andererseits jener, die sich mit den unmöglichsten Verlockungen einen Platz (einen der hinteren) in der Popkultur gesichert haben.

Ein Mann, der aussieht wie eine blonde Simpsons-Schwarzenegger-Variante (und auch so spricht) wirbt für Straußen-Burger und indirekt auch für Riesenomeletts, schafft es also, Homer diese Farm anzudrehen. Jetzt greift der Slapstick-Humor an. Wenn Old McHomer sich um die Tiere kümmert, Brandzeichen setzen will und mit dem Lasso herumspielt, den Kopf in den Sand steckt und sich schließlich eine Lehr-DVD zum Thema Straußenzucht anschaut, ist alles dabei, was eine gute Simpsons-Komödie ausmacht.

Dabei ist die Geschichte noch gar nicht am Ende. Denn kann sich auch nur ein Fan Homer als Schlachter vorstellen? – Nein. Bestimmt nicht. Tief unter dem gelben Übergewicht schlägt ein weiches Herz. Außerdem ist da noch Lisa, die wieder einmal die Welt (diesmal in Form von Straußen) retten will.

Auf einmal wird aus dieser einfachen Straußenfarm mitten in der Stadt etwas anderes. Klar, es bleibt beim Fiasko und es kommt wieder einmal noch dicker (nein, nicht Homer), als man anfangs gedacht hat.

Der Fan darf sich auf schöne Auftritte von Rainier Wolfcastle (der Schwarzenegger-Kopie), Kent Brockman und Cookie Kwan freuen. Letztere tritt zwar als Maklerin auf, ist jedoch eine ähnlich Nervensäge wie Lucy Liu in Ally McBeal, nur mit schlechter Frisur. Phil Ortiz zeichnet gemäß den Vorgaben aus dem Hause Groening absolut exakt – wie auch jeder andere Handgriff im vorliegenden Abenteuer mit dem Namen Ein Strauß Ideen sitzt. Wie immer gibt es hier keinerlei böse Überraschungen – nur gute, denn mit den doch etwas blöd glotzenden Straußen und ihrem Uut-Uut ist ein sehr knuffiges Detail gelungen.

Gelber Spaß mit erhobenem kleinen Finger. Spiel nicht mit deinem Essen, wenn du es selber nicht schlachten kannst. Wer Homers Versagen als Unternehmer wie auch als Tierfreund miterleben möchte, liegt hier richtig. Spaß in Serie mit einigen interessanten Infos zur amerikanischen Popkultur. 🙂

Dienstag, 02. September 2008

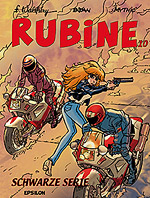

In Benton, am Hafen, gibt es eine dieser alltäglichen Tragödien unter Liebenden – oder besser nicht mehr Liebenden. Der junge Mann macht Schluss. Zornig entfernt er sich, setzt sich in seinen eigenen Wagen und fährt fort. Einige Tage später steigt die junge Frau zum Dach eines Hochhauses in Chicago hinauf und stürzt sich in die Tiefe. Rubine, die mit ihrer Kollegin eigentlich nur einen kleinen außerberuflichen Bummel einlegen wollte, wird Zeuge dieses Selbstmords. Ein Cop wie Rubine ist immer im Dienst. Gedanken lassen sich nicht ausschalten und so grübelt sie über ein Merkmal des Sturzes der jungen Frau, das ihr nicht gefallen hat.

In Benton, am Hafen, gibt es eine dieser alltäglichen Tragödien unter Liebenden – oder besser nicht mehr Liebenden. Der junge Mann macht Schluss. Zornig entfernt er sich, setzt sich in seinen eigenen Wagen und fährt fort. Einige Tage später steigt die junge Frau zum Dach eines Hochhauses in Chicago hinauf und stürzt sich in die Tiefe. Rubine, die mit ihrer Kollegin eigentlich nur einen kleinen außerberuflichen Bummel einlegen wollte, wird Zeuge dieses Selbstmords. Ein Cop wie Rubine ist immer im Dienst. Gedanken lassen sich nicht ausschalten und so grübelt sie über ein Merkmal des Sturzes der jungen Frau, das ihr nicht gefallen hat.

Ein Mensch, der aus großer Höhe fällt, bewegt sich auf irgendeine Art. Keiner, auch ein Selbstmörder nicht, springt wie ein Skydiver vom Dach eines Hochhauses. Ihre Kollegin Shirley hält Rubines Interesse eher für übertrieben, aber vertraut auch auf die Intuition ihrer Freundin. Die beiden gehen zusammen zur Beerdigung der jungen Frau. Plötzlich, beim Anblick der illustren Trauergäste, gewinnt die Tragödie eine ganz andere Bedeutung. Einige der hochrangigsten Gangster Chicagos sind hier versammelt, um ihrem Buchhalter ihre Anteilnahme am Verlust seiner Tochter zu erweisen.

Zunächst scheint es sich um einen Zufall zu handeln. Als jedoch auch der Sohn des Buchhalters in Schwierigkeiten kommt, sind es ein paar Merkwürdigkeiten zu viel.

Schwarze Serie lautet der Titel des 10. Abenteuers von Rubine, deren Comic-Form weiterhin sehr cartoony ist, deren Handlung es aber in sich hat und in der besten Tradition von Kriminalserien wie Die Straßen von San Francisco oder Kojak daher kommt.

Das bewährte Rubine-Team F. Walthéry, Mythic und Boyan (Farben) versetzt die zeitlose Krimidramatik der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts in die Neuzeit. Obwohl – und das ist wirklich etwas besonderes – die Action im vorliegenden Band kaum vorhanden ist, entsteht nach und nach immer größer werdende Spannung durch ein Rätsel, das nicht durchschaubar ist. Eine Haudrauf-Methode führt hier nicht zum Ziel, nur eine haarkleine kriminalistische Arbeit kann hier Erfolg haben.

Nachdem in Modellstadt, dem Vorgängerband, noch ein wenig Bond-Thematik oder auch ein gewisses Outer Limits-Flair vorherrschte, läuft hier geradezu alles über die Charaktere. Jeder von ihnen will entschlüsselt werden. Einige verbreiten Rätsel, andere sorgen für Humor. Bei letzterem sind die Gangster vorne mit dabei. Eher parodistisch ist das Auftreten dieser ehrenwerten Gesellschaft, die allerdings im Zweifelsfall mordet wie jeder andere gemeine Bandit auch. Wer sich diese Gauner näher betrachtet, mag sich an die meist seltsam komischen Fieslinge eines Bud Spencer-Films erinnert fühlen.

Der Tollpatschigkeit dieser Ganoven steht die Schwarze Serie, eine Reihe von Todesfällen, gegenüber, alle in ihrer Konsequenz erschütternd. Rubine forscht nach, aber letztlich kann sie nur zusehen. Bevor das Geheimnis gelüftet wird, erfährt der Leser viele Details – er wird sehr zum Lesen animiert, was ungewöhnlich ist, aber auch erfrischend, da es sich die Macher so nicht leicht machen und auch der Leser sich Zeit nehmen muss.

Francois Walthéry liebt schlanke, hoch aufgeschossene Figuren, die wegen der Überlänge ihrer Beine sehr zerbrechlich aussehen. Die Frauen haben etwas von einer Barbie. Männer, die etwas fülliger sind, wirken dank der lockeren Strichführung noch immer etwas schlaksig. So ähnlich sich die Körperlichkeiten sein mögen, so unterschiedlich sind die Gesichter. Ein jedes ist ein Charakterkopf und unverwechselbar. Selbst ein Polizist, der gerade mal einen einseitigen Auftritt hat, wird mit der gleichen Liebe zum Detail gezeichnet wie Rubine selbst.

Die übrige Optik ist stärker an die Realität angelehnt. Seien es die Straßen, Fahrzeuge oder auch Tiere, in der Bühnengestaltung für seine Geschichte geht Walthéry kaum Kompromisse ein. Eine Vereinfachung liegt zwar vor, doch ist Walthéry bemüht, lebensnah zu bleiben. Ein Blick auf das Cover zeigt das sehr schön – hier hat er allerdings etwas gemogelt, denn die Motorräder der gezeigten Szene im Album sind weitaus weniger PS-stark.

Einfach nur gute Krimi-Unterhaltung! Eine wohl durchdachte Geschichte punktet weiter mit schönen Figuren und sorgfältig gestalteten Hintergründen. Rubine hat sich zu einem Rundumsorgloskrimipaket entwickelt, wie der 10. Band anschaulich beweist. 🙂

Rubine 10 – Schwarze Serie: Bei Amazon bestellen

Freitag, 22. August 2008

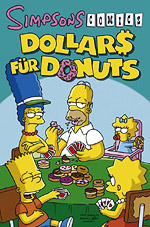

Ist das da Abraham Lincoln auf der Fünfdollarnote? Vor langer Zeit stand der amerikanische Präsident für das neue Zahlungsmittel Modell. Erleben wir zusammen mit den Simpsons den Weg eines ganz speziellen Geldscheins, wie er nach und nach seinen Besitzer wechselt, bis er schließlich … Ursprünglich als Anreiz für die Mitarbeiter des Kernkraftwerks gedacht, sich neue Einsparmodelle einfallen zu lassen, wird der Schein zum Stein des Anstoßes für allerlei Katastrophen – von denen natürlich ausnahmslos alle hausgemacht sind.

Ist das da Abraham Lincoln auf der Fünfdollarnote? Vor langer Zeit stand der amerikanische Präsident für das neue Zahlungsmittel Modell. Erleben wir zusammen mit den Simpsons den Weg eines ganz speziellen Geldscheins, wie er nach und nach seinen Besitzer wechselt, bis er schließlich … Ursprünglich als Anreiz für die Mitarbeiter des Kernkraftwerks gedacht, sich neue Einsparmodelle einfallen zu lassen, wird der Schein zum Stein des Anstoßes für allerlei Katastrophen – von denen natürlich ausnahmslos alle hausgemacht sind.

Homer ist daran nicht unbeteiligt – natürlich nicht! Würde das irgendjemanden wundern? Aber was wäre, wenn Homer sich grundlegend ändern würde? Wenn er plötzlich ordentlich würde? Geradezu furchtbar freundlich? Wenn Homer und Flanders ihre Leben tauschen würden? Ganz so schlimm wird es selbstverständlich nicht, aber für eine Fernsehshow ändern die beiden Nachbarn jeder beim anderen die Wohnungseinrichtung. Das Ergebnis ist erschütternd für beide. Doch langsam schleichen sich durch die neue Umgebung Verhaltensweisen des anderen ein – zwangsweise. Während Flanders immer mehr verkommt, ist Homer auf wundersame Weise ein Musterbeispiel an Redlich- und Arbeitsamkeit. Das ist sogar ein Schock für seine Familie.

Dollars für Donuts bietet einen großen Stapel Geschichten aus dem Simpsons-Universum. Die Vielfalt macht’s, wie man so schön sagt. Neben völlig albernem Humor – der natürlich in den Geschichten mit Homer zu finden ist – stehen Geschichten mit Lisa, die ernsthafter sind. Darüber hinaus wird alles aufs Korn genommen, was das amerikanische Leben hergibt.

Die Währung und seine Herkunft ist nur ein kleiner Teil. Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung, das Schulsystem, der gesellschaftliche Wert von Uniformen, Bible Belt (wer wollte nicht die Zehn Gebote, sogar als Steintafeln, auf seinem Sofa stehen haben), Pop-Kultur, der American Way, Umweltschutz und Energieeinsparung, die Entstehung von Superhelden und vieles mehr bilden die roten Fäden.

Die Entstehung von Superhelden nimmt mehr oder minder eine Klamotte wie die aktuelle Verfilmung Superhero Movie vorweg. Wenn Bart und Milhouse mittels eigens dafür radioaktiv verseuchter Ameisen versuchen, selber zu einem Superhelden zu werden und sich unentwegt zu beißen lassen versuchen, dann ist das ein Bild für die Götter. Leider werden die meisten Ameisen, geradewegs aus einer radioaktiven Tunke kommend schneller tot gequetscht, als dass sie überhaupt noch zubeißen können. Und die, die schließlich die Kraft aufbringt, hat bei Bart und Milhouse keinerlei Wirkung.

Aber bei Homer.

So darf der Leser erleben – wie einst bei John Travolta in Phenomenon – wie Homer zu einer Intelligenzbestie mutiert. Sein kleiner Besuch beim Hausarzt mit der Vorführung seiner erwachenden telekinetischen Kräfte ist eine direkte Homage an den genannten Film.

Nun, ich bin sicher, dass ist für einen Mann Ihres Alters ganz normal.

Normal ist bei den Simpsons noch lange nichts und das ist hier wirklich gut so, denn einem ein neues Weltwunder dank der Kraft der Donuts erspart. Homer nimmt sich nicht nur auf sehr ungewöhnliche Weise der Energiegewinnung an, er wird außerdem noch Schuldirektor. Er mag beruflich nicht die besten Ideen haben, aber in Sachen Schülermotivation wird hier etwas vorgeführt, das wirklich seinesgleichen sucht.

Simpson? Warum steckt eine Banane in meinem Ohr?

Moment! Den Witz kenne ich! Weil die Wassermelone nicht reingepasst hat?

Eine geballte Ladung Wahnsinn mit Methode, mitunter auch mal hart an der Realität – so furchtbar das auch ist – hier wird nichts ausgelassen. Selbst ein James Bond bekommt hier sein Fett weg. Wer mag, kann sich nur an dem Ulk erfreuen. Wer tiefer blicken will, kann die kabarettistische Seite der Simpsons in Augenschein nehmen – ja, es gibt sie. 🙂

Simpsons Comics Sonderband 17 – Dollars für Donuts: Bei Amazon bestellen

Seemann sein, das wär’ schon was! Oder Pirat! Das wär’ noch besser! Pitt Pistol ist aber kein Pirat. Er ist nur ein Kellner in einer Spelunke. Ein junger Mann mit großen Träumen. Seemann werden, das ginge schon, doch Seemann auf dem eigenen Schiff zu werden, ist schon schwieriger. Da kommt Pitt der Zufall zu Hilfe. Ein alter Korsar will sein noch älteres Schiff verkaufen. Der Preis ist gering und beträgt nur so viel, wie Pitt und seine Freunde besitzen. Kurz darauf wird der alte Korsar wegen seiner Gaunereien verhaftet und Pitt und seine Mannschaft sind im Besitz eines wurmstichigen und morschen Segelschiffs, dessen Planken bei bloßem Betreten schon in sich zusammenbrechen.

Seemann sein, das wär’ schon was! Oder Pirat! Das wär’ noch besser! Pitt Pistol ist aber kein Pirat. Er ist nur ein Kellner in einer Spelunke. Ein junger Mann mit großen Träumen. Seemann werden, das ginge schon, doch Seemann auf dem eigenen Schiff zu werden, ist schon schwieriger. Da kommt Pitt der Zufall zu Hilfe. Ein alter Korsar will sein noch älteres Schiff verkaufen. Der Preis ist gering und beträgt nur so viel, wie Pitt und seine Freunde besitzen. Kurz darauf wird der alte Korsar wegen seiner Gaunereien verhaftet und Pitt und seine Mannschaft sind im Besitz eines wurmstichigen und morschen Segelschiffs, dessen Planken bei bloßem Betreten schon in sich zusammenbrechen.

Die Sandwürmer haben auch die Zukunft erreicht und ganz gleich in welcher sie daherkommen, verträglich sind sie niemals. Diese Erfahrung muss auch Fry machen, der sich im Wartezimmer des Tierarztes in der Umklammerung eines solchen Monsters wieder findet. Fry holt tief Luft. Sogleich wird er von Leela zurechtgewiesen. Es geht schließlich um den kleinen Nibbler, denn dieser hat ganz gegen seine Gewohnheiten sein morgendliches Nilpferd nicht aufgegessen. Also muss der Tierarzt ran. Die Diagnose ist einfach: Nibbler hat Würmer. Ganz besondere Würmer.

Die Sandwürmer haben auch die Zukunft erreicht und ganz gleich in welcher sie daherkommen, verträglich sind sie niemals. Diese Erfahrung muss auch Fry machen, der sich im Wartezimmer des Tierarztes in der Umklammerung eines solchen Monsters wieder findet. Fry holt tief Luft. Sogleich wird er von Leela zurechtgewiesen. Es geht schließlich um den kleinen Nibbler, denn dieser hat ganz gegen seine Gewohnheiten sein morgendliches Nilpferd nicht aufgegessen. Also muss der Tierarzt ran. Die Diagnose ist einfach: Nibbler hat Würmer. Ganz besondere Würmer. Nicht nur die Engländer haben etwas für gepflegte Gärten übrig. Auch die Amerikaner, insbesondere Ned Flanders, sind Freunde einer schönen Grünfläche. Leider sieht der Rasen von Homer aus wie ein Miniatururwald. Wie gut, dass es Söhne gibt, die dem Vater mit dem Mähen eine Freude machen. – Oder wenigstens solange sie glauben, für diesen kleinen Dienst bezahlt zu werden. Armer Bart. Ihm hätte klar sein müssen, dass er von seinem Vater nichts zu erwarten hat. Wie gut, dass sich die Nachbarn viel spendabler zeigen. Und wie gut, dass man auch andere für sich arbeiten lassen kann.

Nicht nur die Engländer haben etwas für gepflegte Gärten übrig. Auch die Amerikaner, insbesondere Ned Flanders, sind Freunde einer schönen Grünfläche. Leider sieht der Rasen von Homer aus wie ein Miniatururwald. Wie gut, dass es Söhne gibt, die dem Vater mit dem Mähen eine Freude machen. – Oder wenigstens solange sie glauben, für diesen kleinen Dienst bezahlt zu werden. Armer Bart. Ihm hätte klar sein müssen, dass er von seinem Vater nichts zu erwarten hat. Wie gut, dass sich die Nachbarn viel spendabler zeigen. Und wie gut, dass man auch andere für sich arbeiten lassen kann.

Der Weihnachtsaffe und das Wunder auf dem Eis haben Homer so lange wach gehalten. Die Eishockeyspieler bejubeln ihr mitspielendes Maskottchen nach dem Spiel, ganz besonders, weil sie es den Kommies gezeigt haben. Homers Freude währt nicht lange. Denn plötzlich ist Rainier Wolfcastle auf dem Bildschirm. Dazu ist es auch noch 3 Uhr morgens. Und eigentlich müsste Homer morgen früh arbeiten. Eigentlich. Aber Homer müsste so vieles und macht es trotzdem nicht. Nur dieser eine verhängnisvolle Telefonanruf, der gelingt ihm noch.

Der Weihnachtsaffe und das Wunder auf dem Eis haben Homer so lange wach gehalten. Die Eishockeyspieler bejubeln ihr mitspielendes Maskottchen nach dem Spiel, ganz besonders, weil sie es den Kommies gezeigt haben. Homers Freude währt nicht lange. Denn plötzlich ist Rainier Wolfcastle auf dem Bildschirm. Dazu ist es auch noch 3 Uhr morgens. Und eigentlich müsste Homer morgen früh arbeiten. Eigentlich. Aber Homer müsste so vieles und macht es trotzdem nicht. Nur dieser eine verhängnisvolle Telefonanruf, der gelingt ihm noch.