Montag, 19. September 2011

Die Menschen aus dem Dorf sind nicht mehr gewillt, die Last und die Willkür des Herrschhauses hoch über ihren Häusern am Berg hinzunehmen. Heldenhaft und trickreich wehren sie sich gegen die Soldaten, die besser bewaffnet und geschützt sind. Doch der Kampf kann auf die Dauer nicht gewonnen werden. Zu klein ist die Anzahl derer aus dem Dorf, die den Kampf aufnehmen können. Zu gering ist ihre Bewaffnung. Gegen den Kamp aus der Ferne, gegen die Hagel aus tödlichen Pfeilen haben sie selbst ihren grob zusammen gezimmerten Deckungen keine Chance. Aber Wunder geschehen mitunter. Und so erheben sich die Kreaturen des Eiswaldes, um an der Seite der Unterdrückten zu streiten.

Die Menschen aus dem Dorf sind nicht mehr gewillt, die Last und die Willkür des Herrschhauses hoch über ihren Häusern am Berg hinzunehmen. Heldenhaft und trickreich wehren sie sich gegen die Soldaten, die besser bewaffnet und geschützt sind. Doch der Kampf kann auf die Dauer nicht gewonnen werden. Zu klein ist die Anzahl derer aus dem Dorf, die den Kampf aufnehmen können. Zu gering ist ihre Bewaffnung. Gegen den Kamp aus der Ferne, gegen die Hagel aus tödlichen Pfeilen haben sie selbst ihren grob zusammen gezimmerten Deckungen keine Chance. Aber Wunder geschehen mitunter. Und so erheben sich die Kreaturen des Eiswaldes, um an der Seite der Unterdrückten zu streiten.

Saverio Tenuta schließt mit dem vierten Teil von Die Legende der scharlachroten Wolken, mit dem Untertitel Die verborgene Blume des Scheusals, seine Saga um den einarmigen und einäugigen Samurai Raido ab. Einerseits ist es eine Geschichte, die den Fan des Genres sogleich an die großen Abenteuer und Dramen, die in dieser Epoche spielen, denken lassen. Dieser Samurai folgt dem Weg des Kriegers bedingungslos. Abseits dieses Weges gibt es kaum etwas anderes. Er ist ein in sich ruhender Mann mit nur einer Aufgabe, die es zu erfüllen gilt. Dieses Epos, eine andere Überschrift kann kaum darüber gesetzt werden, erinnert trotz seiner weitläufigen Kulisse an ein Kammerspiel, da seine Figuren wie auf einem Schachbrett sehr überschaubar platziert sind.

Im vierten Teil treten sich die wichtigen Kontrahenten gegenüber: Es ist eine Zeit der kriegerischen Auseinandersetzung, der Zweikämpfe wie auch des finalen Untergangs. Wie es sich für ein asiatisch anmutendes Epos gehört, werden die Szenen nicht einfach nur gezeigt oder abgehandelt, sondern sie werden zelebriert. Für den Leser war klar, dass es so ausgehen muss, denn Saverio Tenuta folgt den Gesetzmäßigkeiten des Dramas. Das ist ein wenig Shakespeare in Asien, denn es vernachlässigt auch nicht die asiatische Phantastik, die hier in Gestalt der Wölfe aus dem Eiswald auftreten. Ryin, die Herrscherin, deren Wahnsinn ein Reich zugrunde richtete, ist gleichzeitig Furcht einflößend wie auch bemitleidenswert. Am Ende, das ist keine Überraschung, steht der Untergang. Und was für einer!

Saverio Tenuta gestaltet seine Bilder mit der selben Kraft, mit der er auch seine Erzählung vorantreibt. In seinen einzelnen Sequenzen und Szenen ist alles peinlich genau aufeinander abgestimmt. Ähnlich verhält es sich mit den Grafiken. Hier ist Titelbildqualität gleich Albenqualität. Zwar hat er es an vielen Stellen leichter, seine Bilder umzusetzen, wenn ein Schneeschleier eine Grundtendenz der Bilder vorgibt, andererseits zieht er gerade daraus die Möglichkeiten der Gegensätze und farblichen Überhöhung. Kostüme, Ausstattung und auch die Resultate von brutalen Kämpfen entfalten vor einer mit Schnee bedeckten Kulisse eine noch größere Wirkung.

Im Inneren des Palastes ist nicht der Kälte der Hintergrund, vielmehr ist Feuer die Grundlage. Draußen Eishölle, drinnen Flammenhölle. Entsprechend ist die Szenerie innen auch dämonischer, nicht zuletzt durch den ausgefeilt choreografierten Kampf zwischen Raido und seinem berserkerhaften Widersacher. Die Wirkung soll hier nicht echt sein, sie soll künstlerisch sein, überhöht. Je mehr die Handlung vorangeschritten ist, desto mehr untermalen die Bilder eine Geschichte, die nicht nur eine Saga ist, sondern auch zur Sage taugt.

Ein grandioses Finale: Die Kenntnis der ersten drei Bände ist ein Muss, aber wer bis hierher gelesen hat, wird vom krönenden Abschluss begeistert sein. Saverio Tenuta gibt mit dieser, seiner ersten Serie, einen tollen Einstand ins Comic-Fach. 🙂

Die Legende der scharlachroten Wolken 4, Die verborgene Blume des Scheusals: Bei Amazon bestellen

Sonntag, 18. September 2011

1969. John Dortmunder ist kein Aufgeber. Aber er ist auch kein Gauner, der mit besonders viel Glück gesegnet wurde. Obwohl gerade diese Eigenschaft für einen Ganoven existentiell sein kann, hält John Dortmunder doch nichts davon, an Haustüren Lexika zu verkaufen. Sein alter Kumpel Kelp, der ihn nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis abpasst, hat da einen viel besseren Job für ihn. Einen, der viel Kohle einbringt, Fingerspitzengefühl erfordert, also genau der richtige Job für einen John Dortmunder.

1969. John Dortmunder ist kein Aufgeber. Aber er ist auch kein Gauner, der mit besonders viel Glück gesegnet wurde. Obwohl gerade diese Eigenschaft für einen Ganoven existentiell sein kann, hält John Dortmunder doch nichts davon, an Haustüren Lexika zu verkaufen. Sein alter Kumpel Kelp, der ihn nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis abpasst, hat da einen viel besseren Job für ihn. Einen, der viel Kohle einbringt, Fingerspitzengefühl erfordert, also genau der richtige Job für einen John Dortmunder.

Ein kleines afrikanisches Land möchte einen Smaragden zurück, den sich ein anderes kleines afrikanisches Land angeeignet hat. Das Schmuckstück ist nun in einer Ausstellung in New York zu sehen. Wachen, Panzerglas, strengste Sicherheitsvorkehrungen und Alarmanlagen sollen Dortmunder und seine Kumpane Kelp, Chefwick, Murch und Greenwood nicht daran hindern sich das gute Stück für ihren Auftraggeber unter den Nagel zu reißen. Eigentlich sollte alles wie am Schnürchen klappen. Eigentlich. Aber, wie bereits gesagt: John Dortmunder ist nicht gerade vom Glück verfolgt.

Donald Westlake schuf mit seiner Figur des John Dortmunder einen Ganoven, geradlinig, zielstrebig und mit einem gewissen humoristischen Potential behaftet. Wenn ein Job nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals daneben geht, wenn die Bande zwar alles daran setzt, den Auftrag auszuführen, mit immer neuen Mitteln und dennoch kein Bein auf den Boden bekommt in dieser Angelegenheit, dann hat es der Leser (und seinerzeit auch Zuschauer) mit einer handfesten Gaunerkomödie zu tun.

Westlakes John Dortmunder, der schon von Robert Redford auf der Leinwand verkörpert wurde, ist in der Comic-Version von Lax ein schlanker, hoch aufgeschossener Kerl, Raucher, dunkelhaarig, jugendlich wirkend, dessen Gesicht aber auch verknittert sein kann, wenn mal wieder alles gründlich daneben geht. Ähnlich individuell, wie er den Dortmunder gestaltet, ist auch der Rest der Bande. Lax verwendet eine Art Maltechnik, die schnell aufgetragen scheint, den Moment präzise und die Gefühle auf den Gesichtern der Charaktere sehr genau einfängt. Ein wenig ist diese Mischtechnik aus Skizze, Buntstift, Bleistift, lasierendem und deckendem Farbauftrag auch an Gerichtsbilder angelehnt.

New York wird als städtischer Nebendarsteller immer gerne genommen. Lax legt besonderen Wert auf die amerikanischen Automobile jener Tage, Schiffe auf den Straßen, prall, wuchtig. Als kleine Hommage an Edward Hoppers Bild Nighthawks darf natürlich auch der Blick auf ein Eck-Diner nicht fehlen.

Hot Rock funktioniert nicht nur wegen der vortrefflichen Charaktere, die vorbildhaft sind und von Westlake sehr ernst angelegt wurden. Hot Rock funktioniert aus heutiger Sicht auch als Rückblick in eine Zeit, in der Planungen für einen Coup penibel abliefen, aber ohne heutige technische Möglichkeiten auskommen mussten, das Ausbaldowern noch eine echte Herausforderung war. Westlake etabliert einen Running Gag mittels des eher geizigen Auftraggebers und lässt sich für die verschiedenen Gaunereinsätze einiges einfallen. So wird ein Cobra Shelby als Fluchtwagen eingesetzt. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Eine feine Mischung aus Action und Gaunerkomödie, ausdrucksstark und passend zur Geschichte gezeichnet, mit einem dokumentarischen Blick. Für Freunde guter Krimis, mit ein wenig historischem Flair, genau das Richtige. 🙂

HOT ROCK: Bei Amazon bestellen

Oder bei Schreiber und Leser.

Mittwoch, 14. September 2011

Ein Alptraum, der mit Mord und Totschlag endet. Nach der Jagd durch die Psyche erfolgt schließlich das geschockte und doch heilsame Erwachen. Im Spiegel sieht die Welt wieder besser aus. Die, deren Wohl dem kleinen Arzt so sehr am Herzen liegt, fühlt sich frisch und entspannt. Wieso ist diese Prozedur, so schmerzhaft, notwendig? Was verbirgt der Arzt? Wer sind seine Hintermänner? Alessandro Barbucci (Autor) und Barbara Canepa leiten mit dieser ersten Kurzgeschichte den zweiten Band dieser SKY DOLL Collection ein. Ein wenig gruselig, gewalttätig, ein Alptraum, der in die tiefsten Schichten führt: So hat es zunächst den Anschein. In der Welt von SKY DOLL ist das Wechselspiel von Schein und Sein wohl berechnet. Sexualität, Religion, Gewalttätigkeiten, Dramen und Tragödien lösen einander ab. Hoffnung findet sich hier nicht.

Ein Alptraum, der mit Mord und Totschlag endet. Nach der Jagd durch die Psyche erfolgt schließlich das geschockte und doch heilsame Erwachen. Im Spiegel sieht die Welt wieder besser aus. Die, deren Wohl dem kleinen Arzt so sehr am Herzen liegt, fühlt sich frisch und entspannt. Wieso ist diese Prozedur, so schmerzhaft, notwendig? Was verbirgt der Arzt? Wer sind seine Hintermänner? Alessandro Barbucci (Autor) und Barbara Canepa leiten mit dieser ersten Kurzgeschichte den zweiten Band dieser SKY DOLL Collection ein. Ein wenig gruselig, gewalttätig, ein Alptraum, der in die tiefsten Schichten führt: So hat es zunächst den Anschein. In der Welt von SKY DOLL ist das Wechselspiel von Schein und Sein wohl berechnet. Sexualität, Religion, Gewalttätigkeiten, Dramen und Tragödien lösen einander ab. Hoffnung findet sich hier nicht.

Obwohl Barbucci in der zweiten Geschichte genau mit dieser Hoffnung spielt. The saint in a bottle bringt sich um andere beinahe um den Verstand. Aus einer Reliquie entsteht eine kurze Episode mit dem Anschein von Glück, das in Habgier gipfelt. Plötzlich wollen alle ihr persönliches Wunder. Am Ende reicht eines nicht aus. Barbucci kratzt mit seiner Geschichte an der Oberfläche, trotzdem schimmert Kritik durch. Wie berechtigt oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für jede Geschichte ein anderer Künstler: Hier ist es Mikael Bourgoin, der in einer ausdrucksstarken Mischtechnik ein kleines Drama zu Papier bringt. In ausgewählten Farben, düsteres Lila, strahlendes Gold, wirkt die feine Kolorierung aus Aquarelltechnik und kreideartigem Buntstift sehr passend zur düsteren Atmosphäre.

Mit Sleeping Dreamer, wieder von Barbucci erzählt, darf der chinesische Topzeichner Benjamin seinen Teil zur Saga von SKY DOLL beitragen. Mit der Bezeichnung Ätherisch lassen sich Benjamins Maltechniken überschreiben. Er ist ein deutlicher Computerkolorist, der aber bemüht ist, den Eindruck von Airbrush und Wischtechniken entstehen zu lassen. Farblich zum Regenbogen hin orientiert findet der Leser hier eine traumhafte Sequenz, für die Benjamin genau der richtige Zeichner gewesen ist.

Es ist schwer, Gradimir Smudja nicht als eine Art Heavy-Metal-Künstler zu bezeichnen oder wenigstens als solchen, der auch für die Reihe Judge Dredd hätte zeichnen können. Sein leicht anarchischer Stil passt zur Geschichte, die aus der Leichtigkeit der übrigen Handlungen aus dem Rahmen fällt. Und mehr als das: Optisch tüftelt Smudja mit dem Spielkartenprinzip und der optischen Täuschung. Figuren werden einander spiegelbildlich gegenüber gesetzt. Karomuster, räumlich verzerrt, sorgen für eine verwirrende, fast schon Alice-im-Wunderland-Optik.

Blood-Red-Shoes zeigt entgegen der bisherigen Geschichten eine hoch technisierte Welt, beinahe in einer 3D-Zeichentrickoptik. Nach den vorhergehenden Handlungen überrascht die Kälte dieser Kurzgeschichte, die hier von Barbara Canepa aus dem Off erzählt wird und so die Kälte und den Abstand noch verstärkt. Erst zum Abschluss wird es mit der von Enrique Fernandez gemalten White Cinderella wieder romantischer in einer sehr cartoonartigen Technik.

Eine gelungene Mischung, die viele Facetten dieses ungewöhnlichen Geschichtenuniversums erfasst: Vielleicht könnte man es eine Romantic-Techno-Comedy nennen, die durch unterschiedliche Grafikstile für Freunde der Comic-Kunst ein breites Spektrum zur Begutachtung bereithält. 🙂

Sky Doll Lacrima Christi Collection 2: Bei Amazon bestellen

Charlemagne Detrecy ist nicht einfach nur ein Raufbold. Hinter seiner lächelnden Fassade quälen ihn die Monster, die hinter den Menschen lauern. Manchmal kann er sie erkennen und dann muss er sie verprügeln. Ansonsten hat niemand etwas von ihm zu befürchten. Im Gegenteil Detrecy kann sehr charmant sein, liebevoll und vermag diese Qualitäten auch vollendet einzusetzen. Wären da nicht diese Visionen, die natürlich genau dann auftauchen, wenn sie am wenigsten von Nutzen sind. Und da wäre noch der Eskimo und das ist nicht etwa eine andere Geschichte, nein, weit gefehlt.

Charlemagne Detrecy ist nicht einfach nur ein Raufbold. Hinter seiner lächelnden Fassade quälen ihn die Monster, die hinter den Menschen lauern. Manchmal kann er sie erkennen und dann muss er sie verprügeln. Ansonsten hat niemand etwas von ihm zu befürchten. Im Gegenteil Detrecy kann sehr charmant sein, liebevoll und vermag diese Qualitäten auch vollendet einzusetzen. Wären da nicht diese Visionen, die natürlich genau dann auftauchen, wenn sie am wenigsten von Nutzen sind. Und da wäre noch der Eskimo und das ist nicht etwa eine andere Geschichte, nein, weit gefehlt.

Anarchie: Hans-Michael Kirstein und Hermann (Comanche) erzählen eine Comic-Geschichte, in der nicht das Ziel zählt, sondern der Weg. So ließe es sich im philosophisch übertragenen Sinne sagen. Sofern man überhaupt interpretieren, philosophieren sollte, über das, was die beiden Comic-Macher hier zu Papier gebracht haben. Anders gesagt: Hätte die legendäre Truppe Monty Python jemals die Idee gehabt, einen Comic zu schreiben und zu zeichnen, hätte etwas wie Das ausschweifende Leben des Nylomanns dabei entstehen können.

Anemone, eine junge Frau, deren Mutter gestorben ist, muss ihren Vater finden, ansonsten gibt es kein Erbe. So weit, so einfach? Nein, nicht einfach, da die Welt um Anemone herum komplett durchgeknallt ist (gut, das wussten wir schon vorher) und der Vater ein Forscher mit sehr merkwürdigen Methoden ist. Gleich das erste Bild des Comics offenbart, wie seltsam diese beschriebene Welt ist. Hier wird die Normalität kurzerhand gesprengt, das Kuriose zur Normalität erhoben und entsprechend mokiert sich hier niemand über diese Merkwürdigkeiten.

Aus einem Rohr schiebt sich eine Hand mit einer Bratpfanne. Ein Omelett wird gewendet. Ein Mann in Jacke und Unterhose und einem Orden auf der Weste marschiert griesgrämig die Straße entlang. Auf der anderen Straßenseite fährt der Tod höchstselbst mit einem Leichwagen vorüber. Auf dem Bürgersteig geht ein Mann mit einem Schwein unter dem Arm spazieren. Abfalleimer hängen auf der Höhe von Straßenlaternen und wollen wie bei einem Basketballspiel zielgenau gefüttert werden.

Das ist noch gar nichts. Der gemeine Comic-Leser, also jener, der mit Kuriositäten so gar nichts anzufangen weiß, sollte bereits einen genauen Blick auf das Titelbild werfen, auf dem aus einem mit Füßen bewehrten Kürbis ein Kameraobjektiv schaut. Anemone kann in dieser verrückten Welt ihren Vater nicht alleine finden. Also engagiert sie einen Detektiven. Immerhin schafft er es Anemone auf die richtige Spur zu bringen. Leider greifen irgendwann die Biobauern mit ihren Gurken an und ein liebeskranker und von Visionen geplagter Muskelprotz kommt auch noch dazwischen.

Schmunzeln Sie jetzt! Nicht dagegen wehren! Man wird es nämlich nicht schaffen. Nach Wo bin ich hier gelandet?, über Ich verstehe das nicht!, landet man schließlich bei Okay, lass laufen!. So mag es auch von Kirstein und Hermann gedacht sein. Spätestens, wenn der im Eis fischende Eskimo dazwischen funkt, ist einem alles egal und man genießt den Wahnwitz des Comics einfach nur noch, denn mehr bleibt einem nicht zu tun.

Hermanns Bilder kommen sehr leicht ausgeführt daher, nicht mit der Perfektion, die aus Comanche, Andy Morgan oder Jeremiah her bekannt ist. Hermann kreiert zwar die Hingucker, doch die Handlung braucht auch die Geschwindigkeit. So gesehen imitiert der Nylonmann absurdes Kino. Hier wird von einem Staunen, von einer Verwunderung zur nächsten gehüpft. Im Anhang wird auf Hermanns klassische Comic-Technik Bezug genommen, wie die Abfolge der Entstehung ist, von der Skizze bis zum fertigen Bild. In ausgewählten Grafiken wird der Leser noch einmal bei der Hand genommen und gezeigt, wie wichtig es ist, für den Spaß auch auf Details zu achten. (Da gibt es viel zu tun!)

Leicht gezeichnet, leicht erzählt: Absurd wie Monty Python, mit einem speziellen Humor, der sich nicht jedermanns Sache ist. Selbst für Hermann-Fans sollte gelten, zuvor einen Blick hinein zu werfen. Mich hat es amüsiert. 🙂

Das ausschweifende Leben des Nylonmanns: Bei Amazon bestellen

Samstag, 10. September 2011

Am Ziel angelangt werden die Soldaten aus ihrem künstlichen Tiefschlaf geweckt. Das Ziel, ein unwirtlicher Planet namens Siberia, soll kontrolliert werden. Ist der Planet auch eine Eiswüste, wird dort dennoch eine Forschungsstation unterhalten. Der Auftrag unterliegt dem Roten Codex: Materialschäden sind keine erlaubt. Menschen jedoch können geopfert werden. Selbst jene, die den Auftrag überhaupt erst ausführen. Die Marines, die im Shuttle auf dem Planeten landen, sind über diese Auftragskennung keineswegs begeistert. Dagegen unternehmen, können sie nichts. Überhaupt ist einiges merkwürdig. Sicher, unten auf der Oberfläche ist es kalt, verdammt kalt sogar, irgendwo her muss der Name Siberia schließlich kommen, aber die Pillen, die sie vor dem Einsatz schlucken sollen, waren nicht eingeplant.

Am Ziel angelangt werden die Soldaten aus ihrem künstlichen Tiefschlaf geweckt. Das Ziel, ein unwirtlicher Planet namens Siberia, soll kontrolliert werden. Ist der Planet auch eine Eiswüste, wird dort dennoch eine Forschungsstation unterhalten. Der Auftrag unterliegt dem Roten Codex: Materialschäden sind keine erlaubt. Menschen jedoch können geopfert werden. Selbst jene, die den Auftrag überhaupt erst ausführen. Die Marines, die im Shuttle auf dem Planeten landen, sind über diese Auftragskennung keineswegs begeistert. Dagegen unternehmen, können sie nichts. Überhaupt ist einiges merkwürdig. Sicher, unten auf der Oberfläche ist es kalt, verdammt kalt sogar, irgendwo her muss der Name Siberia schließlich kommen, aber die Pillen, die sie vor dem Einsatz schlucken sollen, waren nicht eingeplant.

Richard Marazano und Christophe Bec, zwei Comic-Macher, die es immer wieder schaffen, das Geheimnisvolle, Mysteriöse in ihre Geschichten einzubauen und eine knisternde Spannung anzulegen, nehmen den Leser in ein Szenario mit, in dem sich Genre-Freunde direkt wohl fühlen werden. Marazano und Bec, die mit Veröffentlichungen wie Der Schimpansen-Komplex, Eco Warriors, Prometheus oder Heiligtum auf sich aufmerksam gemacht haben, agieren hier einmal mehr auf zwei Ebenen, die zunehmend (alp)traumhaft ineinanderfließen.

Die erste Ebene, jene des real fassbaren Einsatzes, verläuft kühl, mechanisch, präzise, eben mit der Professionalität von Marines, die ihren x-ten Auftrag durchführen. Es wird geredet, getratscht, die Arbeit gemacht. Allzu schnell werden Flapsigkeiten zur Nebensache. In der Station finden sich Tote. Ein Angriff erfolgt. Die im Einsatz befindlichen Soldaten verlieren langsam den Verstand, die einen mehr, die andere weniger.

Stellen Sie sich vor: Jesus lebte wirklich.

Marazano und Bec spielen mit der Vorstellung, der Einbildung, dem Wahn. Sie spielen mit ihren Vorbildern, flechten Ansichten von Tom Cruise, Sigourney Weaver, auch Arnold Schwarzenegger ein. Sie vergessen das Alien auch nicht, indem sie den Schauplatz des dritten Kinofilms ein wenig imitieren. Darüber hinaus stellen sie dem Leser ein Rätsel (eines, dem ich nicht einmal ansatzweise auf der Spur bin). In ihrer Bildsprache oder Szenen verbergen sich Hinweise (oder auch nicht). Jesus trägt auf dem Wege zur Kreuzigung ein Hakenkreuz, Der Meister und Margarita, Terence Hill als Nobody, Pin-Ups. Bilder blitzen kurz auf: Mondlandung, Micky und Goofy und Che Guevara. Das ist alles in allem, zumindest oberflächlich betrachtet, keine leichte Kost.

Der Meister und Margarita: Die in kühlen Brauntönen gehaltenen Szenen, offensichtlich jenem Roman von 1940 entstammend (erschienen 1966), als Versatzstücke in die Handlung eingeordnet, stehen Szenen aus Platoon gegenüber, untermalt vom Liedtext eines Bruce Springteen. Über allem mag die Frage stehen, ob der Teufel existiert. Setzt man die Puzzelteile zusammen, die sich hier finden lassen, ist die Antwort eindeutig. Sicher ist auf jeden Fall, dass Comics ihre Leser selten derart auf die Folter spannen und zum Mitdenken (auch zum Recherchieren) einladen.

Rätselhaft, ungewöhnlich: Richard Marazano und Christophe Bec tauchen wieder tief in die menschliche Psyche ein, manchmal etwas verwirrend, aber auch faszinierend. Für Freunde von Geschichten mit Interpretationsspielraum im Stile von 2001 oder Solaris.

Absolute Zero 1, Mission Sibirien: Bei Amazon bestellen

Freitag, 09. September 2011

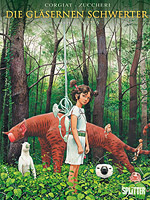

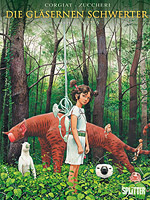

Das Klima verändert sich. Die Welt stirbt. Nur eine Hoffnung gibt es: Die gläsernen Schwerter. Diese ungewöhnlichen Waffen gingen einst an verschiedenen Orten, weit voneinander entfernt, nieder. Niemand hätte damals ahnen können, dass in ihnen der Schlüssel zur Rettung verborgen liegt. Denn zuerst waren sie nur ein weiterer Zankapfel. Ein gläsernes Schwert, eingerammt in einen Felsen, weckt Begehrlichkeiten. Es wird ein Tag, den die junge Yama niemals vergessen wird. Plötzlich ist alles anders. Yama flieht in die Wälder, weit fort von zu Hause und hat doch noch ein wenig Glück.

Das Klima verändert sich. Die Welt stirbt. Nur eine Hoffnung gibt es: Die gläsernen Schwerter. Diese ungewöhnlichen Waffen gingen einst an verschiedenen Orten, weit voneinander entfernt, nieder. Niemand hätte damals ahnen können, dass in ihnen der Schlüssel zur Rettung verborgen liegt. Denn zuerst waren sie nur ein weiterer Zankapfel. Ein gläsernes Schwert, eingerammt in einen Felsen, weckt Begehrlichkeiten. Es wird ein Tag, den die junge Yama niemals vergessen wird. Plötzlich ist alles anders. Yama flieht in die Wälder, weit fort von zu Hause und hat doch noch ein wenig Glück.

Ein Duo, Sylviane Corgiat (Autorin) und Laura Zuccheri (Künstlerin), kreiert eine wunderschön gestaltete Welt mit einer klassischen Erzählung über einen langsam reifenden Rachewunsch. Ein Kind wird seines Zuhauses beraubt. Sie, Yama, kennt den Feind, ist aber viel zu jung und zu unerfahren, um ihre Rache auszuleben. An dieser Stelle kommt ein Freund, ein Lehrer, ein Ersatzvater namens Miklos ins Spiel.

Ich werde groß und stark, ich trainiere und werde die beste Kriegerin der Welt. So spricht das junge Ding und löst bei dem Einsiedler, der sie aufnimmt, erst einmal Belustigung aus. Sylviane Corgiat setzt an dieser Stelle Humor, Mitleid und eine liebevolle Aufnahme ein. Denn so ganz allein ist der Einsiedler doch nicht. Zwei kleine Gnome und Haustiere stehen ihm zur Seite. Das Verhältnis der beiden, das des ehemaligen Kriegers und der angehenden Kriegerin, wird enger und mündet völlig natürlich in ein Vater-Tochter-Bündnis und eine tiefe Freundschaft. Und je inniger die Beziehung der beiden doch recht verschiedenen Menschen wird, um so mehr stirbt die Welt.

Es ist eine einfache Geschichte, deren Erzählung Sylviane Corgiat hier an den Anfang einer fünfteiligen Reihe stellt. Die Faszination erwächst aus der Umgebung, die kleinen und größeren Andersartigkeiten, die Laura Zuccheri mit einer liebevollen Perfektion zu Papier bringt, die im weiten Feld der Comic-Landschaft dennoch ein Seltenheit ist. Sind die Menschen etwas glatter koloriert, etwas überzeichnet manchmal, so ist die Darstellung der Natur in manchen Bildern knapp am Gemälde oder sogar Photorealismus. Sie kann selbstverständlich nicht die Qualität des Titelbildes auf die Albenlänge ausdehnen, doch erreicht sie diese fast.

Durch die unterschiedliche Ausarbeitung von Charakteren und Hintergründen entsteht auch ein filmischer Effekt, wie er Zeichentrickproduktionen zu finden ist. Aber Zuccheri bildet ihre Hintergründe mit großer Natürlichkeit ab und sie erreicht diesen Effekt auch bei den Tieren, die ein Thema für sich sind.

Kleine Augen, große Nasen: Obwohl manche der gezeigten Tiere, sanftere und auch gefährliche, sehr groß sind, haftet ihnen doch eine gewisse Putzigkeit an. Ein Raubtier, im Kampf mit Miklos, erinnert an eine Mischung aus Affe, Katze und Waschbär. Teilweise bis ins kleinste Barthaar ausgeführt, könnte dieses (und auch weitere) Tier durchaus ein Abbild einer lebendigen Ausführung sein. Ein pralle, ungemein farbig kräftige Kolorierung taucht die Szenen in ein plastisches und weiches Licht. So ergibt sich eine schlicht schöne und, je nach Sequenz, auch romantische Optik. Diese kann aber auch in Trostlosigkeit umschlagen, denn die Natur gibt langsam auf und der Verfall ist hier ein wichtiger Bestandteil der Geschichte.

Ist Miklos eher der Thor-Typ, nordisch, heldenhaft, so hat Zuccheri Yamas Vater als eine realistische Version von Umpah-Pah angelegt, der auch recht gut in die äußerlich griechisch-indianische Kultur passt, der Yama entstammt. Diese kleine Hommage (die kaum zufällig sein kann) passt perfekt in eine Umgebung, die mit verschiedenen, nicht immer gleich offensichtlichen Anleihen spielt.

Ein traumhafter Einstand für Laura Zuccheri, die hier ihre erste Comic-Serie startet. Künstlerisch anspruchsvolle und aufwendige Bilder schaffen eine Fantasy-Welt, die großes Kino im Albenformat ist. Die liebevolle Erzählung von Sylviane Corgiat lässt nichts vermissen, was das Herz eines Fantasy-Fans begehrt. 🙂

Die gläsernen Schwerter 1, Yama: Bei Amazon bestellen

Donnerstag, 08. September 2011

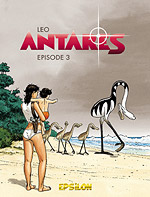

Auf der Erde, in früheren Tagen, als die Welt noch nicht unter der Umweltverschmutzung erdrückt wurde, wurde man angehalten, um Nester einen Bogen zu machen. Auf Antares sollte diese Regel auch gelten, ganz besonders wenn das einzelne Ei in diesem Nest, auf der Spitze eines Baumes, die Größe eines Kleinbusses besitzt. Aber Neugier, Faszination, auch kindliche Begeisterung über derlei Entdeckungen können unvorsichtig werden lassen. Als entsprechende Gedanken zur Vorsicht mahnen und die Gruppe bereits den Entschluss gefasst hat, weiter zu fahren, ist es beinahe schon zu spät. Das Muttertier, nicht zu Unrecht besorgt um den Nachwuchs, greift an!

Auf der Erde, in früheren Tagen, als die Welt noch nicht unter der Umweltverschmutzung erdrückt wurde, wurde man angehalten, um Nester einen Bogen zu machen. Auf Antares sollte diese Regel auch gelten, ganz besonders wenn das einzelne Ei in diesem Nest, auf der Spitze eines Baumes, die Größe eines Kleinbusses besitzt. Aber Neugier, Faszination, auch kindliche Begeisterung über derlei Entdeckungen können unvorsichtig werden lassen. Als entsprechende Gedanken zur Vorsicht mahnen und die Gruppe bereits den Entschluss gefasst hat, weiter zu fahren, ist es beinahe schon zu spät. Das Muttertier, nicht zu Unrecht besorgt um den Nachwuchs, greift an!

Sehr rätselhaft, mit ungewöhnlichen Wendungen, nimmt der dritte Teil von Antares seinen Lauf. Nachdem die Gruppe der Siedler zwangsweise getrennt wurde und erst einmal wieder zueinander finden muss (was über eine Distanz von mehreren tausend Kilometern ohne die erforderlichen Beförderungsmittel schwierig ist), ergeben sich Situationen, die nicht einmal die Scouts, die bisher den Planeten erkundet haben, vorhersehen konnten. Leo, Autor und Zeichner dieses mehrteiligen Abenteuers, taucht nun tief in die Fauna und Flora des fremden Planeten ein. Die Geschwindigkeit der Erzählung nimmt deutlich zu, die Facetten werden vielfältiger.

So ungern Kim Keller, die Hauptfigur der Reihe (genauer: aller drei Zyklen), den Auftrag auch angenommen hat, so ungern sie sich auch wieder einer Expedition unterordnete, so ist sie doch, einmal angekommen, wieder in ihrem Element. Hier ist eine greifbare Aufgabe, in freier, wenn auch fremder Natur. Hier führt ein Schritt vor den anderen zu einem Ziel. Kim Keller ist eine Frau der Tat, nicht des Wartens. Leo beschreibt sie einmal mehr als Frau, die so emanzipiert, natürlich und modern wie sie ist, immer noch anecken kann und selbst Frauen, die sich in den Hierarchien nach oben gearbeitet haben, erstaunen kann.

Aber die gesellschaftliche Struktur der Menschen wird im dritten Teil zur Nebensache. Es ist ein Erbe, dessen Bedeutung angesichts realer Bedrohungen schwindet. Selbst kleine Vertrauensbrüche werden verzeihbar. Es ist für einen Science-Fiction-Comic ungewöhnlich, mit welcher Leichtigkeit Leo Szenen zum Thema Menschlichkeit schafft und wie sehr es ihm gelingt, die Balance zwischen Text und Bild zu finden. Und in den richtigen Momenten auch zu schweigen und einfach die Bilder wirken zu lassen.

Keine Experimente: Leos Bilder wie auch der Seitenaufbau sind klar strukturiert. Die Bilder sind eckig, es werden keine neuen Mischformen gefunden. Es können elf Bilder auf einer Seite sein oder auch nur vier. Schöner ist es allerdings, wenn Leo den zur Verfügung stehenden Raum nutzt und die Bildsprache sehr szenisch, cineastisch ist. Die eingangs geschilderte Szene, Teil einer längeren Sequenz, ist ein Beispiel für eine solch gelungene optische Entführung in eine fremde Welt. Dabei ist das erst der Anfang. Ähnlich wie Leo es schon zuvor praktizierte (auch dort verwendete er einmal ein Flussfahrt), entdeckt der Leser auch hier zusammen mit den Kolonisten diese Welt und erlebt die eine oder andere Überraschung, die sich von bisherigen Ereignissen abhebt.

Mit dünnen Außenlinien und zart, durchscheinend aufgetragenen Aquarellfarben kreiert Leo eine sonnendurchflutete Welt, auf Realismus bedacht. Doch aus der Fassade bricht er mit Kreaturen hervor, die zuweilen kurios wirken, aber auch zur Echtheit des Szenarios beitragen. In seiner Gesamtheit, bis zu diesem Punkt der Erzählung der drei Zyklen, ergibt sich bereits ein grandioses Werk.

Dramatisch: Die Geschichte um die Geschehnisse auf Antares erreichen nicht nur einen vorläufigen Höhepunkt, sondern auch einen Wendepunkt, den der Leser schon durch Band 2 befürchten konnte. Allerdings war die Konsequenz nicht vorherzusehen. Phantastisch, im wahrsten Sinne des Wortes. 🙂

ANTARES 3: Bei Amazon bestellen

Mittwoch, 07. September 2011

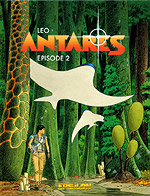

Teenager können, wenn sie wollen, manchmal ganz schönen Ärger bereiten. Aus Langeweile, Nachlässigkeit auch. Einfach weil sie Teenager sind. Doch das Foto von Kim Kellers Tochter, das auf dem Raumschiff seine Runde macht, geht eine Spur zu weit. Das ist bösartig. Aber Kim Keller hat andere Probleme als die aufsässige und über die Maßen neugierige Lorna. Ihre Mission, zu der sie sich bereit erklärte, droht bereits in den ersten Tagen viel schwieriger zu werden, als angenommen. Nicht nur der neue Planet birgt Gefahren, auch die Begleitung erweist sich als wenig kooperativ. Kim Keller muss sich fragen, warum sie überhaupt für diese Mission ausgewählt wurde.

Teenager können, wenn sie wollen, manchmal ganz schönen Ärger bereiten. Aus Langeweile, Nachlässigkeit auch. Einfach weil sie Teenager sind. Doch das Foto von Kim Kellers Tochter, das auf dem Raumschiff seine Runde macht, geht eine Spur zu weit. Das ist bösartig. Aber Kim Keller hat andere Probleme als die aufsässige und über die Maßen neugierige Lorna. Ihre Mission, zu der sie sich bereit erklärte, droht bereits in den ersten Tagen viel schwieriger zu werden, als angenommen. Nicht nur der neue Planet birgt Gefahren, auch die Begleitung erweist sich als wenig kooperativ. Kim Keller muss sich fragen, warum sie überhaupt für diese Mission ausgewählt wurde.

Eine Raumfahrt, die ist nicht lustig. Sie bedeutet Enge, Streß, Ärger. Die Menschen, die sich aufgemacht haben, den neuen Planeten zu erobern, um ihr ganz persönliches Paradies zu gründen, haben eine besondere Sorte von Passagieren unter sich: Religiöse Fanatiker. Leo (Luiz Eduardo de Oliveira), Autor und Zeichner der Science-Fiction-Zyklen um Kim Keller, leitet die zweite Episode des dritten Zyklus mit dem Titel Antares sehr praktisch ein. Das Leben an Bord eines Raumschiffs auf seiner Reise zwischen Sternen nimmt seinen Fortgang, aber es ist selbstverständlich auch ein Belastungstest und längst nicht alle sind dieser Belastung gewachsen. Am Boden, ganz gleich auf welchem Planeten, mag sich jeder, so gut es geht, aus dem Weg gehen. In den engen Schiffsgängen, auf den Wegen zur Schiffsmesse oder den Hygieneeinrichtungen ist das unmöglich.

Kim Keller, die sich nicht nur bemüht, ein Geheimnis zu bewahren, steht alsbald inmitten eines Streits um Moral und Denkweisen. Ihre lockere Art sich zu kleiden, für moderne Frauen eigentlich nicht ungewöhnlich, stößt bei der religiösen Vereinigung, deren Mitglieder sich mit an Bord befinden, auf kein Verständnis. Da diese Glaubensrichtung nicht nur für keinerlei Freizügigkeit bekannt ist, sondern auch noch eines ihrer Mitglieder der Hauptfinanzier der Expedition ist, geraten Kim und ihre Freundinnen schnell in Schwierigkeiten. Leo zeichnet eine Zukunft, in der sich die Menschen in neue Ideen flüchten, gemischt mit Althergebrachtem, auch Altbackenem, Vergangenem, wo ihrer Ansicht nach weniger Verrohung herrschte. Wie verroht sie dennoch sind, zeigt sich anhand einer brutalen Attacke.

Unterkommandantin Scott versucht in diesen Wirren die Kontrolle zu behalten und für Ordnung zu sorgen. Allerdings wird klar, dass die Frau, die Abstand zu halten versucht, auch einer Unterforderung erliegt. Eine Kolonialisierung unter uneinigen Vorzeichen kann nur ein Desaster werden. Leo breitet den Dilettantismus der Kolonisten auch sehr süffisant vor dem Leser aus. Gott, so scheint es, ist nicht mit den Hochmütigen. Glaube ersetzt Wissen nicht. Als dann noch Katastrophen eintreten, die so nicht vorherzusehen waren, splittern sich die Kräfte der neuen Bewohner von Antares immer weiter auf.

Von den Sternen auf eine neue Welt. Leo bringt den Leser auf den fremden Planeten zurück. Nach den ersten Geheimnissen werden weitere offenbart, vornehmlich fremde Lebensformen, die der Zeichner sehr strukturiert inszeniert. Schnell entwirft er Gesetzmäßigkeiten, die einigen Charakteren bekannt vorkommen, anderen nicht. So werden mehr Katastrophen vorprogrammiert, absehbar für den Leser und jene Figuren, die bereits in den ersten beiden Zyklen mit dabei waren. Als Leser fiebert man mit muss erleben, wie Vorhersagen ein treffen. Zusätzlich arbeitet Leo zu einem sehr gemeinen Cliffhanger hin, der noch mehr ankündigt. Wer aber wissen möchte, in welcher Tragödie dieser Abschnitt der Geschichte mündet, muss sich bis zur nächsten Ausgabe gedulden.

Leo liebt die Natur. Als Zeichner hat er zwar bewiesen, dass er auf vielen Gebieten zu Hause ist, in der Historie (Trent) und auch in der Phantastik (Kenya), dass er mit Städten und Gerätschaften umzugehen versteht, doch die Entwürfe einer fremden Natur sind sein Ding, wie man so schön sagt. Allein das Titelbild, eine Art fliegender Rochen, zeugt von der Konsequenz und der Stilsicherheit seiner Arbeit. Hier finden sich keine Lebewesen mit Blubberhäuten oder andere Ideen, die sich in Space Operas finden. Wie in der realen Natur ist Leo mit seinen Konstruktionen weiterhin auf Einfachheit bedacht und bezieht auch ein System mit ein. Eine Kreatur existiert hier nicht einfach für sich oder wird irgendwo platziert. Bei Leo funktionieren die Tiere, auch die Vegetation auf eine bestimmte, nur nicht sofort erkennbare Weise (wie die Charaktere in dieser Ausgabe leidvoll feststellen müssen).

Science Fiction in Fortsetzung: Leo hat perfektioniert mit ANTARES seine Erzählweise und bereitet Wendungen von langer Hand vor. Auf Schlüssigkeit bedacht, die Spannung nicht vernachlässigend, setzt er hier weitere Ereignisse in Gang, die bereits jetzt hoffen lassen, dass ANTARES nicht der letzte Zyklus um die Hauptfigur Kim Keller gewesen ist. 🙂

ANTARES 2: Bei Amazon bestellen

Link: www.mondes-aldebaran.com (Die offizielle französische Seite, sehr stimmungsvoll umgesetzt.)

Dienstag, 06. September 2011

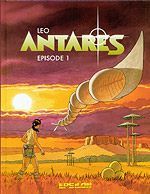

Die Herde grast friedlich auf einer großen Weide. Feindliche Tiere, Räuber, die es zwar auf Antares gibt, sind nicht in Sicht. Die drei Pioniere, zwei Männer und eine Frau, die von ihrem Fluggerät aus die Herde bestaunen, werden plötzlich Zeuge eines unglaublichen Phänomens. Eines der Tiere verschwindet, löst sich langsam von außen nach innen in Luft auf. Barg der Planet bisher auch seine Gefahren, stellten diese bislang aber nicht den Erfolg der Mission in Frage. Dieses Ereignis könnte eine Kolonisierung dieses Planeten unmöglich machen. Mit einem Mal stehen die drei Scouts vor der Frage, ob sie darüber Meldung zur Erde machen oder nicht.

Die Herde grast friedlich auf einer großen Weide. Feindliche Tiere, Räuber, die es zwar auf Antares gibt, sind nicht in Sicht. Die drei Pioniere, zwei Männer und eine Frau, die von ihrem Fluggerät aus die Herde bestaunen, werden plötzlich Zeuge eines unglaublichen Phänomens. Eines der Tiere verschwindet, löst sich langsam von außen nach innen in Luft auf. Barg der Planet bisher auch seine Gefahren, stellten diese bislang aber nicht den Erfolg der Mission in Frage. Dieses Ereignis könnte eine Kolonisierung dieses Planeten unmöglich machen. Mit einem Mal stehen die drei Scouts vor der Frage, ob sie darüber Meldung zur Erde machen oder nicht.

Die Abenteuer mit der zentralen Figur Kim Keller gehen weiter: Nach den Science-Fiction-Zyklen Aldebaran und Betelgeuze folgt nun ein Mehrteiler über die Kolonisierung eines weiteren Planeten. Antares bietet für die Menschen erdähnliche Zustände, ist aber wie bei den beiden vorhergehenden Kolonisierungsprojekten eine lebensfeindliche Umgebung. Die Überraschung darüber ist eigentlich unnötig, die Formen der Gefahren überraschen weitaus mehr.

Der Leser erlebt den neuen Planeten zunächst an der Seite dreier Kamikaze, Scouts, die eine Erkundung der neuen Welt vornehmen sollen. Die Welt wirkt fast normal, gäbe es nicht einige Ungewöhnlichkeiten in der Vegetation wie auch in der Tierwelt. Leo, im dritten Zyklus um die Hauptfigur Kim Keller weiterhin als Autor und Zeichner tätig, verfolgt das Konzept der abgerundeten, einfachen Formen weiter. Manchmal wirken die Tiere wie Weiterentwicklungen und Vereinfachungen bekannter Tiere unserer wirklichen Welt. Gemessen an den bekannten Lebewesen entwirft Leo meist Tiere, die möglich wären.

Die gemeinsame Entdeckung dieser neuen Welt, Antares, ist ein Faktor, der den Reiz aller bisherigen Erscheinungen der drei Zyklen ausmacht. Die ruhige und langfristig angelegte Erzählweise lüftet stetig den Vorhang vor einer Zukunft, die die unsere sein könnte. Sie ist nicht sehr optimistisch, aber sie ist auch weit von der allseits beliebten arg pessimistischen, meist postakpokalyptischen Zukunftssicht in Roman und Film (oder in mancher Vorhersage) entfernt. Der Erde geht es nicht gut. Umweltverschmutzung hat ihr stark zugesetzt. Der Mensch hat den Aufbruch ins All gewagt. Einmal ist es ihm bereits gelungen, einen neuen Planeten zu kolonisieren. Doch daheim auf dem Planeten Erde, wo, wie Leo eindrucksvoll in Szene setzt, nur noch ein einziger Schimpanse weltweit in einem Zoo seine letzten Tage verbringt, genügt das nicht.

Alles hat seinen Preis: Kim Keller ist nicht die strahlende Heldin, die durch die Handlung huscht, als sei es ein unbeschwertes Leben und Abenteuer. Leo lässt seine Heldin für alles bezahlen. So muss sie in der Auftaktgeschichte des dritten Zyklus auch einen Handel eingehen. Einerseits gilt es alte Freunde aus dem Gefängnis zu holen, andererseits will die Heimreise nach Aldebaran, ihrem Geburtsplaneten, auch verdient sein. So erklärt sie sich bereit, nach Antares zu reisen, wo bereits das nächste Rätsel wartet. Waren es in den ersten beiden Zyklen zwei außerirdische Intelligenzen, sehr mächtig, mit unterschiedlicher Bereitschaft, der Menschheit zu vertrauen, trifft die Menschheit nun auf einen Unbekannten, der offensichtlich auch erforscht.

Leo vermag das Unbekannte wie Nadelstiche zu setzen, unbequem für die Protagonisten, faszinierend für den Leser. Wer bisher den Abenteuern von Kim Keller gefolgt ist, wird die Entwicklung dieses Charakters und ihrer Freunde mit der gleichen Spannung lesen wie ich. Wer die ersten beiden Zyklen verpasst hat, wird den Einstieg nicht unmöglich finden, aber er hat doch wichtige Aspekte verpasst. Erläuterungen im Vorspann und Abspann schließen etwaige Wissenslücken ein wenig.

Eine sehr schlüssige Science-Fiction-Geschichte, intensiv und stetig erzählt, faszinierend durch die Dichte der Handlung und des Zukunftsentwurfs, spannend durch immer neue Einfälle. Mit leichter Hand sehr exakt gezeichnet. Auch der dritte Zyklus beginnt auf dem gleichen hohen Niveau der bisherigen Abenteuer. 🙂

ANTARES 1: Bei Amazon bestellen

Die Menschen aus dem Dorf sind nicht mehr gewillt, die Last und die Willkür des Herrschhauses hoch über ihren Häusern am Berg hinzunehmen. Heldenhaft und trickreich wehren sie sich gegen die Soldaten, die besser bewaffnet und geschützt sind. Doch der Kampf kann auf die Dauer nicht gewonnen werden. Zu klein ist die Anzahl derer aus dem Dorf, die den Kampf aufnehmen können. Zu gering ist ihre Bewaffnung. Gegen den Kamp aus der Ferne, gegen die Hagel aus tödlichen Pfeilen haben sie selbst ihren grob zusammen gezimmerten Deckungen keine Chance. Aber Wunder geschehen mitunter. Und so erheben sich die Kreaturen des Eiswaldes, um an der Seite der Unterdrückten zu streiten.

Die Menschen aus dem Dorf sind nicht mehr gewillt, die Last und die Willkür des Herrschhauses hoch über ihren Häusern am Berg hinzunehmen. Heldenhaft und trickreich wehren sie sich gegen die Soldaten, die besser bewaffnet und geschützt sind. Doch der Kampf kann auf die Dauer nicht gewonnen werden. Zu klein ist die Anzahl derer aus dem Dorf, die den Kampf aufnehmen können. Zu gering ist ihre Bewaffnung. Gegen den Kamp aus der Ferne, gegen die Hagel aus tödlichen Pfeilen haben sie selbst ihren grob zusammen gezimmerten Deckungen keine Chance. Aber Wunder geschehen mitunter. Und so erheben sich die Kreaturen des Eiswaldes, um an der Seite der Unterdrückten zu streiten.